战疫中的青春画像|一张小纸条,90后大白与“90后”老人的情意结

青年报·青春上海记者 顾金华

一张小纸条上,是一位“90后”老人在出院前,一笔一画写下了对90后护士内心深深的谢意;90后护士留下的这张便签纸上,一个微笑瞬间温暖了独自住院的“90后”老人;一张张“个性化床贴”,是90后护士写给“90后”老人的暖心“小贴士”。

守望相助,一缕阳光也将照亮心扉;同心协力,一点火光也能温暖灵魂。为打赢大上海保卫战,穿上“大白”的90后早已不再是孩子,他们成了一丝不苟的“战士”,义无反顾地承担起了照顾“90后”老人的重任。

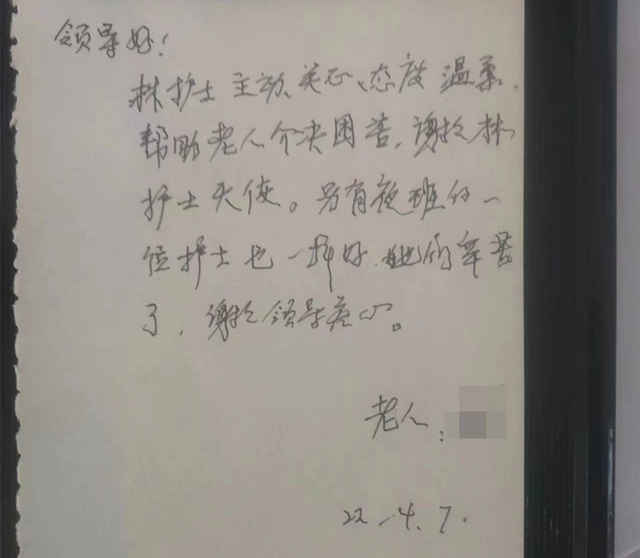

“90后”写下的小纸条,是深深的谢意

“林护士主动关心、态度温柔,帮助老人解决困苦,谢谢林护士天使。另有夜班的一位护士也一样好,她们辛苦了。”这是90岁的王奶奶(化名)出院前,留下的一张小纸条。仅仅数十个字,却是王奶奶用颤抖的手一笔一画写下来的,字里行间是这位90岁高龄老人对90后护士的谢意。

王奶奶留下这张纸条的时候还说了句:“我写字不大方便,但是小林,我真的要谢谢你。”王奶奶笔下的林护士,正是90后护士林海微。

在战疫一线的年轻队伍中,来自上海市公共卫生临床中心的手术室的90后护士林海微就是其中之一。自3月24日进舱战疫以来,林海微一直负责高龄及重症患者护理。说话温柔、贴心周到的她,让不少高龄老人找到了亲人的感觉。

王奶奶是一位高龄合并高血压、糖尿病等多种基础性疾病的患者。由于血压偏高,为防止跌倒和意外情况发生,王奶奶的吃喝拉撒只能在床上解决。虽然几乎不能下床活动,但是王奶奶的神志清醒、交流无碍。可是有一天,王奶奶不慎将排泄物弄在了床上。林海微发现后,立即为她擦身换衣,并及时更换床单被褥,贴心的举动让王奶奶瞬间感觉十分温暖。王奶奶告诉林海微,刚刚有一种被自己的孙女在照顾的感觉。也正是这一句话,拉近了她们之间的距离。

后来,林海微发现王奶奶在整个病区举目无亲,随身携带的智能手机不会使用,枯燥的住院日子让她变得沉默寡言。于是,林海微只要进舱上班,无论多忙总要抽出时间陪王奶奶唠唠家常,还会帮助她联系家人报平安。为了感谢林海微亲人般的护理,王奶奶用颤抖的手给她写了封感谢信。

在病区,高龄老人的床位被尽量安排在了离护士吧台最近的区域,从而方便及时观察和处置病情。“高龄患者护理需要注重细节,除了给予必要的生活护理外,还要加强心理关怀,尤其一些患有阿尔兹海默症或者精神疾病的老人,更要在护理上下功夫。”作为一名90后青年,尤其在建团百年的神圣时刻,林海微说,在抗疫的关键时刻,更应该发挥作为青年人的使命担当,护佑生命的健康。

“王奶奶出院那天我正好上班,是我搀扶着到了门口,至今她挥手告别的画面我还历历在目。”林海微说,王奶奶留下的这张纸条,是一种肯定,更是一种激励。

上海市公共卫生临床中心手术室护士林海微

徐子怡是一位00后护士。3月11日,徐子怡根据安排进舱开展护理工作,成为上海抗疫主战场的首位00后。放下电话后,徐子怡并没有马上开始整理衣物,而是去了理发店,将自己留了多年的齐腰长发剪成短发,“剪掉长发头一方面可以尽可能减少机会沾染病毒;另一方面还可以方便穿防护服,既然要上前线,就必须要有战士的样子。”

和所有新人一样,徐子怡刚进舱开展工作觉得有些不适应,尤其隔着两层防护手套,平日习以为常的护理操作仿佛提升了一个难度系数。在同事的耐心指导和带教下,徐子怡很快进入角色。

“奶奶,今天怎么样?有没有哪里不舒服?”“爷爷,如果有需要,随时叫我。”穿上大白的徐子怡不管多忙,她都会抽空去陪老人聊上几句。“看着这些爷爷奶奶渐渐康复,那种成就感是无法形容的。”徐子怡说,她和家人约好了,等疫情过后,一定要做一桌丰盛的菜肴庆祝一下,不仅要庆祝刚刚过去的生日,更是祝贺她凯旋。

市公卫中心徐子怡在床边给高龄患者喂饭

90后留了一张纸条,上面有个“微笑”

“阿婆,你可以下床走走,我来扶你。”“阿婆,今天胃口怎么样,要多吃点哦。”……在上海中医药大学附属曙光医院西院定点医院病房,这是诸玫琳和高龄患者们的一些日常对话。

有一位92岁的老奶奶刚住进医院的时候心里有些害怕,又特别想念自己孙女,为了让她乖乖接受治疗,诸玫琳在给老人喂饭的时候,总会先哄哄她夸夸她,让她吃得慢一点,更有助于消化。“有任何需要可以找我哦,我叫小诸。”怕老人忘记,诸玫琳在病床边给老人留了一张纸条,上面写着自己的名字。在自己名字的旁边,还画上了一个“微笑”表情,希望眼前的这位老奶奶能感受到医护的温暖。

在老人们的眼里,诸玫琳就是一个温暖的“小太阳”。“我经常和患者说,有什么需求就直接和我们护士说,不用担心麻烦我们。我们理解病人的惶恐、不安、无助,我希望能成为患者们温暖的依靠。”诸玫琳说,每次到医院最开心的事,就是自己照顾的患者胃口好了,因为这对自身免疫力的恢复尤其重要。

曙光青年诸玫琳在定点医院照顾高龄老人

坚守在抗疫一线的诸玫琳,早已是一名抗疫一线的“老将”。“我是党员,也是重症监护室的护士,年纪又轻,也没结婚,应该去。”2020年除夕夜,来自上海中医药大学附属曙光医院的90后党员诸玫琳出发前往武汉,成为了上海第一批援鄂医疗队队员,支援武汉金银潭医院重症病房。

在金银潭重症病房里,有位50多岁的阿姨让诸玫琳至今印象深刻。当时,这位阿姨刚从昏迷状态清醒,由于觉得自己救治希望渺茫,每次护士帮她翻身时并不配合,还会拉掉吸氧面罩,也不愿意进食。为了让患者补充到更多的营养,诸玫琳和队员们常常会把自己从医疗队领到的水果和藜麦粥送给患者吃。慢慢地,那位阿姨身体各项指标逐渐好转。“后来,阿姨每次都趁我们医护人员不在的时候夸我们上海医疗队技术好,说现在年轻医护人员工作不容易。”仿佛一个小太阳,诸玫琳就这样温暖着重症病房的患者和同事们。

“战场”变了,但是对患者的心始终一样。“心情好了,自然更配合我们的治疗。”诸玫琳说,她希望自己能一直像一个温暖的太阳,走进患者的心。在这里,很多老年患者生活无法自理,加上没有护工人员及家属,很多工作得靠护士去完成。诸玫琳除了常规监测病情、静脉补液、呼吸机导管护理等医疗护理工作,还要负责起这些老人的生活护理。有些病情相对较重的老年患者无法行动,只能躺在床上。为了减少由于长时间卧床产生的压疮和废用性肌肉萎缩,诸玫琳每两个小时会帮患者翻身拍背、进行肢体按摩。“行动困难的老年病患其实和孩子是一样的,他们也会有情绪。作为护理人员,如果能用心观察、尽心付出,引导他们将情绪稳定下来,对他们的早日康复非常有帮助。”诸玫琳说。

1992年出生的诸玫琳是一名青年党员,在她看来,坚守在抗疫一线,是年轻人需要承担的责任与担当。这次她的身份有了转变,临时党支部委员、临时团支部委员,双重身份让她深感使命在肩。和两年前一样,为了进病房工作起来更加方便,诸玫琳在隔离酒店剪短了自己的头发。而她坚信,在大家的共同努力下,很快上海就能迎来真正的春天。

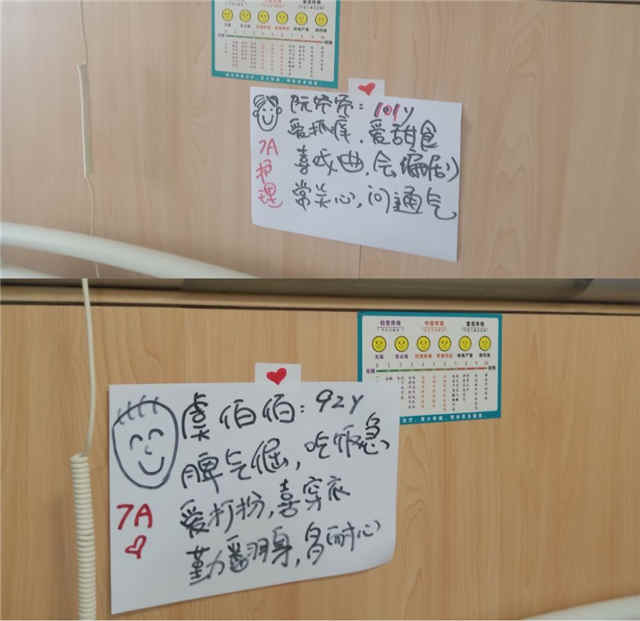

一张“个性化床贴”,是暖心的记录

阚奶奶:90岁,爱说话、念孙子、眼睛花、走路摇;阮爷爷:101岁,爱抓痒、爱甜食、常关心、问通气……这些“个性化床贴”出自护士张俊颖之手,原本是为了帮助交班和查房的同事更好地了解患者,没想到意外在病房走俏,“老宝贝”们“争宠”着要求给自己床头也来一个“小贴士”。

1990年出生的张俊颖是奋战在上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区定点医院的一名护士。这里正在接受治疗的多是老年人,他们除了病情相对较重外,还特别需要护理人员细致入微的用心观察、耐心倾听、悉心陪护。为了更好地展开救治,也有利于帮助老年患者尽快康复,护理部团队开动脑筋,从张俊颖的第一张“个性化床贴”后,大家集思广益,用幽默诙谐、直观突出的“小贴士”将患者性格特点及主要护理点概括其中。

90后为“90后”记录下的暖心贴士

97岁的张爷爷(化名)是名老战士,刚入院的时候,因为情绪比较低落,经常会“哭鼻子”。吃饭的时候,他会生怕自己吃得慢“拖后腿了”而流泪,睡觉的时候会怕自己睡不着而流泪,平时也会因为想念老伙伴而流泪……护士姑娘们想方设法地和他“套近乎”,和他聊过去的故事、聊他的战友,鼓励他要像以前一样坚强,快点好起来,就能和家人朋友团聚了!几天后,张爷爷在大家的精心呵护下心情逐渐平复,甚至能够拄着拐杖在病房里下地散步了。有意思的是,他还以老大哥的身份,主动关心起旁边两位92岁的“邻居”来,叮嘱他们要听医务人员的话,要起床动一动才好得快……整个病房其乐融融。

在家中,许多90后可能还是父母精心呵护的宝贝。但在岗位上,他们成了一丝不苟的“战士”,义无反顾地承担起了照顾“90后”老人的重任。一位高龄老人出院前,是这群年轻人的照顾让她的心踏实,“感觉我们是国家的老宝贝”。

在大家共同努力下,一批又一批高龄患者陆续出院了。今年94岁的王漫如老奶奶曾是一位抗美援朝的志愿军战士。在临港方舱医院经过一周治疗后,王奶奶两次核酸转阴,迎来出院的好消息。4月30日傍晚,舱内广播里响起志愿军战歌,两名退伍军人走上前敬礼,将鲜花献给这位敬爱的志愿军护士。王漫如很感动:“这些日子你们很辛苦,谢谢你们!”

“我在你院住了10天,在此得到你们全体护士无微不至的关心。回去后我一定要跟家里人说,你们护士的辛苦和不容易。”一位高龄患者在表扬信上这样写道,“我是一个老人,也不会多说什么,只有谢谢再谢谢……”

上海战疫还在继续,90后与“90后”的故事也还在继续。同心协力,一起加油!

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐