面对这热爆了的天,高校学者有了新发现,建议夜间空调不要省!

青年报·青春上海记者 刘昕璐

上海正经历罕见的超长酷暑,即使本周起“末伏”已经来接班,但高温依旧没有偃旗息鼓的迹象。面对这热爆了的天,沪上一些高校科学家、学者有了关于酷暑的研究新发现。特别是当夜间室温超过28℃时,空调还是要舍得开!

■ 复旦大学公共卫生学院:

夜晚高温更会致命,夜间室温超过28℃空调不要省!

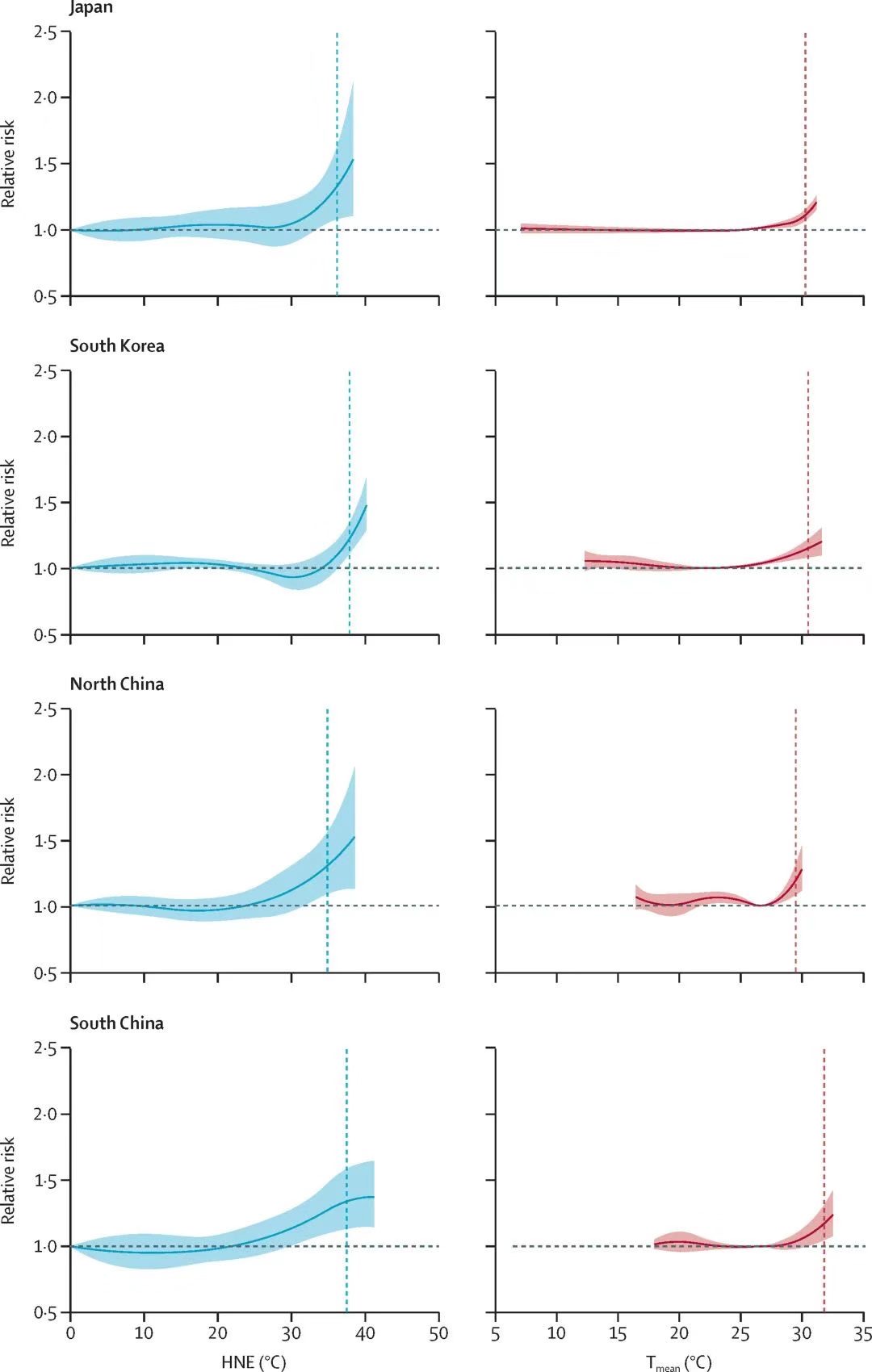

热夜强度与日死亡风险之间的暴露-反应关系曲线

我们都以为最高温是在白天正午,因而会做一定的防护措施,但是,夜晚的高温其实更致命,并且大多数人会忽视夜晚高温的影响。最近,复旦大学公共卫生学院阚海东/陈仁杰课题组在气候变化影响研究领域取得重要进展。通过一项东亚多中心的未来气候变化模拟研究,首次发现夜晚高温可增加热相关死亡风险。研究成果发表于最新一期国际学术期刊《柳叶刀-星球健康》(The Lancet Planetary Health)上(影响因子28.75)。阚海东教授今天在接受青年报记者采访时给出建议:当夜间室温超过28℃时,空调还是不要舍不得开!

阚海东表示,近年来夏季高温事件频发,对各地居民健康的影响日益凸显。然而,相关的高温健康风险研究只考虑了日均温或日最高温带来的影响,并未考虑夜晚高温(“热夜”)带来的额外负面影响。研究团队收集了东亚3个国家(中国、日本以及韩国)28个主要城市的每日非意外死亡数据。采用暖季(5月至10月)夜晚超过一定阈值(历史条件下95%分位数的日最低温)的小时气温累积量来表征各城市的“热夜”强度。随后,基于气象再分析模型的小时气温数据,计算了各城市逐日的平均温以及“热夜”强度。对于未来情景的分析,团队创新性地运用气温数据的时间插值和空间降尺度方法,计算得到每天的平均温以及热夜强度变化情况。

基线结果显示,在四个区域(中国南部、中国北部、韩国以及日本),热夜的短期暴露与居民死亡之间存在显著的正向关联。在统计模型中控制了日平均温后,热夜暴露仍可增加40%-50%的死亡风险,提示了热夜的健康影响独立于日均温。气候模型的计算结果显示,随着未来变暖,即使是在碳排放控制较为严格的场景下(SSP126),研究区域内热夜发生频率仍会上升30%,热夜平均强度将会上升超过50%,这一幅度显著超过了同时期日均温的变化(小于20%)。

研究团队结合各城市的基线死亡信息,预估了两种未来气候变化情景下“热夜”相关的死亡负担变化情况。结果表明,在较为严格的碳排放控制情景下,“热夜”相关死亡归因分数将在本世纪末增至3.68%;在中等强度的碳排放控制情景下,同时期“热夜”相关的死亡归因分数将进一步增至5.79%。随后,研究团队还比较了同时期日均温相关的死亡归因分数。结果表明,在中等强度的碳排放控制情景下,“热夜”相关的死亡归因分数超过了日均温4.84%。研究提示,在未来气候变化场景下,“热夜”疾病负担可能会超过日均温。

从研究意义来说,首次发现了随着未来气候变暖,热夜的频率和强度都将显著上升,进而大幅增加热相关的疾病负担,研究结果将可为气候变化健康风险评估及相关适应措施的制定提供重要科学的依据。从小环境看,这样的研究发现对公众来说,也有很大的启示,要加大做好防护和提升警觉意识。

“夏天关注最高温,包括要防止暴晒和高温作业的提示不少,但往往大家会忽略夜间的持续高温,继而低估整体上地球越来越暖对公共卫生和健康影响的冲击,因此,我们更要引起高度重视,警惕夜晚高温对健康额外风险的影响。”阚海东告诉记者。

血压、心血管等都是对温度高敏感性的,老年人、小孩、孕妇和有相关疾病等脆弱人群,更是要注意温度环境。阚海东说,他参与编制的最新版《室内空气质量标准》这一国家标准中,对室内温度也有所涉及,其中夏季的室内标准限值为22~28℃。换句话说,当夏季夜晚室温超过28℃时,我们就要想办法降温。“最近的夜晚温度都是在30℃以上,已经超过了超过了我们国家最新颁布的《室内空气质量标准》温度限值。但很多人特别是老人,到了晚上就不开空调不打风扇了,觉得熬一熬就过去了。我们建议,这样的温度,夜间空调还是不要省,以防相关疾病的诱发。”阚海东这样建议。

■ 华东师范大学地理科学学院:

上海这波高温不能排除全球气候变暖影响

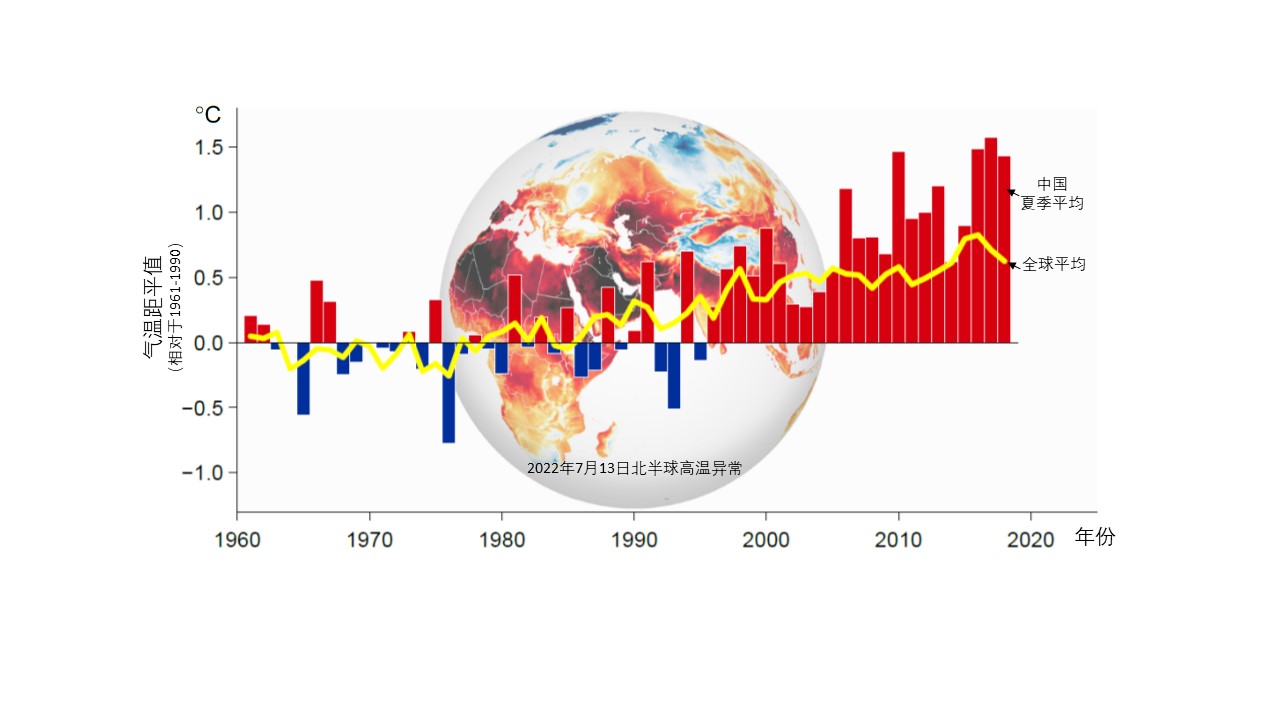

全球变暖与2022年夏季极端高温。直方图和黄色曲线分别代表1960年代以来中国夏季气温和全球平均气温变暖状况;背景地图为卫星资料监测的今夏7月13日全球高温状况,颜色越红表示高温越严重

今年夏季气温为何持续冲高?今年的气温不仅极高,而且来得很早,从没入伏已经热浪蒸腾。虽然8月15日起已经进入“末伏”,但高温依旧盘踞城市。这仅仅是副热带高压的控制吗?或许背后的原因更需要引起足够重视和行动。

长期专注极端天气与气候变化研究的华东师范大学地理科学学院李超教授指出,我国夏天变热的脚步一直在加快,在这背后,气候变暖可能是主要推手之一。“上海这一波的高温,最直接的原因是副热带高压的持续影响,同时,我们不能排除全球气候变暖的作用,近年来,我国的增温幅度明显,并且高于全球平均水平,像上海这样的特大城市,加上热岛效应叠加的一些综合影响,变暖幅度实际上还要更高。在变暖的背景气候之下,相同的副热带高压结构和强度可能产生更严重的高温天气。”

在李超看来,如此一来,最终一个综合的结果就是,高温的天数,强度和持续时间都会趋于增加。当下,我们国家正在实施的“碳中和”和“碳达峰”双碳政策,正是要致力于解决全球气候变暖这种国际性难题。

此前,李超课题组关于极端温度和极端降水的未来预估结果,已经被联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》所选用,作为未来极端气候变化预估结论的重要科学依据,并经过多重筛选,还作为《决策者摘要》的十幅关键图形之一,面向政府决策者展示气候变暖对未来极端温度和极端降水的潜在影响。

“我们发现,未来持续的升温会引起全球大部分地区极端温度和极端降水事件的增多增强,并且越极端的事件变化越明显,这种非线性特征在极端事件频率变化方面表现尤其突出,这将会给未来极端气候变化应对带来非常严峻的挑战。”李超说。

以“微”知著,升维满足复合型人才培养。就在最火热的当下,学校官微公布了面向本科生的首批9个微专业,其中,地理科学学院“全球变化与碳中和科学微专业”榜上有名。之后,地理科学学院将面向非地学专业学生开设“全球变化与碳中和科学”,期望通过这一微专业的学习,提升学生跨学科交叉融合能力,也让学生们更为全面地认识全球变化,深刻认识人地相互作用下的碳循环,并以此认识、认同碳达峰与碳中和战略。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐