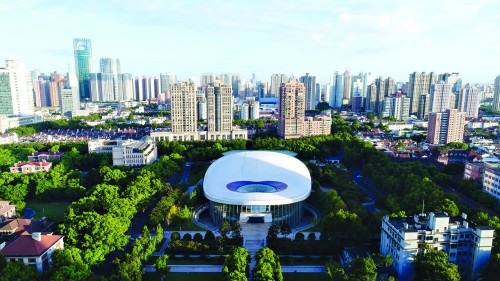

从逸园跑狗场到音乐剧沃土的上海文化广场,70年间与市民共同“向新而生”

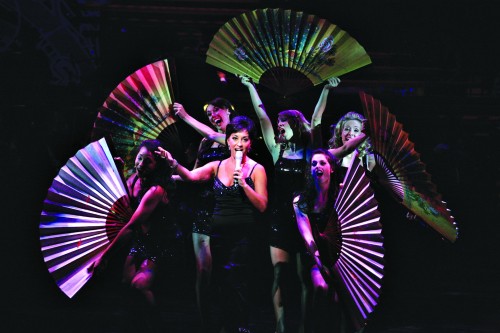

在改建开业后的11年间,逐渐形成了“看音乐剧,到上海文化广场”的品牌形象。本文均据受访者供图

青年报记者 陈宏

昨日,在文化广场“成立七十周年特别活动”上,小提琴协奏曲《梁祝》作者之一陈钢回忆说,“我在文化广场举办了新中国第一场小提琴独奏音乐会,当时的这场音乐会可是一票难求。”时代变迁,文化广场在经历重建后成为了主打音乐剧的剧场,它被誉为中国音乐剧的“桥头堡”,目前依然是无数市民心中的文化圣地。

“文化广场”的老大门,记存着70年来的故事和记忆。

历史变迁

绽放半个多世纪的风华

1952年4月,上海市人民政府决定将原逸园跑狗场改建成为“上海市人民文化广场”,拥有能容纳1.5万人的当年全市最大舞台。同年11月,“人民文化广场”正式命名为“文化广场”。自此之后的70年,文化广场始终屹立于这片馥郁苍翠的文化乐土,与城市发展的脉搏同频共振。

上世纪50、60年代,文化广场与上海的城市文化共同繁盛,见证了诸多文化交流盛事的发生。1955年到1966年间,共计完成849场演出,观众人数多达一千万人次以上。

在经历一场罕见的大火灾之后,1970年9月,文化广场涅槃重生,迎来了百花齐放的文艺春潮,用全上海最大的银幕放映各国的电影,用海纳百川的胸襟接待国内外各类艺术团体——盖叫天演出的京剧《武松打虎》、日本松山芭蕾舞团的《白毛女》、上海乐团钢琴协奏曲《黄河》和大合唱《长征组歌》,再到日本电影《望乡》《追捕》等陆续上演,文化广场始终活跃在上海市民的文化生活中。

改革开放后,文化广场曾一度变身为证券交易市场和花卉交易市场,但进入新世纪后,文化广场回归文化演出的设想马上被提上议事日程。2006年,文化广场改建工程试桩开钻启动,2011年9月23日,作为现代化剧院的上海文化广场正式落成开幕。与英国GWB公司联合制作的开幕大戏《极致百老汇》登上崭新的舞台,开启了上海文化广场作为音乐剧产业标杆剧场的新起点。

昨日起,全新的历史墙在上海文化广场二楼环廊揭幕。观众可以利用演出前后的空隙,一窥这块城市中心的黄金地块,是如何在滚滚历史洪流中,绽放超过半个世纪的风华。

2011年,作为现代化剧院的上海文化广场正式改造完成。

文脉传承

新时代多重文化逐一呈现

九月期间,重磅演出轮番为文化广场的生日献礼。2022年度现象级音乐剧《粉丝来信》中文版作为文化广场周年庆献礼演出再次强势回归,6天8场演出以这幅诗意深刻的文学图景将观众与剧院紧密连结。而舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》将于月底震撼展卷,以时空交错式的叙事结构,连线千年静与动。

重磅作品愿意选择文化广场,是文脉的传承,也是新时代下,文化广场品牌形象深入人心的体现——在改建开业后的11年间,逐渐形成了“看音乐剧,到上海文化广场”的品牌形象。尤其是海外经典原版大戏,为国内观众打开了一扇窗。来自11个国家的881场演出,吸引了超过110万人次观演。

文化广场还坚持培育原创华语音乐剧的市场土壤,11年来,累计为47台原创华语音乐剧的124场演出提供支持。

除了做好戏,文化广场也越来越加大了跟这座城市与市民间文化互动的力度。文化广场负责人告诉记者,剧院“希望将一路走来的印记化作想象未来的方法,用微小而坚实的力量探索更多、更大胆的可能性,成为集聚艺术精髓而独立于空间之外的多意义载体。”

青年报记者 陈宏

来源:青年报

- 相关推荐