“彩练之光——绞胎陶艺新生展”开幕,失传近千年的传统技艺再复兴

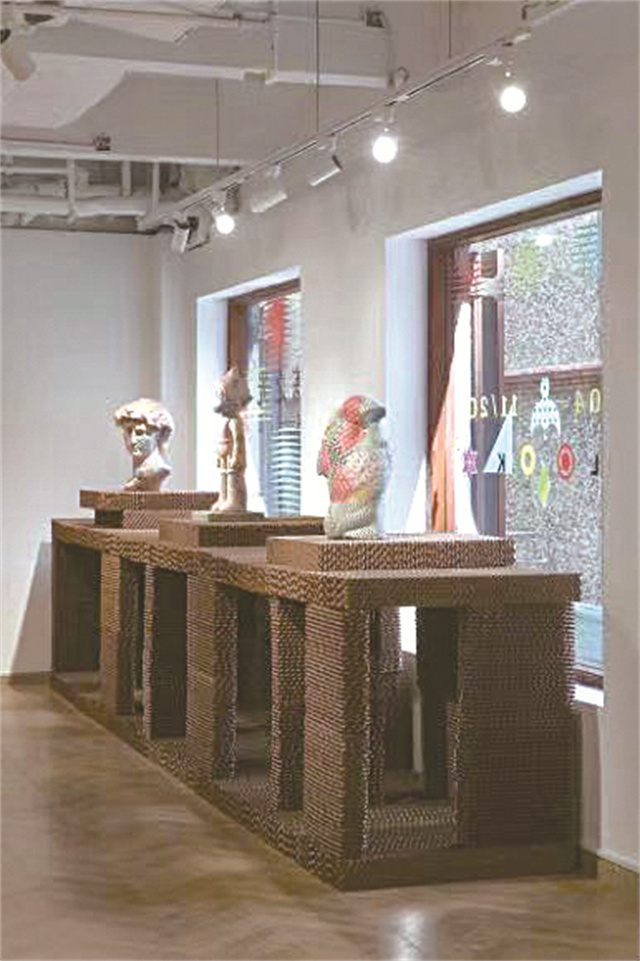

展览现场。受访者供图

青年报 杨颖 记者 孙琪

近日,由上海世久非物质文化遗产保护基金会支持,世久非遗基金会、思南时区画廊联合主办的《彩练之光——绞胎陶艺新生展》聚焦了中国年轻一代绞胎艺术家的创作,在传统文化复兴的时代大背景下,不仅展示了绞胎这种失传近千年而再度复兴的技艺,也首次以群展的形式在上海系统性地展示中国当代绞胎瓷艺术创作成果。

绞胎瓷于唐代工匠手中诞生,被誉为唐代陶瓷装饰手法的三大突破之一,北宋时期逐渐应用于人们的日常生活中。通俗地理解,绞胎瓷是将两种或两种以上不同颜色的泥料相互揉合,形成两色或多色交替变化的纹理,纹理表里一致。

“彩练之光”资深策展人顾青说:“2020年她在焦作修武策划了国内第一场绞胎展‘厚土生花’,时隔两年,这朵乡土之花终于能在上海绽放。”

现场,年轻陶艺家洪张良的《地图》绞胎装置艺术作品气势恢宏,整体宽达2米、高达1.5米,是本次展览最“重量”级的展品。艺术家用不同种肌理纹样的绞胎泥片组合吊装而成,塑造出心中的绞胎创作的“轮廓线”。

而在艺术家祝琛眼里,绞胎工艺最大的魅力是它制作过程中的未知性和其他陶瓷工艺所达不到的独特风格,可以模仿大自然的鬼斧神工亦可以极其规律精致,这些都是其他陶瓷装饰工艺所不能兼顾的。透过作品《浮岚》和《立》系列,我们看到艺术家努力从中国传统文化中摘取符号化的内容来进行的绞胎工艺创作,对绞胎工艺的随机花纹变化万千、细如纤毫等特点的理解和尝试。

子茵和白月作为本次展览女性绞胎艺术家的代表,作品婉约细腻。光与纹,以及纤薄的质感是子茵作品最重要的标志。在此次展览中,她带来《听云》系列茶器,白瓷的微弱对比清寂无声,纹路的交织变化既是宇宙自然规律的呈现,也是作者创作当下的心性流露。新探索的一组连绵交织互为表里的六连花图案,如沐在月光下的莲花池海,流露一派自然平静的高洁之美。白月的创作追求自然与绚丽共生。将绞胎工艺特有的肌理与自然界生物行云流水般的纹饰相结合,也是她对绞胎瓷研究的一种新尝试。本次展览作品系列挑战绞胎瓷大型作品的成型难度,在流畅曲线中也融入她对陶瓷更深入的思考。

“彩练之光”用泥土,去描摹自然景物的风致,去寻找宋韵中的美,去抓住空间流淌的韵,去挑战形与色、传统与当代的边界。这既是一场展览更是一次绞胎陶艺的新生。

青年报 杨颖 记者 孙琪

来源:青年报

- 相关推荐