百年前进步青年热血正燃,上戏推出《寻找归宿的流浪者》

青年报·青春上海记者 郦亮

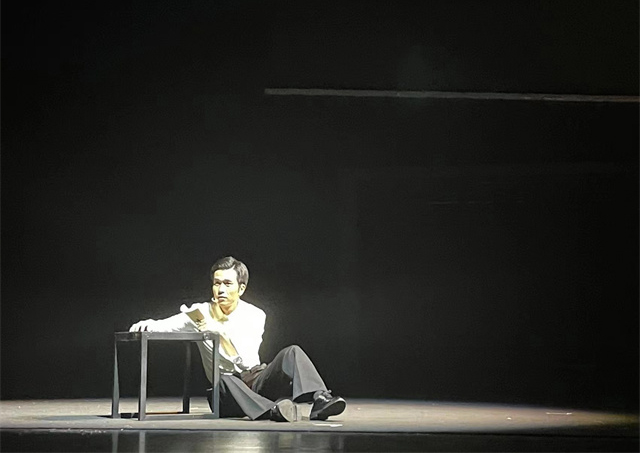

1921年6月7日,创造社成立,初创成员包括郭沫若、郁达夫、张资平等人,社名取自郭沫若在《创造季刊》上发表的《创造者》。创造社骨干郭沫若、成仿吾、田汉先后加入中国共产党,郁达夫成为烈士……这些百年前进步青年的事迹依然感召着今日的青年。以创造社历史为主题的剧作《寻找归宿的流浪者》今在上戏实验剧场首演。现场年轻观众无不为百年前那群进步文艺青年挥洒青春、救亡图存的精神所感动。

《寻找归宿的流浪者》是一部文艺作品,更是一部青春史。近年反映进步青年革命史的艺术作品很多,有代表性的就包括前年热播的《觉醒年代》。由上海戏剧学院出品、杜村编剧的《寻找归宿的流浪者》也是这样一部作品。为了让作品更体现真实,创作之前,上戏先邀约郭沫若女儿郭平英、田汉之孙欧阳维、成仿吾之女成其谦以及策划联络人唐仲远等回顾史实、挖掘情感、归拢细节,最后大家一致决定:“要做一部聚焦100年前年轻人的‘偶像剧’,让‘偶像’这个词语回归本义。”启发当下青年人——值得崇拜的人,是怎样的人?青春应该如何度过才算是值得?

在该剧编剧、剧作家杜村看来,创造社的这群人都是“才情、激情、豪情”兼备的文艺青年和文学斗士,“我最大的担心,是怕我还不够充沛地表现出他们如滔滔江水般的才情与诗意。”而剧名《寻找归宿的流浪者》,奠定了这部兼具红色文化内涵的主题创作的文学底色。令今人感慨的是,创造社那批进步文艺青年赴日留学之初其实都不是搞文学的,但是对于文学的热衷,让他们走到了一起,而“日常的诗意”成为促进他们以新文学作为促民众觉醒的“武器”。

据悉,作为上海戏剧学院的一部重要作品,《寻找归宿的流浪者》汇集了上戏表演系、舞美系、电影学院、艺术制作中心和演艺中心的新锐创作力量。这批青年人在剧中呈现100年前进步青年的故事,是一次有益的艺术实践,其实也是一次心灵和精神的净化。不少参与者表示,通过创排《寻找归宿的流浪者》,他们获得了一次精神上的升华,而他们也希望通过自己的艺术实践,让更多的当代青年人能够经历同样的升华。

据悉,上戏此次之所以发起并出品《寻找归宿的流浪者》,是因为上戏与创造社很多骨干成员渊源深厚。作为创造社的剧作家田汉在创作《义勇军进行曲》之余,也为上戏校歌作了词。1946年,上戏(当时名为上海市立实验戏剧学校)首任校长熊佛西在北四川路凯福饭店邀约田汉写校歌。因而,在创造社创造百余年之际,推出这部再现百年前文艺青年、文学斗士的崇高追求的剧目恰逢其时。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐