专访上音汤蓓华教授:教出钢琴大师,去世界推广中国学派

汤蓓华

青年报·青春上海记者 陈宏

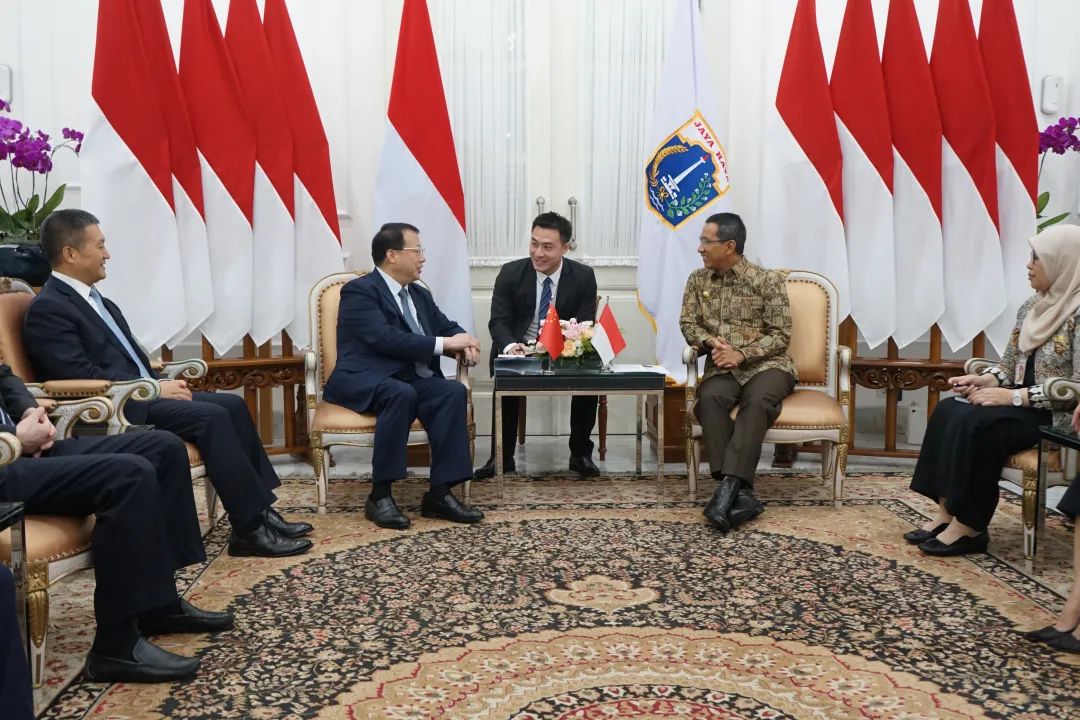

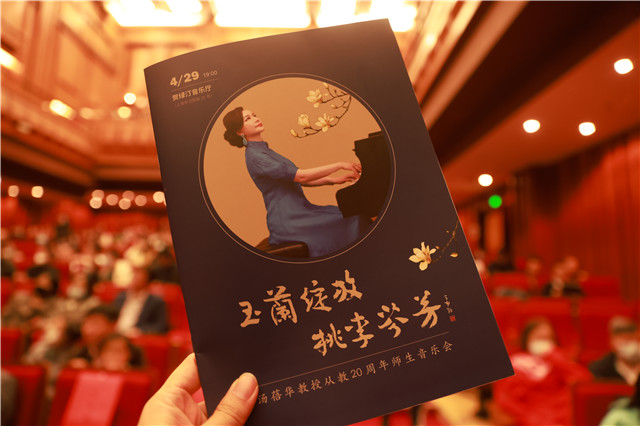

“作为一名演奏家,我一个人一年能开多少场音乐会?但如果在上音培养出10个杰出的钢琴家,那对舞台来说,该是怎样的幸事?”4月29日晚,“玉兰绽放 桃李芬芳——汤蓓华教授从教20周年师生音乐会”在上海音乐学院贺绿汀音乐厅成功上演,看着从全世界各地赶回来的弟子,汤蓓华教授欣慰地告诉青年报·青春上海记者。这场音乐会也极受乐迷和业界关注,包括廖昌永院长在内的全球众多音乐家都发来了贺词,著名指挥家陈燮阳和乐迷熟悉的王勇博士也联袂登台,助阵这场音乐会。

◆ “我的教学风格就像郎平带排球队” ◆

现在上音附中任职的汤蓓华教授是著名的钢琴演奏家、教育家,2003年,她作为优秀人才被上音引进回国担任教授。她最为骄傲的并不是自己的成就,而是培养出了一大批的青年钢琴俊彦。

“像这次我的大弟子尹存墨,国际比赛中拿了很多奖,现在受聘于德国百年名校汉诺威音乐学院,我们上音前院长杨立青教授以及陈萨等钢琴家,都毕业于这个学校。尹存墨从汉诺威博士毕业之后受聘为钢琴专业教授,也是学院历史上聘请的第一位中国音乐家。”汤蓓华自豪地说,“另一位大弟子牛牛,这次也把香港的一些音乐会日程给推后了,回来一起献演。”

尹存墨如今在欧洲炙手可热,被誉为“21世纪的大师”。他的音色,大家都赞赏说有“千层万次”,是非常正宗的德奥风格,“昨天我们彩排,台下有不少全国各地来的粉丝,都感叹他弹得真是太好了”。在这场师生音乐会上,汤蓓华教授特意让这位得意门生担纲了下半场,包括贝多芬的《C小调第三钢琴协奏曲》(OP.37)和金复载改编自廖昌永院长演唱的《领航》(为钢琴与乐队而作)。

对于这位年轻大师的成长,倾注了汤蓓华教授极大的心血。“他们都说我的舞台风格是华丽、典雅,但我在教学方面却是非常之严格,甚至可以说是到了‘严苛’的地步,尹存墨至今都还在‘抱怨’说,‘汤老师好像就是对我严格’。”她笑着说,“尹存墨才9岁的时候,我发现了他的天赋,所以对他弹奏的质量要求极其高。他在家练得非常苦,对一个孩子来说,这太枯燥了。他就偷偷在琴谱后面藏小说,他妈妈不懂钢琴,只要听到琴在响就没管,过了好久才发现;他很郁闷,说自己每天练完5个小时了也不能出去玩儿,后来就转移阵地,躲到厕所里一个人偷偷玩扑克牌!”

尹存墨

“可怜的”琴童尹存墨,在这样的严格要求下却是进步神速,14岁时,他的《李斯特超级技术练习曲》已有非常高的水准,“这套包含12首曲目的练习曲堪称钢琴技巧的‘天花板’,此前全世界公认这套曲目弹得最厉害的是拉扎尔·贝尔曼,28岁录了全套CD,但尹存墨在他一半大的时候,就做到了。尹存墨也是史上最年轻的一位能把这全套钢琴曲都吃透的年轻钢琴家。当时上海音乐出版社给他录了CD,然后在上海音乐厅举办了一场专场演出。”

这个往事,也让主持人王勇博士感慨万分,他说:“在上海音乐厅那场专场演出是我主持的,这次的师生音乐会又是我主持,这批娃真的是长大了,回来之后更厉害了——以前是优秀琴童,现在是大师!”

当年的“严苛”,却让汤蓓华教授成为尹存墨如今最为感激的人之一。5月1日,他将在上海大剧院有一场独奏音乐会,下半场的曲目选的是李斯特《B小调钢琴奏鸣曲》(作品178),他说:“选这首曲子压轴是想回报恩师,教我弹了这么难的李斯特。”

汤蓓华教授听了就笑:“我的教学风格就像郎平带排球队,对队员要求非常严格,如果我不严,不让他们去不断打磨,把水分全部挤掉,他们是学不到实实在在的本事的。艺术当然没有完美,但你必须永远在追求完美的路上。”

◆ 独创“心电图式”教学法 ◆

教出这么多优秀学生,汤蓓华教授当然不仅仅是靠“严苛”,她有着许多创新甚至独创的教学方法,帮助学生们深刻理解曲子的魅力。上音强调培养“拔尖创新人才”,她自己戏称为“画心电图”的这种创新方式,让很多人都是眼前一亮。

“我不太喜欢在乐谱上记得密密麻麻的,因为我希望学生能够吃透谱子,理解作曲家的理念,不然记得再密集也没用。我经常跟学生们说,音乐是有角色性格的,整个曲子从逻辑结构到音色力度都有层次,‘宏观景象,如飞机上鸟瞰大地;微观细节,又细如发丝,且丝丝不同’。所以学生们小的时候,我给他们一个协奏曲,让他们把每个音符的高低去向,都要画出来,特别像心脏的那种脉搏曲线。”她说,学生们刚接触这种“心电图”时“都画傻了”,“一首曲子一整天都没能画出来”,“我就跟他们苦口婆心地讲,活人和死人就差一口气,音乐也是如此,没有脉搏就没有生命力,你在台上没有生命力,还待着干什么?”

学生们后来越学越发现,这种方式能让他们非常细致地理解到每个音符的变化,“他们现在弹勃拉姆斯协奏曲,都是50多分钟甚至一个多小时的曲子,但我说,再多的音、再大的曲子,每个音的处理都是不一样的,有浓和淡、厚和薄,他们越画这个‘心电图’,越能理解曲子的韵味。像我们现在说尹存墨的‘千层万次’,就是从这种图里练出来的,不然的话,就只能是大块大块的,不会有丰富的音乐色彩。”

教学方法有创新,汤蓓华教授还特别善于因材施教。“像尹存墨和牛牛,两个人的特点就是不一样的,尹存墨很全面很朴实深沉,牛牛就是那种具备明星性的,人长得很帅气,弹奏得又很有表现力,这样就让他的演出很有感染力。”为此,她从选曲就开始教他们,“像这次音乐会上演奏的李斯特改编的贝多芬《命运交响曲》,就特别适合牛牛。”

这次音乐会上,除了两位大弟子,徐云啸、王圣、郝博、卢怡、韦梦颖、席盈盈、方言、倪若语、薛紫嫣、窦宇俊、王皓璇等分布在全国各地的优秀学生,以及宋林錡、宋承泽、宋承展等海外学子,也都参加了这次的师生音乐会。他们都说,汤蓓华教授的教学方法总是让他们觉得很新颖,“汤教授总跟我们说,我们在台上应该像WIFI,要发射出观众能接受得到的WIFI信号,音乐没有感染力,不能打动观众,就是WIFI信号没接通,她就会喊‘你的信号呢?我没get到!’”

◆ 是时候推广中国钢琴学派了 ◆

桃李满天下的汤蓓华教授,在此次的音乐会上,她只独奏了李斯特改编的威尔第作品《‘阿依达’主题幻想曲》,另外两首曲子是分别和学生们四手联弹、十六手联弹,她不折不扣地将舞台让给了学生们,“他们弹大的作品,我就选点诗意的作品弹一弹。薪火相传,这是作为老师的责任感。”

这种责任感,并不仅仅是“让”舞台,还包括了“创造”舞台。看着舞台上济济一堂的优秀学生,汤蓓华告诉记者:“其实,现在中国已经是钢琴大国了,这么多优秀的钢琴人才,在世界上屡获大奖,那这个时候,是不是应该在世界上多多推广中国钢琴曲?钢琴有德奥俄法钢琴学派,中国是不是也应该有?中国的文化那么有特色,完全可以用钢琴这个国际通用语言表达出来,让外国人更多更深入地了解我们中国的文化。”

她不仅仅经常告诫学生们“要主动去完成这个光荣的任务”,她自己更是身体力行,“我在国外的演出,经常是整场音乐会都弹奏中国曲子,尤其是这两年在美国的义演,我在演奏之前会有解说,告诉他们《春江花月夜》是从张若虚的诗歌来的,《百鸟朝凤》是从唢呐名曲演绎过来的,外国观众看到我用钢琴演绎100种鸟不同的声音,经常都是听得惊叹无比——原来,世界上不是只有贝多芬和肖邦。我们的琵琶、我们的京剧,这些极具中国特色的声音,其实都可以用钢琴来模仿,并形成自己的特色,让国际上的人更容易接受。”

如今,上音正在通过细化“教创演研一体化”、聚焦拔尖创新人才培养、赋能人才方阵建设、促进国内合作交流、有序恢复国际交流、优化学科建设体制等六个方面,做好学生培养工作;同时,上音力抓创作,诞生了一批有中国文化特色也有社会影响力的优秀作品。汤蓓华教授育人和推广中国作品的理念,都得到了强力的支撑,这也让她特别欣慰。

“就像一只母鸡,孵出了更多的小鸡出来,然后又生出更多的蛋来,对于我来说,这比自己单纯作为演奏家,有更多的价值感和成就感。”她说。

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐