灯影中寻根,300余皮影文物演绎民间文化生命力

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

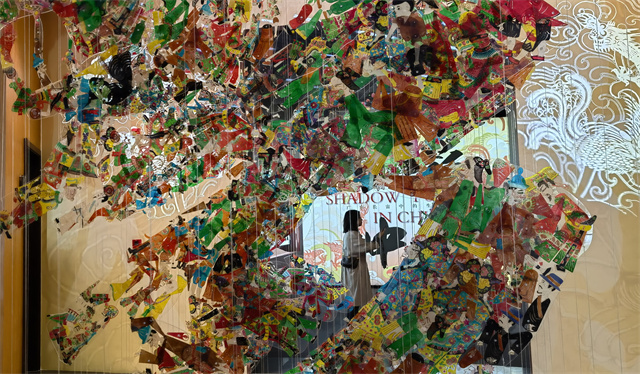

“三尺生绢做戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”这说的正是中国的皮影艺术。这个春天,18个省市的300余件皮影文物首次登陆上海大学博物馆,以民间艺术独特的瑰丽传神,演绎出中国特有的神话、志怪、传说。中华民族上千年传承的民俗、风俗、演义,广博中华大地不同地区的地域特色,都能在这些灯影中窥得渊源,青年报·青春上海记者也前去一探究竟。

◇ 以生动方式勾勒上古时期文明状态 ◇

皮影戏中,与神话传说相关的故事占很大比重,展览中,两组灯箱中的“神仙”与“神怪”皮影,展示的正是中华民族的民间神话传说。

一组灯箱中,“马王”形象的皮影正是专门掌管牛马及动物瘟疫的神仙。皮影中的马神,原是一个叫刘伯约的人,在陕、甘等地广为流传。马王刘伯约下跨神马,三目六臂,手持法器。一旁的室火猪长嘴大耳,是刘伯约降妖时的帮手。一旁4个“神仙”皮影形象则分别是“风雨雷电”,在中国古代的神话传说中,风婆、雨师、雷公、电母就是负责调控风雨雷电的神仙。

作为人民大众的艺术,皮影中的这些神仙形象,最能反映出中华文明从民众中生发的力量。无论是马王还是风雨雷电四神,都是中国社会长期的农耕文明孕育出的想象与创作,展现了古人对于安宁、美好生活的向往。

而另一组“神怪”的皮影,有取自《山海经》及各地民间信仰和想象中的神怪形象。《山海经》是中国先秦重要古籍,这部充满着神奇色彩的著作,记录了民间传说中的地理山川、物产风俗、神话故事,夸父逐日、精卫填海、大禹治水等脍炙人口的远古神话传说和寓言故事都出自其中。在当代学者看来,这部著作蕴藏着丰富的地理学、神话学、民俗学、科学史等学科的宝贵资料,对于研究中国古代文化有着非常重要的价值,也颇受国际汉学界重视。

就比如其中记录的大量中国神话,不同于西方神话,追溯事物起源的较少,而对英雄神话、部族战争神话记录较多,在一定程度上就反映了中国历史文化的基本特点和文化精神的价值取向。《山海经》中,还记载了不少古代科学家们的创造发明和科学实践,体现了当时的科学思想以及已经达到的科学技术水平。

“神秘瑰丽的神怪背后,是古人对于现实环境的具象表现,对未知事物的理解与想象,皮影正是以生动的方式勾勒出了上古时期的文明状态,在现在看来也非常有趣。”上海大学博物馆馆员牛梦沉表示。

◇ 以生活场景记录中华民族独有文化 ◇

除了古代神话传说,五千年中华文明源远流长的发展和演变,也被一张张皮影,以最富有生活气息的方式,记录留存了下来。

譬如中华文明中特有的节气文化,就被皮影艺人赋予到了皮影的创作和想象中去。“梨花风起正清明,游子寻春半出城。”清明时节,自古以来都是游人春游踏青的好时节。一组来自清代至民国的皮影,以花鸟鱼虫、山石树木、亭桥少女,构建出了一幅生机勃勃的暮春图像,呈现出清明时节草木繁茂、人们出门踏青的景象,让人感受到了春和景明的勃勃生机。

展品来自不同地域,却呈现出同样欣欣向荣的画面。“这正体现了中国人的一种传统。”牛梦沉表示,清明节融合了历史上寒食节、上巳节的习俗,又与农事活动紧密结合。在中国人的认知中,它既是祭祀祖先、悼念亡人的日子,也是踏青、享受春天的节日,这种传统也一直持续到今时今日。

“在此次展览中,我们展示了5个有代表性的时令节庆场景。”牛梦沉表示,除了“清明节”,还有中秋、元宵、春节、冬至等岁时节令、传统节日的场景。这些精美的皮影艺术品雕刻细腻、造型独特,也体现了匠人的智慧。

细看“清明”节气中的一件皮影展品,山石上伸展出黄绿色的枝丫,有的枝丫上还有红花绽放。“其实这上面带花的树枝是可以通过与石头连接处的轴承旋转的。在皮影表演中,想表达时间流逝、季节变化,带花的树枝就会倒下,意思就是花落了,只剩了一层光秃秃的树枝。”牛梦沉告诉记者,以这种巧妙的方式,体现了当时皮影艺人对于节气演变、时光流逝、气候变化的一种思考。

作为中国民间古老的传统艺术,一方舞台上的光影唱尽人生百态,也让皮影艺术在民俗及地方历史文化等研究中具有重要的参考价值,上海大学博物馆此次展陈也着重体现传统文化与当代生活的关联。

一组求学科考主题的皮影展示,就活灵活现地展现了古时候的师生生活——不仅有书房教书先生惟妙惟肖的“夫子”像,也有学生在书桌前勤学苦读的画面,还有“马上封侯”、“魁星点斗”之类寓意高中的民间传统故事。“毕竟我们是在学校博物馆做展示,这些主题会更加贴近学生生活,也能引起他们的兴趣。”牛梦沉告诉记者。

◇ 劳动人民智慧让皮影艺术广博流传 ◇

皮影据传最早出现在战国时期,可追溯于西汉时期,距今已有两千多年历史。在上海大学博物馆馆长、“灯影中国”展览的策展人李明斌看来,中国皮影是世界上最古老的剧种之一,千百年来扎根于中国大地上,是中国地方戏曲最为草根的一种表达形式。“我称之为大百科全书式的艺术形式。”

但由于多为流传于民间的艺术形式,加上材质不易保存,皮影文物及艺术也逐渐濒于消亡。为抢救这一传统民间艺术,成都博物馆在20年前就启动了皮影征集,是目前藏品数量最多、年代最久、种类最全的皮影收藏博物馆。曾任成都博物馆馆长的李明斌近十年来也全程参与了这一征集和抢救性保护工作。

此次展览展出的300余件皮影正是从成都博物馆30多万件藏品中遴选得来,展陈也以“广宇长宙中的生活与想象”为题,寻找“灯影中国”的脉络。

18个省市的皮影展品各具代表性,即使地域相近,创作也有差异,体现了中华文明中最鲜明的特色:广博。如以唐山为代表的河北皮影,人物面部就非常有特征,鼻梁和额头是直通的,被叫作“通天鼻”,皮影造型以雕刻为主。而与之相邻的河南,皮影风格却完全不一样,既没有“通天鼻”,造型也以染色为主,而非雕刻。“而且你看浙江皮影却和河南皮影很相似,因为靖康之难后宋朝南迁,影响到了江南的民间皮影文化。”牛梦沉解释道。皮影艺术反映了历史进程。

皮影也是一门综合艺术,是多种中国传统文化的集成。如被誉为南影“魁首”的成都皮影,就体现了中国传统工艺之巧——皮影中关节设计非常精巧,一个人物有九个关节,手部手指都可以张合。现场展示的《三国演义》场景中,刘关张三人可拆卸替换的头饰和服饰之多堪比“芭比娃娃”,人物设计一眼就有川剧元素,服饰上则有蜀绣蜀锦的元素。

陕西皮影戏是中国皮影戏最具代表性的流派之一。记者看到,现场展示的《西厢记》皮影,不仅人物姿态与动作极为婀娜,服饰鞋帽与花卉植物的镂空雕刻也精美绝伦。牛梦沉表示,陕西皮影是最追求雕工的,一件皮影作品一般要雕刻几千刀,多的话可以雕刻到数十万刀。

皮影甚至成为了中外交流的“教具”。纸影《赵城虎》选取的是《聊斋志异》里的故事,它是民国时期华西协合华语学校教师俞子丹教外国传教士中文的辅助教具,出自俞子丹家庭手工班之手。这套用纸来制作的“纸影”,手工上色后又涂上了桐油,因此保存也较为良好。

展览中,还有一件名为 “百衲衣”的清代甘肃皮影藏品。泛黄的兽皮下,针线缝补、颜料填补的痕迹清晰可见,这些缝补痕迹是几代流传,经历了百年沧桑,凝结了历代手艺人的生活记忆。“这是劳动人民的智慧,对艺术的坚守,也是中华传统文化传承至今的生命力。”牛梦沉表示。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐