胸中有丘壑,眼里存山河——最后几周高考作文备考战略

上师大康城实验学校 高级教师 程立海

高考作文是语文学科赢得高分的关键之所在。尤其是临近高考前的几周时间里,师生更应该在作文上发力,力争有更好、更大、更稳的发挥。那么,高考作文最后几周时间里最为奏效的备考的战略与抓手是什么呢?总体原则就是要做到:胸中有丘壑,眼里存山河。具体来看:

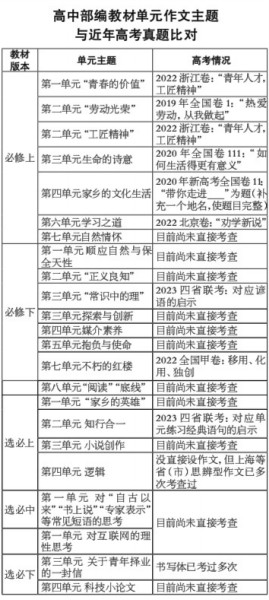

一、以课本为“本”

毫无疑问,语文课本中各单元主题作文训练是高考作文命题紧密对接的最主要、最直接、最核心的依据和根本,因此,考生应在日常进行了针对性的写作训练的基础上,要非常清楚对应的各册语文课本中每个单元主题作文的具体内容与要求,特别是这些主题作文高考是否已经关涉过、关涉到,只有这样,才能做到有的放矢地备考。请看下表:

纵观上表,师生一定不能丢了课本,相反,更应该以“本”为“本”,这才是备考的关键所在与要求。

二、梳理已写“文”

回望自己在日常写作中成功与不足,吸取其中在拟题、选材、立意、语言、结构、形式等方面的长处和优势,规避存在的问题和失误,以便在考场上能够扬长避短,发挥最佳水平。

比如,一位考生在二模时围绕“信息化与智能技术”话题作文中,拟题为《长途跋涉后的归真返璞》的片段:

我们现在就处于没有真正的,属于自己的核心、自主、有用的一个阶段,如尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中所说:“我们身处信息的海洋中,身边都是海水,却没有一滴水可以喝。”这些短平快的信息,看似上至天文,下至地理,融合古今中外,但是细细品来,又有多少是对我们的生活,对我们所热爱的东西有真正的帮助呢?

正如鲁迅先生在《拿来主义》中所描绘的“送来主义”一样,全盘被动地将外来之物纳入其中,在我们沾沾自喜时,这些信息根本没给予他们深刻的思考,只是瞬时地流过,“眼中了了,行下勿勿,方寸无多”,就算不幸把无用的信息留于脑中,这些也会如特洛伊木马一样寄居于思想之中,过多的摄取只会使人们只有广度,没有深度,甚至在潜移默化中,丢失了自己,沦为“乌合之众”,侵蚀着人们的精神家园,最终一幅“祛魅的世界无比荒凉”的景象。

所以,要将海水过滤啊!短平快的碎片化信息中也有深刻的部分,《论语》每则不过数言,却是中华文化几千年的根基,《飞鸟集》中短短三百则,却给予了多少人灵魂深处的思考。只是这些有价值的碎片化信息,如珍珠一般沉于大海之中不能轻易找到,而纵使找到了,也以一种“买椟还珠”的态度任其流走。正是这种被动的思维惯性,造就了精神家园的真正贫困。

就上文来说,标题选用的是作家木心的名言,这就启发考生:对于材料作文的拟题,既可以自己提炼语句作为文题,也可以将自己的话与名人名言结合起来拟题,更可以直接引用精当的诗句、箴言拟题,毕竟,“题好一半文”。此为其一。

第二,论据充分。作者将古今中外的事实论据与理论论据信手拈来、融为一体,既增添了论证的深刻性和权威性,又增强了语言的表现力和语言美。

第三,思路流畅。选文三个段落中,第二、第三段,分别用“正如”“所以”来承上启下,使得行文语义上衔接自然、紧密,环环相扣,逻辑缜密。而这,正是考场作文中一些考生最为缺乏和阅卷老师评分需要的。

如此看来,对自己以往所写作文的梳理与回望,不仅能够找到得失,还可以积累素材、论据,借鉴成功的语言、布局等,可谓一举多得,收获满满,何乐不为?!

三、要积淀素材

方式方法和渠道载体很多,不拘一格,如课本中,尤其是古诗文名句;报刊的阅读与摘记;收听收看广播、电视,特别是央视每晚的《新闻联播》《焦点访谈》等栏目,还有中央广播电台每天早晚6:30的“新闻和报纸摘要”节目等。需要注意的是,在储备论据素材的时候,最好能够按照“责任”“明理”“奉献”“攀登”“执着”等主题和古今中外类别来展开,兼具典型性、代表性和时代性,如是,会让你的素材和论证百花齐放,摇曳多姿,赏心悦目。

这样做,一方面能够拥有时鲜论据材料,消解“无米之炊”的困境,同时,还能化解紧张情绪,放松心灵,有利于各科备考。

四、时评的阅读

是为了事半功倍,既可以学习名家拟题、开篇、结尾、论据与论证的选用、语言的运用技法技巧,又能积累素材等。可以选取、参考的报刊、栏目有:《人民日报》《中国教育报》《光明日报》《中国青年报》等“时评专栏”的名家名作来学习、借鉴、琢磨、内化与迁移。

五、应勤于动笔

临近高考,考生往往疏于动笔,这样,就会手生、脑“废”,正所谓“用进废退”,有鉴于此,考生最好能够三天左右练习一篇完整的作文,并要按照高考的时速来严格要求自己。即使不能完整地写一篇,也要针对一个文题,列出详尽的写作思路和布局,或是写片段,让自己的思维、状态保持最佳,一鼓作气,直到高考结束的那一天。

六、可模拟评分

就是限时写就一篇练笔文,邀请同学、老师,包括本人,分别对自己的文章,依据高考评分细则进行评分,看看自己、同学、老师评分的差异,再反思、总结,找出优点和改进点,提醒自己在考场上应如何发挥优势,避免劣势,赢得高考作文的满意分值。

一言以蔽之,高考作文的备考,绝不仅限于以上方面,在此只是抛砖引玉,希冀对考生有所启发,助力考生打开和拓宽写作思路,每位考生根据各自的实际情况,在有限的时间里,让自己的高考作文备考更扎实、更得当、更高效!

上师大康城实验学校 高级教师 程立海

来源:学生导报

- 相关推荐