普通人也能编写“量子软件”?中关村论坛首发这些重大科技成果

青年报•青春上海记者 刘晶晶 北京特别报道

点点鼠标,就能在云端体验量子计算机的极速运算过程。这一新一代量子计算云平台在2023中关村论坛上发布,这一平台不仅可以为科研人员所用,还能让大众也亲身体验到微秒级的量子计算速度,甚至尝试编写“量子软件”。

新一代量子计算机云平台亮相

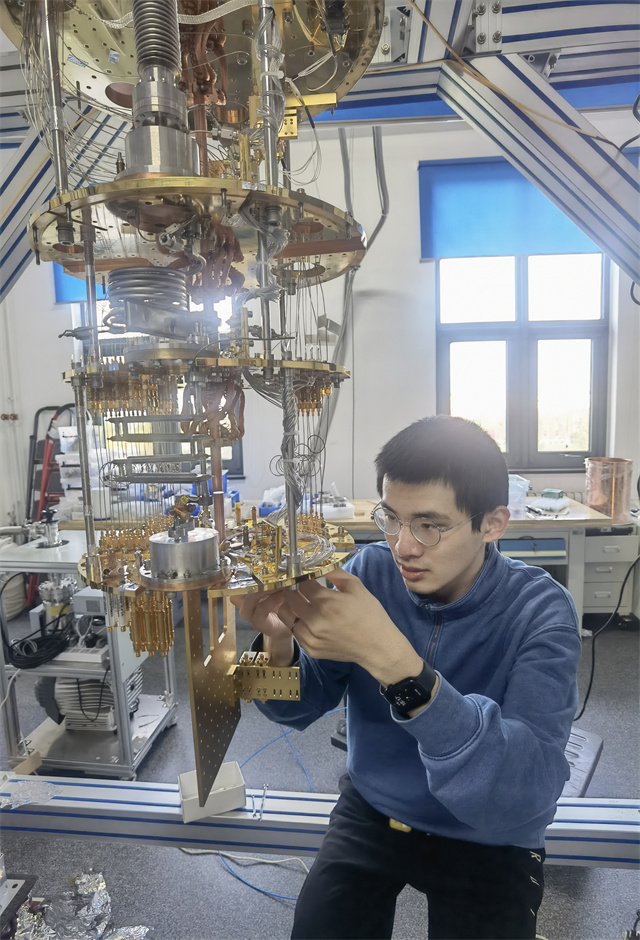

“薛定谔的猫”是最著名的量子力学思想实验,具备叠加态特点,量子比特正是利用叠加效应驱动超导量子芯片工作。独立的量子芯片所能发挥的能力终究有限。北京量子信息科学研究院、中科院物理研究所和清华大学共同研发的新一代量子计算云平台,让空间距离50公里之遥的三枚超导量子芯片在“云”上相聚,从单机变为联网。该成果让量子算力实现了连接、整合,随着相关的电子器件完成配套,便搭建起从底层硬件到操作系统均完备的量子计算机。用户接入云端,即可享受量子计算机提供的服务。

名为“量子未来-QUAFU”,其实仅有指甲盖大小、通体黑色,超导量子芯片的外观和目前常见的半导体芯片没有分别。不过,常温下超导量子芯片并不能工作,将它放入稀释制冷机,在10毫开尔文的极低温下,藏在芯片里的量子比特便“活”了过来。

据北京量子信息科学研究院兼聘研究员、中科院物理研究所研究员范桁介绍,这三枚量子芯片分别拥有136个、18个和10个量子比特。“目前平台提供了三个选项,136个量子比特适合计算复杂的问题,但平均精度不算最好,10个量子比特算得较慢但精度高,用户可按需选择。”范桁表示。

面临极为复杂的特殊计算问题时,量子计算机的运行速度能提升成百上千倍,乃至万倍以上,让计算上的不可能变为可能。据悉,目前,该量子计算云平台在平台规模、单量子比特数量等指标上,均处于国际第一方阵,并能实现18量子比特的全局纠缠,计算精度为世界前沿水平。自去年11月起,该平台已面向国内外用户开放测试,有2000余人注册使用。目前,平台已运行量子计算任务超过50万次,期间始终保持稳定高效。

在该平台上,用户可以根据自己的需求编写程序,不仅兼容了国际通用的开放量子汇编语言标准,还提供了图形界面,只需要动动鼠标就能便捷编程。一些国内研究团队已经在利用该量子计算云平台远程调用量子芯片,构建各自的科研、应用软件,量子计算的生态建设逐步展开。未来,量子计算将不再只属于科研人员,其强大的算力能优化很多日常生活问题。

10项重大科技成果首次发布

在5月25日晚于北京开幕的2023中关村论坛上,包括新一代量子计算云平台等在内的十项重大科技成果进行了发布展示,这些科技成果涉及到多个领域。

如由北京微芯区块链与边缘计算研究院强化原始创新,成功研发自主可控的新一代256核高性能区块链加速芯片,集强算力与高安全于一体,调度256核多线程并发运行,每秒可以处理100万笔区块链智能合约交易,并提供高效隐私计算能力,实现“数据可用不可见”,可支撑构建软硬一体的高性能、高可信、高安全的新型数字基础设施。

人体细胞还能通过化学重编程?这是北京大学科研团队的一项重大科技成果。多潜能干细胞具有无限自我更新和分化成生物体所有功能细胞类型的能力,这些神奇的特质使其在细胞治疗、药物筛选等领域具有广泛的应用价值,是再生医学领域最为关键的“种子细胞”。北京大学科研团队在国际上首次取得了使用化学小分子调控细胞命运的重大突破性成果。通过建立人体细胞化学重编程方法,实现了不同体细胞类型转变,将人的皮肤细胞转变为多潜能干细胞,并成功制备了胰岛细胞。与传统技术相比,化学重编程体系更加安全和简单、易于标准化、易于调控,解决了干细胞和再生医学发展的底层技术问题。

又如对新冠病毒体液免疫逃逸机制与突变进化特征的构建,昌平实验室科研团队自主开发了高通量深度突变扫描技术,破解了新冠奥密克戎毒株各个氨基酸突变对中和抗体的逃逸机制,率先揭示了新冠病毒趋同进化现象及其原理,在国际上首次构建了新冠病毒受体结合域(RBD)进化预测模型,并准确预测了相关毒株的未来进化趋势,为抗体药物和广谱疫苗研发提供了关键性理论与技术支撑。

此外,中国学科及前沿领域2035发展战略丛书也正式发布。丛书由中国科学院、国家自然科学基金委员会联合组织,邀请3000多位相关领域院士专家共同研究,历时三年形成38册系列书籍,研述了人工智能、合成科学、先进材料等中国学科及前沿领域的发展情况,将成为科学技术发展的重要参考。一批国际科技组织宣布落地北京。

据介绍,中关村论坛由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办,本届年度主题为“开放合作、共享未来”。从今天起,中关村论坛就将陆续展开活动,6大板块150场活动碰撞思想、交流智慧、分享经验、共商合作。论坛将持续至5月30日。

青年报•青春上海记者 刘晶晶 北京特别报道

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐