青年发现|最近流行的“剩菜盲盒”,你会尝试吗?

青年报·青春上海见习记者 蒋文婕/文、图、视频

你听说过“剩菜盲盒”吗?近日,全国多地都刮起了一股“剩菜盲盒”风。“剩菜盲盒” 里的“剩菜”不是吃剩下的残羹冷炙,而是指临期食品或餐饮商家当日未售出的库存,它们被以“盲盒”的形式在平台上打折卖出。11.9元就可拿下原价25元的咖啡、30元可拿下原价60元的面包、20元就可拿下平时不舍得吃的轻食“刺客”……越来越多人在社交平台上分享自己开出的“剩菜盲盒”,有网友对此点赞,认为这种形式经济实惠还不浪费粮食,也有人对盲盒食品质量是否过关表示了担忧。

▼ 消费者 ▼

更多的快乐是惊喜感和神秘感带来的

来自丹麦最早的“剩菜盲盒”平台Too Good To Go截至2021年底已经在全球17个国家拥有7500余万用户,成功让2亿顿饭免于被浪费。环保低碳、盲盒经济、临期食品打折的三重吸引力加持下,“剩菜盲盒”似乎是一个具有诱惑力的概念。

网络截图

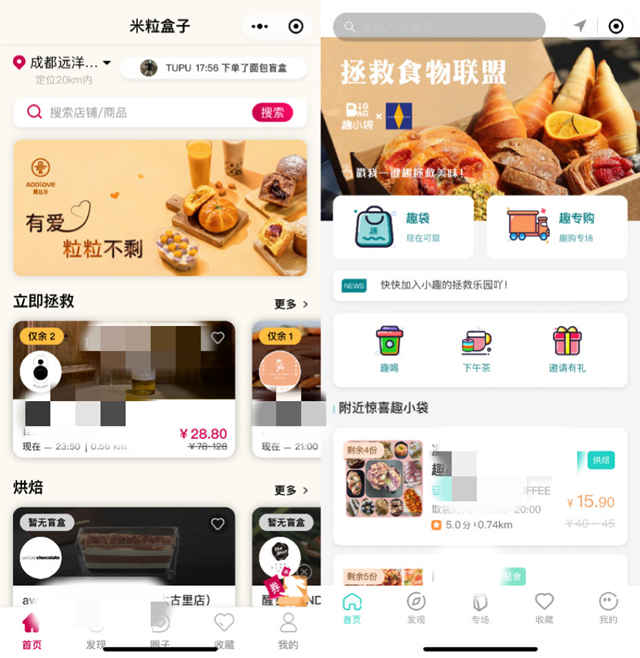

记者登录了上海地区常见的两家“剩菜盲盒”平台,入驻商家主要集中于各大商圈,以烘焙食品为主,茶饮、简餐为辅,价格均有一定折扣。记者在两个平台各下单了一份盲盒,一份咖啡盲盒售价11.9元,显示价值20~25元,另一份轻食盲盒售价26元,显示价值45~60元。

“来拿今天的晚饭!”在轻食盲盒取餐门店,消费者Kevin向记者展示了自己拿到的“战利品”。对于在附近上班且在国外尝试过海外版“剩菜盲盒”的他来说,每天看看小程序已经成为最近两周的习惯,“又省钱又环保,比吃外卖至少要便宜十块钱。”

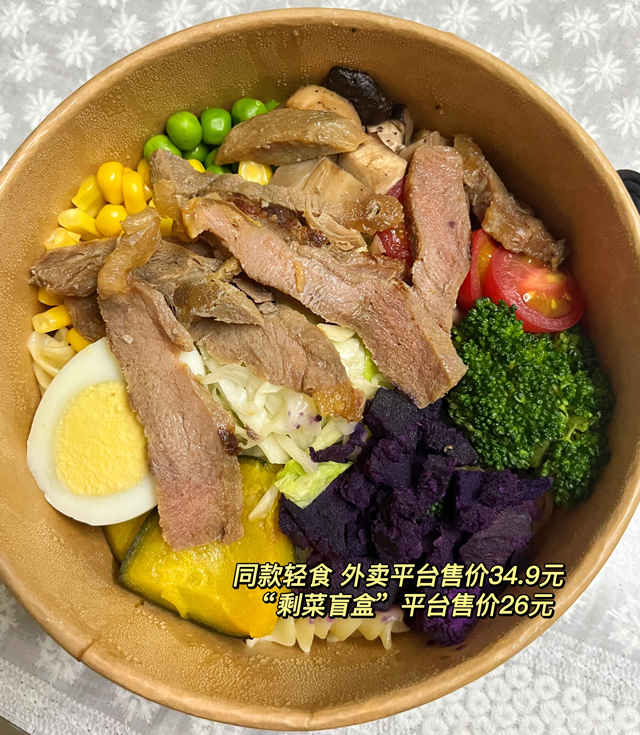

盲盒是店员在记者到店后现做的,店员称这份盲盒原价59元,味道虽与平时吃的没区别,记者打开外卖软件却发现,同款在餐食外卖平台上只要下单就会出现折扣价36.9元,折扣力度并没有显示的这么大。对此,Kevin也表示这因店而异,他也遇到过并不“超值”的盲盒,但总体来说都比外卖或者直接购买要经济实惠一些。

根据记者采访观察,前来取“剩菜盲盒”的购买者多为附近商圈上班的年轻人,多位购买者表示是在小红书、抖音等平台知道这种模式。在用户的二次传播下,“剩菜盲盒”更具社交属性,比起直接购买打折临期食品,更多的快乐是惊喜感和神秘感带来的。此外,平台并非仅主打低价,还有环保、拒绝食物浪费,对于消费者来说,每一次消费“剩菜盲盒”,也都带着一个节约环保的使命感。

购买者们表示“选择较少和自提便捷度”仍然是目前影响“剩菜盲盒”体验感的主要因素,“最好是下班路上就能顺便买了,除非本来就想吃的网红店不然不太愿意特地跑远去买盲盒。”、“面包、轻食也会吃腻,希望能多一点店。”记者在金虹桥商圈定位后,5公里以内能下单的商家品牌仅10家不到。

而购买者们最担心的问题就是“怕出现自己不爱吃的”,勉强吃也不开心,扔了又是二次浪费,所以他们会倾向于购买此前就曾消费过或听说过的店所出售的盲盒,也会偏好一些连锁品牌。还有购买者表示,“以后希望可以在下单页面标注出含不含辣、有没有过敏成分。”

▼ 商家 ▼

以新概念处理库存,期待有口碑效应

在另一家店,记者下单的咖啡盲盒是店员现做的拿铁,店内标价25元。店内柜台上几包封口的袋子是另一份标价15.9元的烘焙盲盒,店员随机打开了一袋,里面的蛋糕和面包按照店里的标价计算达到60元。

“做餐饮每天都会有报损,根据以往每天会剩的数量做个大概的估算,营业前就在两个小程序上各上架5份盲盒,基本上每天都能卖完。”店员介绍,盲盒里放哪些东西完全是由店铺当天的营业情况决定。

对于餐饮门店来说,处理“当日未售完食物”一直都是个棘手的难题,以往只能采取弃置、销毁等方式。一些商家早就想过各种法子,比如在晚上8点以后打折,但商家们发现这样定点打折的促销有时会影响正常营业时间的销量。对于商家来说,“剩菜盲盒”是以新概念处理库存,进而压低成本的一种可尝试形式。对每天的报损进行预估、提前上架盲盒、自行设置自提时间,不会影响日常销量,还能够给店铺带来常客以外新的客流量。许多消费者在购买盲盒后自发在社交网站上进行分享,也能够给店铺引流、带来口碑效应。

尽管走访过程中遇到的商家都表示:“为了避免麻烦,我们配盲盒的时候会挑选状态相对较好的。”但“剩菜”的质量如何还是因店而异。目前国内市场仍处于试水阶段,从记者采访、平台评价以及社交平台分享内容看,对于“剩菜盲盒”的差评相对较少,但也存在吐槽的声音,比如多购买几次便发现某些店每天都提供一模一样的盲盒、某些店在盲盒价值上注水等、同一家连锁不同分店的盲盒质量都有可能区别极大……这些问题都值得关注。

== 对话平台 ==

形式可以盲,但食品质量不能盲

上海地区主要的“剩菜盲盒”平台——趣小袋的创始人杨喆在接受记者采访时介绍,去年第四季度在上海投入运营的趣小袋已吸纳了1000余家商铺入驻,用户量已到几十万的规模,他坦言这是全社会反食物浪费意识提高的背景下才能做成的事。国内的几家平台,如上海的趣小袋、成都的米粒盒子等,在传统意义上的竞争关系之外更有一种协作关系。“我们能一起努力,共同在中国推进减少食物浪费。”

网络截图

“从本质上而言,是否会产生‘剩菜’,实则是在考验餐饮商家对日常销售的预估准确度,报损都是有一个大概的。”

“食品能否以盲盒的形式出售” 一直以来都存在争议,国家市场监管总局发布的《盲盒经营活动规范指引(试行)(征求意见稿)》中规定,食品经营者在从事食品销售、餐饮服务过程中使用盲盒商品开展促销活动不得诱导、误导消费者超量点餐。

杨喆解释,这样的规定正是为了防止食品商家利用盲盒的形式搞饥饿营销、造成食物浪费,“剩菜盲盒”平台和入驻的商家只有围绕环保的初心才是符合法规的。一个商家一天上架超过了10份盲盒会引起后台的注意,同时,消费者超过了规定的取餐时间依然没有来取也不能退款,“本质是为了减少浪费,如果你下了单不来取,那这份食物还是被浪费掉了。”

形式可以盲,但食品质量不能盲。“这就是为什么我们只支持自提。”杨喆解释,保障食品安全,除了对商户做严格的资质审查,只提供自提这一种取餐方式能够有效避免食品在运输配送环节可能出现的各种问题。有问题当场发现,方便商家及时处理,食品一旦离店,安全问题就会变得复杂,“从开始运营到现在,我们暂时还没有收到关于食品质量的投诉,但如果有一天哪家“剩菜盲盒”平台开始做配送,那问题就要产生了。”

“剩菜盲盒”风潮之下,如何兼顾食品安全和消费者权益?

今年是《中华人民共和国反食品浪费法》施行的第三年,临期食品销售的市场探索也在不断进行。借着“剩菜盲盒”的热潮,或许更多品类的食品生产商家也能加入进来,共同探索减少食品浪费的更多可能性。

但,年轻人“抢剩菜”的风潮能“香”多久,还需要有更多思考。

线上销售的“剩菜盲盒”不像商超专区堆放的临期商品一目了然,盲盒的形式决定了食物配置具有一定随机性,要是遇到质量问题,消费者如何维权是个难题。作为消费者,虽然无法自主选择盲盒的食物内容,但对于临期食品的安全问题也不能掉以轻心。浙江大学营养与食品安全系教授朱加进建议,消费者在购买“剩菜盲盒”后,可以先闻一下食物的味道,“闻一下味道之后最好还是再加热一下,通过加热更好地杀菌,这样可能安全性会高一些。”

其次,现在国内并没有明确统一的国家标准来定义临期食品的“临近期”,目前可供参考的定义来自于2021年6月《预包装临期食品流通指南》团体标准(征求意见稿),记者咨询了上海市市场监督管理热线,相关工作人员表示2017版《上海市食品安全条例》也明确了食品经营者应将临近保质期食品作出醒目提示。

记者在亲测过程中发现,虽然购买“剩菜盲盒”时已经知晓是临期食品,但一些商家并不会主动告知食品的保质期,也没有在盲盒上标注,因此,平台是否可以要求商家对盲盒里每种食物的生产日期、保质期进行外部标注,保障消费者的知情权?是否可以要求商家在包装盲盒前,将盲盒内容的具体信息、图片上传App后台,以便监管抽查?避免“舌尖上的浪费”与守住“舌尖上的安全”是一体之两面,对于“剩菜盲盒”可能产生的一系列隐患,仍需多重维度的努力和尽快制定行业标准。

青年报·青春上海见习记者 蒋文婕/文、图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐