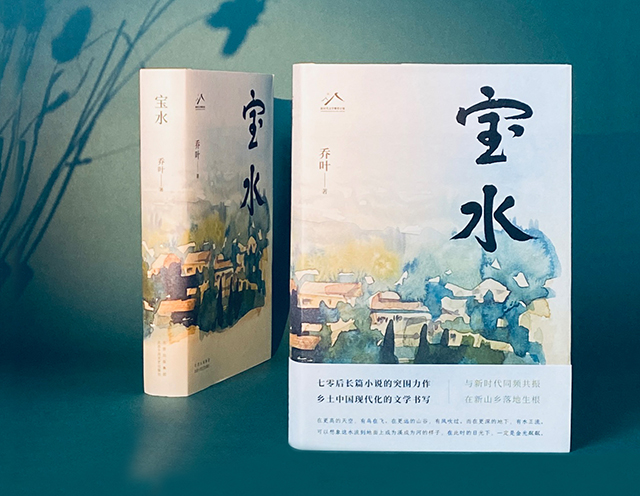

品读|她的话里,似乎什么都有——乔叶和她的小说

□张颐雯

应该是这个世纪初的某年,我在一个文学杂志的笔会上见到了乔叶,这个时间距离乔叶写出她的最新长篇《宝水》已经近二十年。当时大家都很年轻,她是作为一颗冉冉升起的写作新星参加这个笔会的。会议在北京郊区的一个景点召开,人数众多,青年作家们都意气风发,准备大干一场。回看过去,现在的乔叶与我第一次见到她时好像没有什么变化,看起来随和亲切,而接触下来就会领略到她青年小说家的风范,判断人和事十分敏锐,细节随处捕捉,金句随手拈来,温和的外表下藏着锋芒,这一特点和她的作品颇为相似,并且一直保留到了今天。只是今天,那时众多的抱负远大的写作者们早已四散,各奔东西,但她留在了这个行业的中心。

今天想来,她能够留在这个行业的中心是有其必然性的,成为这一代中国作家的中坚力量,当然是因为她的作品。

一

乔叶说到过,她从上世纪90年代开始写作,最初写了大量散文,到本世纪初开始写小说,我也是那个时期开始阅读她的作品。那时她小说的主题多是不同的关于女性生存和情感的故事,文字细腻婉转又丰富深邃,同时关照着真实的生活和女性复杂的情感世界。她的小说并不同于那个时期青年作家小说中常见的叛逆冷漠那一挂,无论是乡村的姑娘还是城市中的女性,她们都是芸芸众生中的一员,面对着自己的种种难题和命运,疲于应付,但即便生活在痛苦之中,也都洋溢着充沛的生命力。

记得当时读到她的小说《打火机》《我是真的热爱你》《叶小灵病史》,以及获得鲁迅文学奖的作品《最慢的是活着》,这些小说都在讲述女性复杂的情感世界,也都有一种令人安慰的温暖人心的力量。我们杂志社的朋友还自发地给我们喜爱的小说《打火机》写了评论。还记得这是一个叫余真的优秀女干部自我拯救的故事。为什么当时我们挑中了她的这篇小说?仅仅是因为小说中有令人安慰的温暖人心的力量吗?除此之外,她的小说中一定还有某种让我们感到了吃惊的东西。

小说中那些平平无奇的人,安静的外表下暗流涌动。人与人之间真实的情感与权力的争夺交织的瞬间,绝望少年再次找到生命意义的过程。这些晦暗又光明的故事里,有一种少见的诚实。诚实自然是美德,但我这里所说的,并非一种对于人品的评价,也并非道德标准,而是作品展示的价值观与智慧,更是一种能力,有能力放下对自我的幻像,以及对客观世界的想象,在不断地体验和感受下,在虚构的故事里写出真相与真情。

二

作家和自己的作品之间一定是相互参照的。因为做编辑的便利,我习惯性地会把一个作家和他的作品做对比,有一种“吃了鸡蛋觉得味道不错,就必须认识那个下蛋的鸡”的好奇心。有的人与自己的作品看起来风马牛不相及,有的人和自己的作品对照则大差不差,还有的人,你可以从他的作品里发现他行为处事平时不会被留意被发现的蛛丝马迹。

几年之后,我们在一次长途旅行中同行。这次旅行行程格外漫长,途中时而有人离队,时而又有人加入。参与人员博杂,格调各异,经典混搭。旅行社也不甚靠谱,生活条件莫测。我们被安排的一时住双人间,一时又住了三人间。乔叶作为其中的头牌作家,没有意见,不提要求,只是跟着走,在拥挤的三人间中也呈现无欲无求的态度。她的行为完全不似一个知名作家,而更像一个社会中坚,甚至起到稳定人心的作用。在这趟波折丛生的旅行中,她的言行给了主办方莫大的安慰。

这个时候她已经凭着中篇小说《最慢的是活着》获得了鲁迅文学奖,并且写出了非虚构作品《拆楼记》。她的作品依然延续着独有的女性智慧,行文间处处机锋,但内容已不再拘泥于男女之间的情感事件,在《最慢的是活着》里是孙女与奶奶两个女人之间的故事,奶奶与“我”血脉相连,对奶奶的谅解过程,也是对自身来处的重新审视。而非虚构作品《拆楼记》可以从她的行文中窥探到她对中国基层体制运转方式的深层理解,她在文学上的转型逐渐显现。

乔叶从未掩饰或者改变她的诚实与锋利。可能是中国人独有的能力,锋利与圆融,这两个看似南辕北辙的东西妥帖地在她的作品中和谐相处,她越发的宽广了。

三

而今,乔叶生活在北京,与我在一个大院儿里上班,在一个食堂吃饭,成为了一位河南籍的北京作家。在这个距离她的故乡千里之远之处,她完成了她的乡村题材长篇小说《宝水》。

乡村生活曾经是中国文学作品里最为主流的题材,一度在创作题材上占了大半。但近年来,随着中国城市化的发展,写作者或者离开了农村进入城市,开始写作自己新的生活体验,或者依然凭着惯性继续传统的乡村题材创作。

可是就在七八年前,乡村小说还在看衰之时,作为对生活极其敏感的作家,面对自己的成长之地,乔叶发现了处于萌芽状态的新的乡村形态。那个时候,今天这样轰轰烈烈的新乡村振兴写作计划还未见踪影,但乔叶这位写作情感小说见长的作家开始了她乡村题材长篇小说《宝水》的创作。除了来自无意识的生活经验和对中原大地的深刻理解,这更需要提炼、关注与分析,需要对当下的乡村有清晰地认知与发现。在理论中还没有到达的地方,文学最先出现了。

小说书写的是这个时代的一个人和一个村庄。一个人是女主地青萍自己的生活、工作、爱情和婚姻。一个村庄则是宝水村近年的变迁,以及当地文旅事业的新发展。两条线索相互交织相互作用,成为城市与乡村,个人与集体的冲突又融合的有机整体。女主是乔叶小说中经常出现的女性形象,投射着作家乔叶本人的影子。从乡村出走来到城市,机缘巧合再次回归,以另一种身份与自己的家乡重新相遇。过往的乡村记忆纠结难言,但此刻她却凭着一个成年女性的生活经验开始重新发现与看待农村的新情况新问题。她在城乡之间游走的身份有着双重意义。回到乡村,于她是与过往达成谅解的过程,是敌意消失重新拥抱生活的机会。

另一个线索就是予城市怀川县宝水村的生存发展之路。自我的故事是精致的,而宝水村的故事却是广博的。那些面临时代转型的乡村人,现在同样也在寻求重生,一个寻求出路的女人与同样在用各种方式自救的中国乡村都是生生不息的。

这条主线呈现了中国乡村最基本的样貌。四季变化、天气阴晴是农民在自己的土地上生存的基础。在小说《宝水》中,四季的流转成为结构的支撑。在大自然的布局内,春耕秋收间,人类生存繁衍,永不止息。乔叶借助宝水村中一众人物的行动展示着中国农村独有的内在结构。大英书记、孟胡子、镇长这各色人等的故事让我们知道村中宅基地的历史沿革。她对中国农村体制的精深理解,不亚于一个社会学家或人类学家。

但她是一位小说家,所以在这些乡村的构造之上,语言被放到了极为重要的位置。语言在这部小说中发挥了两个作用,一是怀川方言与普通话之争,这是贯穿全文困扰着青萍成长过程的事。两种语言在这里代表着家庭地位和情感关系的不同。她在家里无知无觉地使用父亲的方言,这是她的来处,进入社会后她尽全力摆脱方言,其间的痛苦与挣扎是运用强势语言的人难以理解的;这里,语言的转换就是女主个人世界变迁的写照,也是乡村与城市,地方和世界之间关系的明证。直到她的情感世界中出现了使用同样方言的老原,她的身心都回到了怀川县。

而另一面,小说里还出现了大量对当地方言的解释,几乎贯穿作品始终。小说的很多小节专门用方言作为标题,内文中进行了详尽的解释。比如“悠”,意思是闲耍着,这成了一节的标题;还比如“维”一节,解释了维人与为人的差异,这一差异阐明了奶奶的处事原则。这些河南方言的研究让她有时候看起来更像一位语言学家。乍一看,这些解释又与故事的主线有多大的关系呢?但读下来,我们会知道河南方言是这篇小说的根,有了这样一些对语言的解释,我们才能跟随乔叶回到她的故乡。

曾经见过乔叶手机中存着的一张手绘的地图,那是她绘制的予城市怀川县宝水村村图。图中清晰地标注着宝水村的东掌、中掌和西掌,还可以找到村委会的中心位置,村子里的CBD地带居住的村民家,谁与谁相邻,谁家又可以听到对家的吵架声,谁又为了什么做小生意必须跑到另一家房檐下摆摊……小说中丰沛的细节都可以从这张粗糙的手绘图里找到答案。

所有这些故事、句子、词汇和地图都让我们知道乔叶没有任何套用旧的思维模式进行写作的可能性,她要行动,用个人单薄的肉身进入宏大的当代新农村历史之中,开放地直面中国社会的千头万绪,最终将这些碎片式经验汇聚成时代的方向。这个勃勃生机的村庄,就是当代中原腹地的乡村大观园。

在乔叶的笔下,宝水村,这个予城市怀川县境内的中国乡村变得亲近而清晰,在中国新农村建设中,这个古老的乡村正在重新焕发出蓬勃的生命力。而乔叶本人也借由她创造的这个村庄从一个中国乡村的出走者,重新回到了中原的大地上。在小说的结尾处,乔叶借着老人九奶的口说出了这样沉重的一句话“回来就好”。她写道“这句话里,似乎什么都有。一切。”

张颐雯,评论家,北京文学期刊中心副主任、《北京文学》副主编、编审。长期从事文学编辑工作,多次获各类编辑奖项。在《小说选刊》《山花》《文艺评论》《文艺报》等报刊发表理论、评论、散文多篇,出版评论随笔集《现在开始回忆》。

张颐雯

来源:青年报

- 相关推荐