90后作曲家龚天鹏:我为什么用交响乐来讲唐诗宋词和千古名画?

青年报·青春上海记者 陈宏

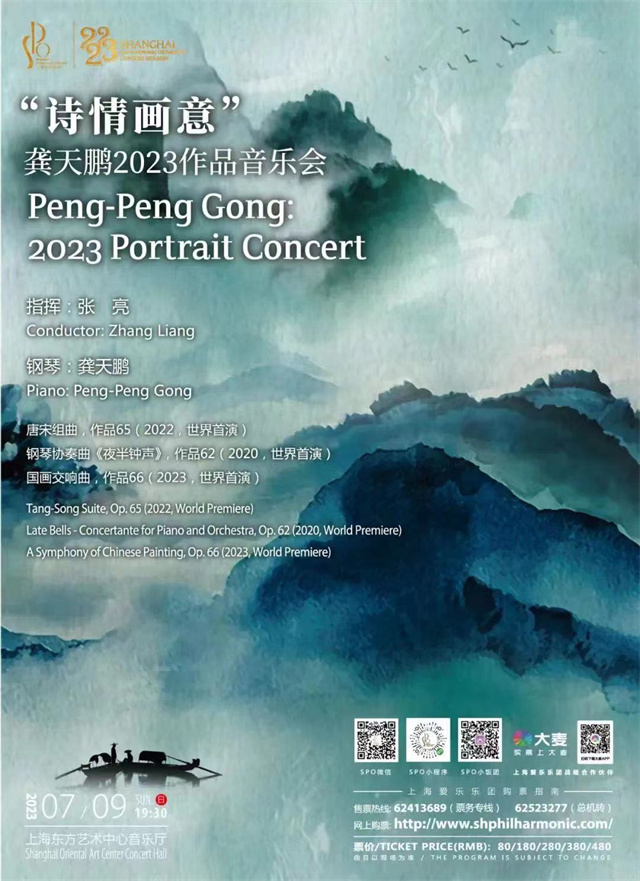

这两天上海迎来高温天,但上海爱乐乐团的排练厅内,一场名为“诗情画意”的原创交响音乐会正在紧张排演中。7月9日晚,由90后青年作曲家、上海爱乐乐团驻团作曲龚天鹏以中国唐诗宋词和传世名画为题材而创作的《唐宋组曲》、钢琴协奏曲《夜半钟声》以及《国画交响曲》三部原创作品将在上海东方艺术中心首演。

当李白杜甫的诗,和苏轼李清照的词,以及《洛神赋图》《韩熙载夜宴图》《千里江山图》和《清明上河图》等传世名画,用西方交响乐的形式来表现,会是怎样的效果?长年钻研古典交响乐的龚天鹏曾被外界视为“作曲神童”,但他也一直在思考,能否把交响乐这个世界语言和民族文化“彻底结合”,“中国交响乐能不能像俄罗斯、捷克、芬兰等国一样,把自己民族的故事巧妙地变成世界的故事?”

用交响乐展示唐诗宋词的精神意境

一年前,龚天鹏向团里提出了一个大胆的想法,那就是从唐诗宋词和传世名画入手,用民族化的纯器乐交响来诠释中国传统文化的意蕴之美,这既可以让中国诗画通过音符跃出纸面,也可创造一次无需语言的中国文化与世界对话的机会。几经讨论,这一设想最终得到了上海爱乐乐团全团上下的支持,并决定由副团长、常任指挥张亮执棒,来完成此次“诗情画意”系列中三部作品的世界首演。

此次音乐会将分为上下半场,上半场“写诗”,下半场“作画”。其中,上半场的第一部作品是根据李白《望庐山瀑布》、杜甫《望岳》、李清照《一剪梅》和苏轼《水调歌头》四首经典诗词而作的《唐宋组曲》。龚天鹏介绍说,这四首堪称家喻户晓的诗词,分别对应着中国诗词流派中的浪漫主义、现实主义、婉约派和豪放派,这些迥异的艺术风格为其创作提供了无穷灵感,极大丰富了作品的情感层次和表现力。另一首钢琴协奏曲《夜半钟声》则是龚天鹏从一次偶然夜宿苏州陆巷村的真实经历出发, 对《枫桥夜泊》的一种个人解读,音乐在大起大落与大开大合之后,最终结束在涅槃式的宁静之中,这里的“夜半钟声”成为了自然生死和永恒精神的一种象征。

下半场的《国画交响曲》的创作灵感分别来自于我国十大传世名画中的《洛神赋图》《韩熙载夜宴图》《千里江山图》和《清明上河图》,这些作品既横向兼顾了人物、山水和风俗等不同题材,又纵贯了三国、南唐、北宋等不同历史朝代,以全景式的写作手法展现中华文化的源远流长和博大精深。值得一提的事,作者在第四乐章“清明上河图”中首次采用了多媒体音频与现场演奏相结合的手法,用以象征古今之间以及传统与创新之间的关系。

龚天鹏认为,音乐性也是诗词和绘画的重要审美特质之一,三者同源而生,在流变和发展中一直相辅相成。“这些诗词名画不但具有强烈的音乐性、故事性和交响性,更包含了这些伟大作者的个人经历与内心世界。若能谱成国际互通的交响语言,既可以帮助听众更感性而立体地理解原作的思想意境,又可以借助古代文艺家的家国情怀与民族气节来鼓舞今人。”

在传统文化中突破创作瓶颈

龚天鹏要基于传统文化来创作的想法,由来已久。

2013年,为了将中国原创提升到世界经典同等重要的地位,上海爱乐乐团设立了全职驻团作曲岗位,并找到了当时年仅22岁、仍在美国茱莉亚音乐学院作曲系读书的龚天鹏。尽管尚未毕业,后者在业界已经小有名气,曾连续八年获美国作曲家协会古尔德青年作曲家奖,并成为茱莉亚校史上唯一一位在上学期间其出版的所有作品就全部被学院图书馆收藏的作曲家。时任乐团团长吴孝明告诉媒体:“我们看重的,不是他的现在,而是他的未来。”

毕业归国后,龚天鹏开始探索“真正属于这个时代、这个民族,属于龚天鹏个人的成熟语言和独特风格”。“随着各国之间相互关注度的不断提高,文艺作品尤其是无需翻译的文艺作品在促进相互了解方面的作用是不可替代的。”他认为,古典音乐正好能扮演好这个角色, “古典音乐是一座源于西方但属于世界的精神殿堂,既可以超越种族而讴歌人性,又能被各国创作者撒上自己民族的‘调味料’用来相互‘品尝’。”

10年间,龚天鹏创作了不少重磅作品,从展现中华文明悠久历史的钢琴协奏曲《中华史记》,到重述中华创世神话的清唱剧《炎黄曲》,再到描写国粹之美的交响曲《京剧幻想》……这些作品,让他毫无意外地成为作曲界一颗冉冉升起的作曲新星,但他一直希望能有更深入的作品。“回国创作的10年中,自己面临过的最大瓶颈,就是结构和民族性。”他坦率地告诉记者。

在这一次“诗情画意”的创作中,龚天鹏也从中国古圣先贤的身上,看见了中华优秀文化中蕴含的思想观念、人文精神和道德规范对当代艺术创作的深刻影响。一句“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”,既是当年诗圣杜甫的自我鞭策,也成为了此后一千多年来中国文人所共同追求的创作境界。在创作过程中,龚天鹏发现杜甫的律诗纯正自然、细密厚重,大多都经过了反复锤炼打磨,不仅在意境表达上多有独创,在韵律、诗体、句式上也格外讲究,这种一丝不苟的创作态度,深深触动了龚天鹏的内心,怎样去表达诗人对艺术的这种极致追求,成为了他创作中的另一个核心命题。

这些年一直在“结构”上寻求突破的龚天鹏,未曾想到北宋画家张择端的这幅《清明上河图》会给他带来一次不同以往的艺术启发。当他走近画中形形色色的行人、牲畜、车船、建筑,发现这幅画的魅力正在于“结构”的严谨和巧妙,繁而不乱,长而不冗。主体突出,首尾呼应,全卷浑然一体。龚天鹏也将此艺术特点化用在了《国画交响曲》的创作之中。

“一千多年前,正是这些文豪、大师们的精雕细琢、久久为功,才为后世留下了如此之多举世闻名的艺术瑰宝。今天无疑是一个最好的时代,我们能够站在前人的肩膀去看世界,我们理应坚定文化自信,增强做中国人的自信心和自豪感,为这个时代留下更多的高峰之作、传世之作。”龚天鹏说,作为作曲家,自己有一个追求的终极理想,“让世界因为爱上一部作品而爱上一个民族,是一个艺术家能为自己的文明所做的最大贡献。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐