拍剪视频、为微团课配音……视觉学院的这支红色研学实践团很燃

青年报·青春上海记者 范彦萍

7月底,在上海视觉艺术学院学生处、校团委、新媒体艺术学院、马克思主义学院的共同支持下,一支由10名师生组成的红色研学实践团集结出发,在贵州度过了难忘的5天之行。了解了当地的风土人情,参观了红色场馆,惊叹乡村的快速振兴,这些只是开始。10名师生既是参观者,又是导演,记录者。他们的目的是出品微团课,传播更多的红色见闻。

“我们的视频制作已经进入倒计时了,预计8月上旬就能出炉。”刚刚参加了“大黔视界”红色研学实践团的上海视觉艺术学院2020级艺术与科技专业学生、新媒体艺术学院分团委副书记柴云昕今天告诉记者。

感受乡土人情,体验豆染等手作

助力非遗传承,宣传反诈微电影

红色研学实践团第一天的行程是前往花溪区青岩镇龙井村(锦绣计划)贵州织黔货非遗文创体验馆进行非遗手作体验:传统印染团扇和竹制帆布包。

柴云昕告诉记者,所谓豆染就是用黄豆作为防染剂的染制工艺,是中国传统印染技艺中的一种,需要借助镂空的图案模板,用黄豆面为主要原料制成防染剂,涂在布料上进行染制,具有极高的环保价值。相比于蜡染、枫香染、扎染等印染技艺,豆染曾经主要流传在侗族、水族和穿青人地区,现在很多地区已经濒临失传,只有极少数人还熟悉制作流程。

在贵州织黔货非遗文创体验馆,师生们还邂逅了贵州工艺美术大师张婷婷。通过对她进行访谈,大家得知原来对方多年来一直坚持100%原创设计,打造原创民族品牌,将非遗工艺、民族文化、地域文化与创新技艺融合。从2020年开始,张婷婷参与了三届贵州师范大学与越南太原大学合作的“汉语桥”线上组团项目,指导了百名外国学生学习贵州少数民族传统的刺绣印染技艺。与村集体合作,将工坊升级为研学基地,开展团建、研学体验等服务项目,按照旅游产品市场订单的需求,给周边的妇女做技能培训,针对性地指导绣娘们学习新的技法,四年多来带动500多位妇女靠手中针线增加收入。

非遗传人张婷婷

带队老师之一的上海视觉艺术学院新媒体艺术学院分团委书记孙晓婷表示,接下来,实践团的成员将利用数字化技术高效和便捷地帮助这位非遗传人传播传统文化,使其重焕活力。

10名师生中有个同学正好是贵州当地人。在这个同学的牵线下,大家前往黔南州龙里县湾滩河镇果里村进行深入研学交流。“记得当时爬了很久的山,才看到洞葬的习俗,这些平时在城市里看不到。而斗牛也是当地村民的娱乐活动之一。”柴云昕回忆说,大家在看到悲壮而神秘的洞葬习俗和野性又欢乐的斗牛文化后才真切地感受到几千年的历史积淀。一静一动、一悲一喜,洞葬习俗生死一步之遥的唏嘘和斗牛文化奔涌的生命力相互交融,向世人展示了苗族厚重历史的传与承。

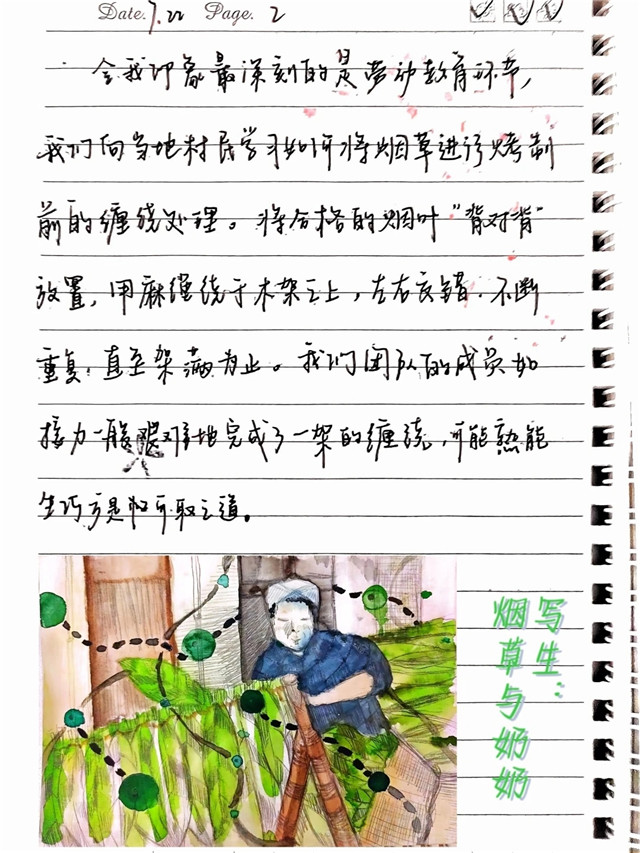

之后,实践团又对乡村振兴驻村干部烤烟支部村支书兼主任吴倍国进行访谈,深入了解乡村发展状况,当地就业环境、生活变化等,挖掘果里村内脱贫攻的故事。

与此同时,实践团在果里村宣讲资助育人政策,希望打造传承红色基因的“扶贫、扶志、扶智”资助育人新路径,更加全面地帮助贫困学生圆梦。“我们还向村支书播放我们学生原创的系列反诈微电影,希望增强居民的反诈意识。”柴云昕回忆说。

追忆峥嵘岁月,寻访红色场馆

拍摄主题团课,共建地校合作

此次红色研学实践团的足迹遍布了多处红色场馆和遗址。在中共贵州省工委遗址,实践团通过历史的回声,谛听时代的脉搏,实践团录制《中共贵州省工委的红色往事》第一堂主题微团课,并于馆内举行红色故事选编阅读分享会,畅谈自己的读书心得。

在息烽集中营革命历史纪念馆,实践团成员们录制了《聆听息烽集中营革命先辈的故事,感受信仰的力量》第二堂主题微团课。

巧合的是,视觉学院的这支实践团与西南大学“研学万里建新功”暑期社会实践团在纪念馆内相遇,双方成员就如何结合各自专业优势为乡村振兴注入更多活力进行探讨。

观赏红色影片、开展“红色记忆碎片”党团知识游戏……之后,实践团又走进贵州省黔西市红色大关陈列馆和盐运文化陈列馆,感受伟大的长征精神,并在那里实践团录制了第三堂主题微团课《在重温红色历史中擦亮初心——走进黔西市大关镇》。

红色大关陈列馆馆长张光鸥为队员们介绍了大关镇农文旅综合发展的情况以及红色历史。双方确定红色微课进校园合作模式,达成签约合作事项。

回到上海后,实践团的队员们有些忙。柴云昕介绍说,8名学生队员各有分工,其中有4人负责拍片剪片,2人负责制作VLOG,1人负责写日记推送,还有1名贵州籍队员是此次行程的向导。“目前,实践团已完成五段实践日更Vlog、五篇实践日更推送、一次主题团日活动、五次集中理论学习,打算再制作3堂微团课视频、1个讲述资助育人的视频和1个社会实践的视频。除了深入乡村的队员外,留守在学校的同学也加入了幕后制作团队,比如动画系同学帮忙绘制红色地图、设计红色系列IP,播音系的同学帮忙配音等。我们打算8月6日出炉初版,预计8月上旬会正式出品。”

孙晓婷表示,未来,实践团将积极传播贵州文化,讲好贵州故事,凝练贵州符号,展现新时代的贵州形象。后续更将不断推出更多反映贵州时代特征的优秀作品,为贵州打造一张靓丽的文化名片。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐