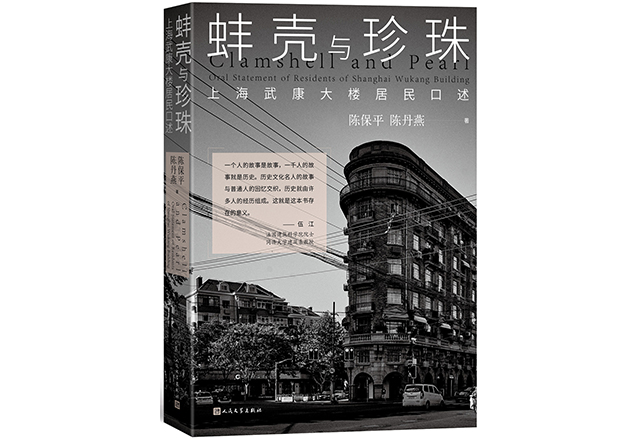

荐读|大家来写历史,留下城市文脉——《蚌壳与珍珠:上海武康大楼居民口述》后记

□陈保平

2016年人代会上,我提交了一份书面报告《关于在上海历史风貌保护区收集街区居民口述史的建议》,十余名代表联署。这份报告得到了政府有关方面的重视,市文物局书面答复表示:这个建议“有很强的针对性和操作性,风貌保护区中居民口述史的收集与整理,对城市记忆的保存、城市文脉的挖掘和传承,有着非常重要的意义”。

城市文脉为“城市更新”的底气所在

重要意义在哪里?我想是由上海这座城市的特殊地位决定的。上海是座既有中国特色又具有多元化元素的大都市,历史虽然不算悠久,但却是中国工商文明的发源地,经历了近代中国沧海桑田的重要变化。这些年来,上海汲取大开发初期的经验教训,在保护城市文脉方面做了大量工作,努力卓有成效。如市政府分别于2003年、2005年批准并公布了44片历史文化风貌区,总面积约41平方公里,其中,中心城区12片,郊区及浦东新区32片;2007年,又公布了中心城区风貌保护区内144条风貌保护道路,并对其中被列为一类保护的64条道路进行原状整体保护。这为城市历史留住了宝贵记忆,让我们还有回到故乡、留住乡愁的感觉。但这些毕竟还是凝固、静态的历史,作为城市的文脉,它仍然缺少丰满的血肉和涌动的灵魂。所以,在这些街区深入挖掘作为历史见证人的居民的记忆和陈述,为城市历史和城市发展留下最鲜活的资料,就变得不可或缺。

在讨论和审议上海2035年城市总体规划的过程中,我们也注意到有专门的章节论述历史文化风貌保护的未来计划,并提出了“城市更新”的概念。在上海目前建设土地开发已进入零增长时代,“城市更新”如何避免单纯的土地再利用、简单的硬件改造、景观叠加、设计调整,而把城市物质环境改善的理念延伸到更广泛的社会、文化、经济复兴意义上来,应是题中应有之义。从这个意义上说,城市文脉已成为上海发展的重要依据和底气所在。同样作为国际大都市,伦敦在城市改造过程中,一直伴随对城市记忆的保护,并在大英图书馆特设街区个人口述史的阅览室,作为伦敦城市记忆的一部分。上海目前也到了为自己的城市留存丰富历史细节,从而凝聚城市精神力量的发展阶段。

文化底蕴常常就在老百姓的口述史里

我们常说“历史是人民写的”,即人民群众是创造历史的主体。但纵观上古以来的中国历史,什么人才有资格写历史呢?封建社会所谓“史官”,大都是皇权认可的有世袭身份的贵族,他们的历史观只能为帝王将相歌功颂德或为朝代更替寻找依据。在他们书写的历史里,人民群众是没有任何地位的。而那时的普通百姓就是庶民,不识文字,不会书写,他们只能通过人口相传、俚语歌谣、简单图像,表述他们的记忆和历史,或者在文学家笔下留下类似“绿林好汉”“焦大、刘姥姥”的非历史形象。今天,人民当家做主,既是历史的创造者和被书写者,也可成为历史的述说者和书写者。让普通人口述个人生命史,倡导大家来写历史,既可让历史变得亲切、可读、大众喜欢,也可使史料更加丰富、更加多元、更加严谨,通过考证排比,把我们的历史梳理得更加准确。从去年徐汇区湖南街道武康大楼居民口述史的案例可以看到,上海市民的历史意识是鲜明的,他们不仅有生动的、蕴藏在感情深处的个人记忆,许多有血有肉的故事、细节,都是你在大历史的文本中很难看到的;也有时代变迁的集体记忆,并且能以这种变迁的意识思维,去描述上海这座城市过去、现在和未来的互动关系,从而让你通过一家人、一栋楼、一个街区感悟到这座城市百年来的巨大变化,特别是改革开放以来人的活力的释放;同时也有些虽经岁月沉浮始终未变的传统,或者有一些曾经拥有正在流逝的美好,以及他们对这座城市最真切的期待。这些都是我们城市宝贵的财富,是我们分别表述的共同历史,应该珍惜,应该整理,应该保存。所谓深厚的文化底蕴在哪里?常常就在老百姓自己述说的历史里。

大家来写历史留下城市文脉

有时“取乎其下”,方能“得乎其上”,社区治理和社区文化建设是上海正在努力推动的一项重要工作。居民口述史的记录、整理、撰写有利于推动居民参与社区建设,加深对本社区的认识,产生共有的文化认同,培养爱社区的情怀。从湖南街道武康大楼居民口述史采集试点的实践来看,街道和居委会起着关键的组织协调和意识凝聚的作用。他们长期在社区工作,最能洞察民情,了解本社区的历史变迁、人口变化、风气习俗,通过与专业团队的合作,发动居民回忆和陈述私领域和公领域的历史,其实最能掌握社区文化精神,从而为建设社区新的文化,提升社区居民凝聚力打下一个厚实的基础。所以,正如市文物局给代表建议的书面答复所说:在风貌保护区进行街区居民口述史采集只是试点,通过一阶段的征集、整理和总结,建立本市居民口述史工作的流程、标准和规范,在全市范围内推广。

我们期待更多的历史工作者、媒体人员、地方文史工作人员能参与这项书写“大众历史”给大众“阅读和聆听”的工作,深耕社区文化的土壤,从细枝末节中为上海城市精神这棵大树输送养料,也为文艺创作的繁荣提供生动的素材。推进城市文化软实力建设,朝着国际文化大都市目标努力,眼睛不能只盯着“高大上”,有时候要“取乎其下”,方能“得乎其上”。

《蚌壳与珍珠:上海武康大楼居民口述》,陈保平、陈丹燕著,人民文学出版社2023年4月出版。

陈保平:著名媒体人和出版人,著有散文随笔集《文人心意》《读读书 看看片 聊聊天》《精神故乡》《名家访谈:中国七问》等,曾获上海长江韬奋奖。陈丹燕:作家,电影导演,著有长篇小说《白雪公主的简历》、专题散文集《告别》等,曾获上海图书奖一等奖、奥地利国家文学奖金奖、联合国科教文组织文学金奖等。

陈保平

来源:青年报

- 相关推荐