上海首家生境博物馆如何建?这场设计工作坊听取居民声音

青年报·青春上海记者 周胜洁/文、图

8月15日将迎来首个全国生态日,在长宁区,各街镇建成的生境花园成了生态惠民的创新举措。新泾镇绿八居民区里有一座上海“网红花园”——乐颐生境花园,2022年从全球七大洲26个国家的258个申报案例中脱颖而出,成功入选联合国“生物多样性100+全球典型案例”名单。而一座设于绿八居民区宁聚里(Xin邻驿家)四楼的生境博物馆已经完成基础建设,预计9月进行内装,设计方案已经形成。

上海首家生境博物馆会有哪些特色?居民又有哪些想法?全国生态日前夕,一场“我们的生境博物馆”社区共创设计工作坊在绿八居民区召开。生境博物馆设计师面对来自乐颐生境花园志愿者、楼组长代表、社区专家团队、青年居民,介绍了生境博物馆的设计方案。

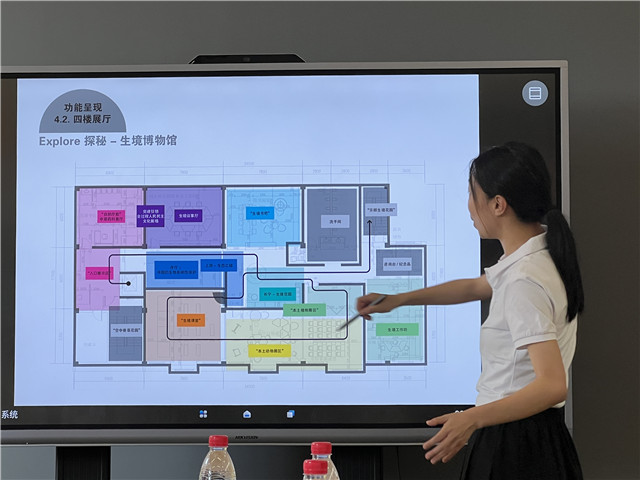

生境博物馆面积约600平方米,由序厅、外展厅、内展厅、生境课堂、生境书吧等组成,通过展览、生境课堂等学术交流、生态科普等公众活动以及文创产品,着力打造成产学研基地、创意文化孵化器以及交流合作促进中心。

生境博物馆的序厅主要体现中国的生物多样性保护,有互动显示屏播放生物多样性的视频。往里走设有墙面互动装置,通过按压互动了解“上海:生态之城”,这个区域未来会和上海自然博物馆联动,设立临展。走到“长宁:生境花园”区域,可以看到长宁生境花园的网络图,其中五个方格展柜是留给新泾镇的五个生境花园,未来可以和居民一起创设生境模型。生境书吧里可以看书,也可以开展活动。

内展厅围绕“生命之网”,入口花草地设有植入芯片的放大镜装置,将放大镜靠近植物就能听见解说。游戏互动墙则可以自由编织生命之网。室内的植物区域运用的是仿真植物,配有植物介绍。

来到生境剧场,有一面墙将呈现与昆虫有关的内容,居民可以参与一起制作蝴蝶标本,了解蝴蝶变态过程。剧场可以组织孩子进行活动,演绎生境小话剧。博物馆里还设有生态缸、标本缸等进行科普展示。

== 居民关注 ==

如何让博物馆展览“活”起来?

社区居民陈云霜退休前是上海动物园鸟类专家,听了生境博物馆一系列设计后,她觉得科普性很强,不过要让展馆“活”起来,就需要有专业的讲解员,“社区里都是老人、孩子,来参观生境博物馆需要有人带领,专业的科普讲解员必不可少,或者增设电子讲解设备,有了讲解,展馆里的知识才能活起来。”

陈老师还提到,要让博物馆有持续性,展览需要有变化,“比如展板可以设计成翻转式的,同一内容从不同角度讲解,引起观众好奇心。后续跟进科研,博物馆如何和生境花园联动,和学校、科研单位联手。研究、展示方式要不停变化,才能吸引更多的人。”

展示方式如何“活”起来?陈老师提到了设计中的蝴蝶标本墙,她建议可以用亚克力缸展示活的蝴蝶生长周期,“大家一起来观察蝴蝶从幼虫、蛹到成虫的过程,印象会更深刻。”

对此,组织此次工作坊的绿八居民区党总支书记刘观锡表示,博物馆设计中也运用到各种装置互动、临展等,就是为让展览“活”起来。讲解员的培养可以和居民区共建的几所学校联手,培养一批小小讲解员,让更多人参与其中。

如何吸引青少年持续来博物馆?

现场走访时,青年居民小顾专门拿着手机拍摄的博物馆平面设计图,实时与现场场地比对。小顾大学学的是环境艺术设计,她从展示和内容两方面提了自己的想法。从设计方面来讲,她觉得序厅的内容政策展示的文字过多,运用的灰色和蓝色感觉更适合科技类,和自然有点距离,“我建议色彩可以更活泼些,能感受到生境博物馆的生命力。”

小顾也注意到,博物馆设计了翻板、触控屏等增加互动性,这是一个面向青少年的场馆,她觉得还可以设置最佳打卡点进行拍照推荐,增加敲章等互动环节。另一位居民也提出,印章可以根据季节不同进行更换,或者设置任务换取敲章,“如到了秋天,可以让孩子们去收集落叶,收集到三种不同落叶,换一枚落叶章。”

这些具体又可行的建议都被刘观锡记录在笔记本上,他表示,生境花园有打卡护照,如何和生境博物馆联动,定期更换印象的确需要考虑。

两位乐颐生境花园志愿者提到,博物馆建成后,更需要考虑后续管理工作。“比如生态缸里若养鱼,换水、充氧、喂食等都需要人手,要建立管理队伍。”刘观锡说,这方面也已考虑,开馆后会常设管理员,也会配上志愿者队伍。

青年报·青春上海记者 周胜洁/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐