这些与人民军队创建相关的革命文物走出一大馆藏库房,近距离与观众见面

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 李蕙兰/文、图

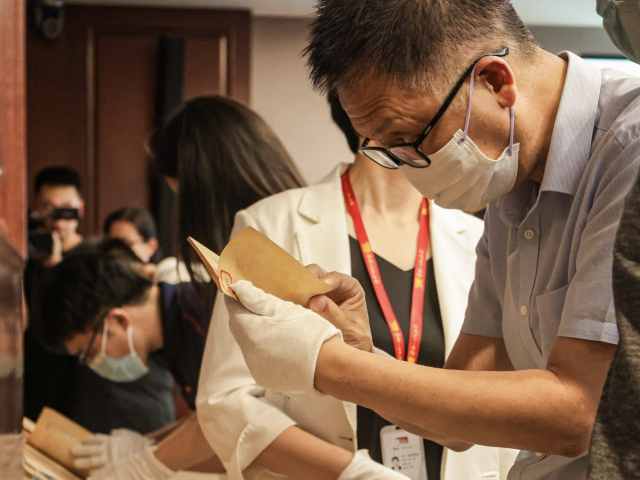

中共一大纪念馆初心教室内,上海市中共党史学会副会长徐光寿戴上白手套,小心捧起面前1926年版的《政治学概论》单行本。尽管书中内容已烂熟于心,但近百年前的单行本他却是头一次见:“馆藏文物走出库房,近距离与观众见面,机会难得。”同样的,上海社会科学院历史研究所研究员马军戴着手套小心翼翼地拿起大刀时,内心激动又感慨。

中共一大纪念馆拥有丰富的馆藏红色资源,为了让更多革命文物走出库房与观众见面,进一步加强对文物的研究阐释,21日首次推出“格物弘源——中共一大纪念馆文物藏品鉴研会”,邀请党史、文博领域专家学者、革命场馆业内人士、红色藏家以及社会观众对馆藏文物进行品鉴、讨论、研究,深化拓展革命文物合理利用,不断挖掘革命文物精神内涵,为人民群众提供更丰厚的历史文化滋养。

◆ 触摸历史,回忆藏品故事 ◆

96年前,南昌城头的枪响,让中国人民从此有了自己的革命武装。这枪响唤醒沉睡的山河、映红黎明的曙光,让信仰分蘖出血性的诗行。今年是中国人民解放军建军96周年,在这个8月,“格物弘源——中共一大纪念馆文物藏品鉴研会”首次推出,聚焦“人民军队创建相关”主题。

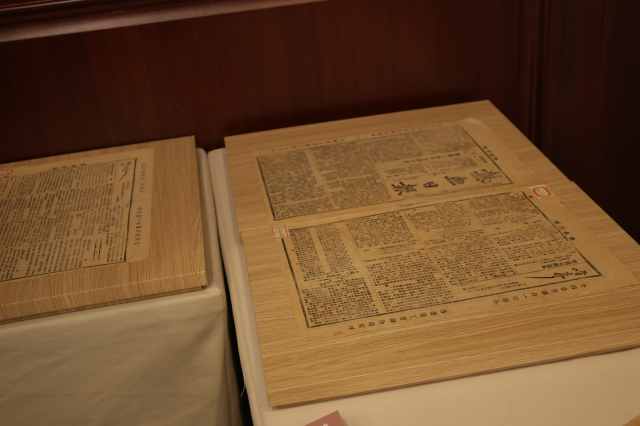

“格物”意为推究事物的原理,出自《礼记·大学》“致知在格物,格物而后致知”。2014年5月4日,习近平总书记在和北京大学师生座谈的时候讲到,中国古代历来讲格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。“弘源”,即为弘扬伟大建党精神,中国共产党的精神之源。“格物弘源”第一期活动围绕人民军队创建相关主题进行,鉴研会现场不仅有文件、报刊、理论研究集等纸质原版藏品,还有着大刀、毯子等历史物件。

“因为年轻时吃过苦,也得到共产党的帮扶,作为南昌起义军的后代,今年我77岁了,我理应把这样的精神传递给后代,让更多人知道人民军队是党的百年历史重要推动者。”在中共一大纪念馆初心教室里,参加南昌起义的舒国藩外孙高非凡自带了一本人物志、一封手写文件和几张中共革命者的照片,他正站在《为“八一”纪念告江苏工友》原文藏品前,热情地向记者介绍南昌起义时的场景。

“上世纪50年代,我们研究所有幸采访了当年参与过工人运动的参与者王若枯同志,现在我第一次触碰到事件中所使用过的那把大刀,我切实感受到沉重的历史分量。”上海社会科学院历史研究所研究员马军戴着专用手套,小心翼翼地拿起那把大刀,抚摸着大刀上的缺口。

这是三次武装起义时期工会缴获敌人的大刀,后成为了纠察队员的武器。1927年3月21日,上海工人第三次武装起义时,邮务工人纠察队参加攻打警察所和火车站,这是战斗中使用的武器之一,由时任邮务工人纠察队军需长王若枯同志秘密保存。“四一二”反革命政变后,王若枯冒着风险把武器藏在家中。1932年“一二八”事变,王若枯带着武器搬家,先后把武器藏在隔墙、烟囱内,直至上海解放后捐献给中共一大纪念馆。马军感慨道:“回看当年的采访稿件,历史画面感跃然纸上。一所一馆联动,这本身也是一种历史的碰撞。”

◆ 翻阅经典,汲取研究价值 ◆

上海市中共党史学会副会长徐光寿教授也向记者讲述了建党初期的一些重要理论著作,包括了现场三本1926-1927年由恽代英编讲《政治学概论》《国民革命》《中国民族革命运动史》。“对于早期党史研究来说,这些都是非常珍贵的书籍。”徐光寿在这片展区看了很久,因为平时很少有机会能够亲自打开这些原版著作,面对这些前人们凝练的文字表述,他不禁停下脚步,“很早就重视理论研究,是我们党鲜明的特色。”

“《政治学概论》原为上海大学的讲义。第一版的出版地,就在上海书店。它是中国共产党设立的第一家出版机构,在党史上有着重要地位。”此外,《向导》周报是中国共产党的第一份中央机关报,《热血日报》是中国共产党创建的第一份日报。“这些‘第一’都发生在上海——上海不愧是党的诞生地、初心始发地、伟大建党精神孕育地。”“在初心教室谈初心,我们党史研究最重要的初心,就是为人民谋幸福,为民族谋幸福。”来自杨浦区委宣传部的唐双捷如是说道。

多位专家都提及,要多挖掘文物史料,把文物的故事讲透讲好,让文物史料成为活教材。据介绍,“格物弘源——中共一大纪念馆文物藏品鉴研会”将持续推出。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 李蕙兰/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐