让科研再无顾虑,这个青年峰会热议“开放生态”

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图

始终关注青年的浦江论坛今年再度寻找青年的声音。2023浦江创新论坛科技创新青年峰会现场,10位优秀青年科研工作者入选2023年度“寻找青年的声音”。在参与峰会的这些青年人看来,一如今年论坛主题,“开放”的生态正在赋予青年“创新”更多力量。

== 开放科学也要安全可信 ==

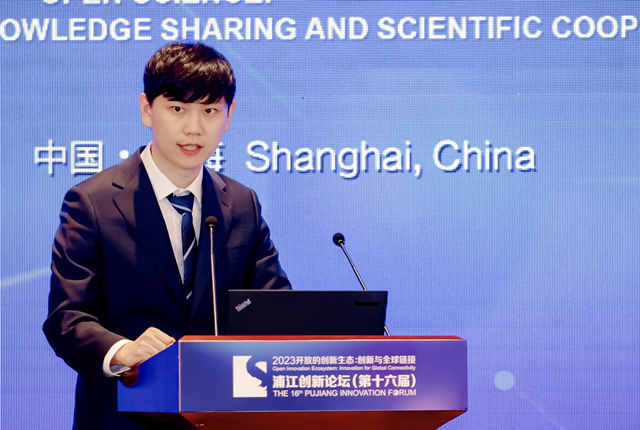

孙博文

蚂蚁集团AI工程基础设施总监孙博文入围今年“寻找青年的声音”,他说自己的主要研究方向是“可信AI”。“进入2023年,我们也看到AIGC(生成式人工智能)以ChatGPT为代表,进入了公众视野,并且赢得了广泛的关注,在文学、艺术、医疗、教育等诸多领域都取得了这方面的应用。这些人工智能类的输出如何做到安全、可信的对外开放,也是我目前主要研究的方向之一。”

新的AI时代让知识共享有了很大变化。孙博文说,小时候有一套《百科全书》就觉得自己很厉害了,做研究都要去图书馆查资料来搜索到自己想要的知识。“弊端是查阅过程比较慢,知识的共享路程比较狭窄,好处是很大程度上确保了知识的可信与安全。”

随着互联网时代的发展,搜索引擎技术横空出世,入门门槛相对下降,搜索引擎以较低的成本带来了丰富的知识,给知识共享带来了很大的便利。再往后,来到大模型的时代,AI行为模式更复杂,也见证了人机博弈时代的开启。近些年来,AI更是呈现出“智慧的曙光”,能够自然的对话,甚至一本正经地胡说八道。

“新的技术变革非常快,全球有170多款大模型在这里,能看到各国的各行各业都投入了很大的成本和精力在推动这个领域的发展。从AI的从业人员角度看这个问题,不光希望它‘狂飙’,也希望有警示的作用给到我们。”孙博文说,如何构成安全的范式,让AI产生的内容和生成式学习下面的知识做到安全、可控、可靠,十分重要。

孙博文和团队就在应对这些风险领域做着相关的研究和实践,集中在训练可控、推理可控、安全可控。“实践中为了让大模型的交互更安全,我们落地了三项核心技术,从围栏、极速、情景防御三个方面,使得大模型生成的风险是可控、安全的。”他介绍说,还会有一些针对生成式学习范式下面的可控和可靠性检测的问题,团队也有一套三步走的方案:事前的检测、事中对抗训练、事后的对抗样本的还原,以期让整个模型的生成是可靠、可检测的。

开放是未来的趋势。孙博文表示,希望通过自己的研究,鼓励优质的分享和开放,让人们在更便捷获取知识的同时,也做好开放信息的“基底”。“一方面我们不想扼杀一些有想象力的创作,另外也想提供水印的技术提示大家这个东西是生成的,以免它被误用。”孙博文表示,希望知识的共享和开放是安全可信的,也希望通用人工智能这个领域智慧的涌现是向善的。

== 开放生态让科研更无顾虑 ==

俞可权

同济大学土木工程学院院长助理俞可权与浦江论坛的渊源,可以追溯到2019—2010年。“那个时候我还在读研究生,是作为一个学生工作者来参与的。今天自己有幸能够被青年峰会所邀请,我觉得非常开心,我感觉这也是科学的另外一种开放形式。”

今年的青年峰会主题讨论的是开放科学。在他看来,开放科学包含了很多方法,开源期刊、开源数据等等。“顾名思义它是一种开放的状态,对我们青年研究人员意味着什么呢?” 俞可权说,他个人的求学,从博士到博士后就是辗转国内外各地,地点的变化不会对科研状态产生变化,“这是因为我们处在一个开放的时代,我们研究所需要的要素在各个地方都是差不多的,唯一的不同在于我们用普通话交流还是用英语交流。”

他表示,开放科学可以让个人的成长、发展和贡献得益于各个领域来吸收营养,并且释放能量,取之于社会用之于社会。而这一切也取决于世界的开放与交流。

“开放科学确实有利于把整个行业的蛋糕做大,因为开放了,大家获取信息的渠道越来越多。尤其是在我们传统的行业领域里,通过开放科学获取常规的知识是很方便的,能够提供整个社会对我们或者对某一样新鲜事物的认知度。当做的人越来越多,整个行业关注也会越来越多,从事的人越来越多,蛋糕才能越做越大。”俞可权说道。

刘颖

2013年年仅29岁就成为北京大学最年轻博导的青年科学家、北大未来技术学院副院长刘颖对开放的一个认知是,当更多的社会资源加入进来,投入到对基础科研、前沿科技的扶持,科研人员更有底气去开展一些研究。

“其实我真正开始研究衰老,是在今年年初获得项目资助后才有勇气做这个研究。”她表示,作为首届“科学探索奖”获得者,她用这个个人奖的奖金付了房子的首付。刘颖坦言:“因为做科研确实工资收入没有别的一些行业那么高,我觉得它是可以让我们沉得下心来做研究,不用太担心自己的生活状况和水平。”

去年,她成为了首批腾讯“新基石研究员”,获得了500万元的五年资助。“这对于我的科研是关键的一步,持续五年每年500万元的经费投入,可以让我大胆地做真正想做而过去没有做过的科研。”她透露,今年年初拿到经费后,她开始做衰老相关的研究,从小小的线虫发展到了做小鼠。“小鼠投入的成本大很多,但至少不会让我担心经费的使用。”

刘颖表示,会有更多开放的环境,带给科研人员更大的勇气,敢于无所顾虑地去开展更多探索性的研究。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐