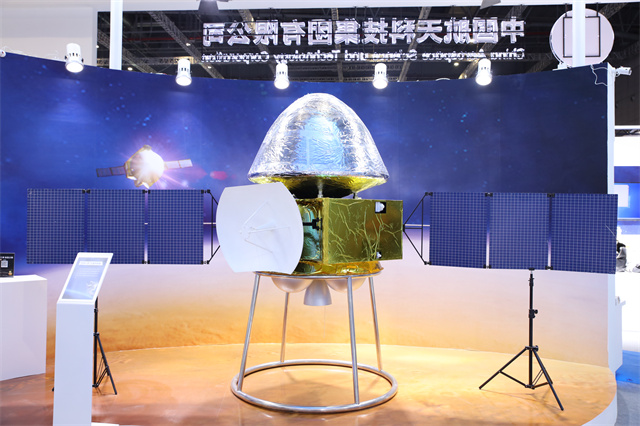

“天问一号”火星环绕器、会降解的心脏支架……工博会CIIF大奖揭晓

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 吴恺/图、视频

9月19日,第二十三届工博会在上海开幕。来自全球30个国家和地区的2800多家企业参展,涵盖了从基础材料、基础零部件(元器件),到整机装备、整体解决方案的全产业链。在开幕式上,本届工博会CIIF大奖正式揭晓。据大会组委会介绍,共有559件展品参加本届工博会CIIF大奖评选,参评作品数量之多创历史新高。

而在距离地球3.77亿公里的太空,“天问一号”火星探测器正带着中国航天技术遨游宇宙。 当天,火星环绕器荣获CIIF特别大奖。它是我国首个行星际飞行平台,首次实现行星际飞行、首次实现地外行星捕获、首次实现四亿公里距离的测控通信、首次获取第一手的火星探测数据。

从浩瀚无垠的宇宙,到鲜活跳动的血管,在工博会上,我们看到了中国航天器由地月系向行星际的跨越式发展,也见证了更多中国科技领跑世界背后的故事。

攻坚克难,名副其实的“太空多面手”

在5.2馆,有一样展品在开馆前就备受瞩目,它就是我国首次自主火星探测任务“天问一号”探测器的模型。中国首次自主火星探测任务“天问一号”火星探测器由环绕器和着陆巡视器组成,本次参展的“天问一号”火星环绕器展品是探测器的主要组成部分。

“它的承载能力大于5吨,满足火星探测5个飞行阶段和11种飞行模式的设备布局及使用需求。”火星环绕器总体副主任设计师杜洋告诉青年报·青春上海记者,它配置了太阳翼、定向天线、3000N发动机等大部件。

在天问一号火星探测任务中,火星环绕器分饰了飞行器、通信器和探测器三个角色。

从发射入轨至着陆火星,火星环绕器扮演飞行器的角色,携带着陆巡视器,完成了地火转移、火星制动捕获、环火轨道调整、停泊飞行探测等任务;进入中继轨道后,火星环绕器扮演通信器角色,完成火星车火面巡视中继通信;进入遥感使命轨道后,火星环绕器转入探测器角色,通过携带的高分辨率相机、中分辨率相机等有效载荷对火星开展全球遥感科学探测。

如何在缺乏一手火星探测数据的前提下做足准备?据了解,航天科技集团上海航天技术研究院上海卫星工程研究所承担了火星环绕器的总体工作,在任务攻关与研制期间,联合国内优势单位,攻克了大承载轻质量复杂构型、火星制动捕获、长期自主管理、光学自主导航、深空高速测控数传通信、多码率自适应中继等关键难点。

研发团队通过环绕器的工程研制与在轨实践,打造了深空探测通用环绕平台,攻克并掌握了行星环绕探测典型的关键技术,形成了以测控能力、轨控能力、自主管理能力、环境适应能力为代表的研制能力。

过关斩将,奔赴一场202天后的约会

在地球上,想要到达一个目的地可以简单分为三步:乘坐交通工具,沿着导航路径行驶,最终精准刹车到达目的地。火星探测大体也是如此。

首先,火星环绕器需要借助火箭推力飞出地球大气、摆脱地球引力;随后,沿着既定的轨道持续飞行;最终,抵近火星、安稳制动捕获。二者最大的区别在于,地球与火星之间的距离动辄以“亿公里”为单位。

自2020年7月23日发射开始,火星环绕器正式踏上了“奔火”征途,完成深空机动、四次轨道修正,走过约4.75亿公里的路程。2021年2月10日19时52分,“天问一号”环绕器按照预设程序开始实施火星制动捕获,3000N主发动机点火15分钟,20时07分左右成功进入环绕火星轨道,一路上过关斩将,完成了这场202天后的约会,成为中国第一颗人造火星卫星。

“如今,它距离地球大概3.77亿公里。现在依然在持续运行获取数据。” 杜洋说。目前,火星环绕器已圆满完成各项工程任务,获取了大量我国一手的科学数据和工程数据,为我国行星探测工程积累了宝贵的经验。

创新突破,打造会“消失”的心脏支架

与本体“远在天边”的火星环绕器不同,Xinsorb生物可吸收支架则是本次CIIF大奖中最小的获奖作品。而它与我们的距离,则近到超乎想象。

与传统的金属支架不同,一种全新的心脏支架正在造福更多冠心病患者。植入人体3-4个月后,病变血管结构基本固定不再需要支撑;植入1年后,支架开始逐步降解为水和二氧化碳;在2-4年内,支架被人体自然代谢吸收,使血管的结构和功能恢复到自然状态,最终病变血管完全修复。

这是由复旦大学附属中山医院葛均波院士团队与山东华安生物科技有限公司潜心15年攻关推出的首款具有中国自主知识产权的雷帕霉素洗脱生物可吸收支架——Xinsorb。

“Xin”是心脏“心”的拼音,sorb是“吸收”的英文后缀。葛均波院士将其命名为“Xinsorb”,让人直观感受到了这一产品的最大特性——可被心脏吸收,也非常自豪的体现了该创新支架的中国元素。

Xinsorb生物可吸收支架采用完全可降解聚乳酸(PLLA)作为支架基体材料,在血管完成重构后为机体吸收代谢, 避免了金属支架永久残留体内带来的远期风险,解除了金属牢笼对血管舒张收缩功能的限制。

“植入人体后,它能在保持平稳的前提下被血管吸收、逐步降解,不会对患者造成金属支架植入后永久性的压力与束缚,同时,在早期可以提供余金属支架一致的支撑力。从长期来看,支架降解后血管无异物刺激引起炎症反应,血管的自然弹性也会得以恢复。”中山医院心内科主任医师、教育部心血管介入治疗技术与器械工程研究中心副主任沈雳形象地形容其为“会消失的支架”,“因为它完成了使命以后就悄悄地走了,不带走一片云彩”。

材料放在血管里面跟血管的生物相容性好不好?会不会降解太早血管也支撑不了?会不会造成过多毒性……一个全新的医疗器械,从创意提出到具体落实,必定要经历复杂的探索和多方的合作。

葛均波团队最初于2005年提出想法,在经历了材料筛选、验证等一系列尝试,先后在体外、小动物、大动物身上进行实验,再从短期结果到长期效果随访,历经8年时间,终于在2013年迎来第一例临床试验,这也是中国第一例国产生物可吸收支架植入病例。2021年团队曾对首例患者在术后8年随访,患者健康状态良好,其血管功能也已完全恢复,由于支架已逐步降解,患者也没有心理和生理负担。

在Xinsorb研发至今,接近20年的时间里,葛均波院士带领学生经历了几代人的努力,终于实现了“可吸收支架”这个最初的梦想。“20年前我还是学生,20年后,我已经是博士生导师了。”沈雳感慨道。

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐