荐读|创造性的生命——我所认识的赵鑫珊先生

□甘以雯

经常会有读者问我,赵鑫珊先生是学什么专业的?有人以为他是学哲学的,有人以为他是学德语的,有人以为他是学音乐的,有人以为他是学文学的,还有人以为他是学数学或物理的。

其实,他毕业于北京大学西语系,真正的专业是德国文学。可他涉猎广泛,对哲学、数学、物理和音乐等都进行过专门的研究,有着广泛而深厚的文化艺术造诣。在哲学领域,他写过《诗话自然哲学》《科学·艺术·哲学》;在数学物理方面,他写过《普朗克之魂》;在音响世界,他写过《贝多芬之魂》《莫扎特之魂》,其中许多见解和专业知识,就其深度和新度,都超出了许多专业研究人员。

我以为,除了他的天赋和勤奋外,主要得益于他富有创造性的学习方法。在辽宁西部牧羊时,为了不虚度时光,他每天早晨赶着羊群出发时都要带上书。短短的几年中,他坚持每天读10页书,学数学,学物理,学哲学,背唐诗,俯而读,仰而思,蓝天白云,碧树绿草,获取了开启知识宝藏的金钥匙,获取了人生智慧的启示,填充了焦渴的魂灵。

他从那时养成的撕书的习惯一直延续到今天。有时,为了说明某本书在社会上的影响,他会撕下一张弯弯曲曲的报纸寄给我;有时,为了证明某本书的印数和版次,他又会撕下某本书的版权页给我随信寄来……不过,谈到撕书,他很严肃地对我说:我只撕自己的书,从来不撕别人的书。无独有偶,一次我与余秋雨先生同机从北京到海南,朋友托我带给余先生两份报纸,他很快地浏览完,把需要的部分撕下来装进包里。

比起有些学者、作家,鑫珊先生的藏书并不是很多,但他需要从多方面摄取他所需要的知识。为创作《建筑是首哲理诗》,他先后用了半年时间泡在同济大学图书馆的外文书库,阅读国外大量最新的原版建筑图书和期刊。那些日子他日出夜归,日日静坐在外文书库读书,内心却像一团火,一边阅读、思考,一边写作,有时一天要在大学食堂吃三顿饭。那时,他家距同济大学步行只有15分钟的路程,每天往返的路上,也是他思维最活跃的时候,书架上那些有关建筑哲学、建筑美学和建筑史书刊的冲击波,还继续在他身上起作用,久久不会散去。

据他的妻子周玉明讲,那一段时间,他完全沉浸于创作的冲动中,创作的火花不断涌现,常常夜间睡上两三个小时就爬起来写作,有时自己一觉醒来,他已经写了两千多字了。一天早上,他非常高兴地和自己讲了半个多小时,说凡是看着比较舒服的建筑都是圆顶的,可能因为人的眼睛是圆的,所以看圆的东西特别舒服。由这个发现,他马上又写出了新的一章。他说过:“我确信,哲人洞见的原点常常不是来自书本上的概念,而是来自内心的独特体验,包括领悟和灵感一现。”

鑫珊先生主张站在书上读,鄙视趴在书下读,要以我用书,毋为书所绊。创作《建筑是首哲理诗》“宗教建筑”一章时,有一天他到同济大学去看资料,早上8点走的,告诉妻子晚上回来,到了书库,看到相关的资料比比皆是,几个月也看不完。这怎么行?他索性什么也没看回了家,到家才上午10点,开始苦苦思索从何入手写作这一章。他认为必须写他自己的认识、自己的感觉,然后再去阅读、去调阅有关的资料。宗教建筑是什么?他找到了自己的感觉,提出了自己的见解。于是提笔写下了这一章。

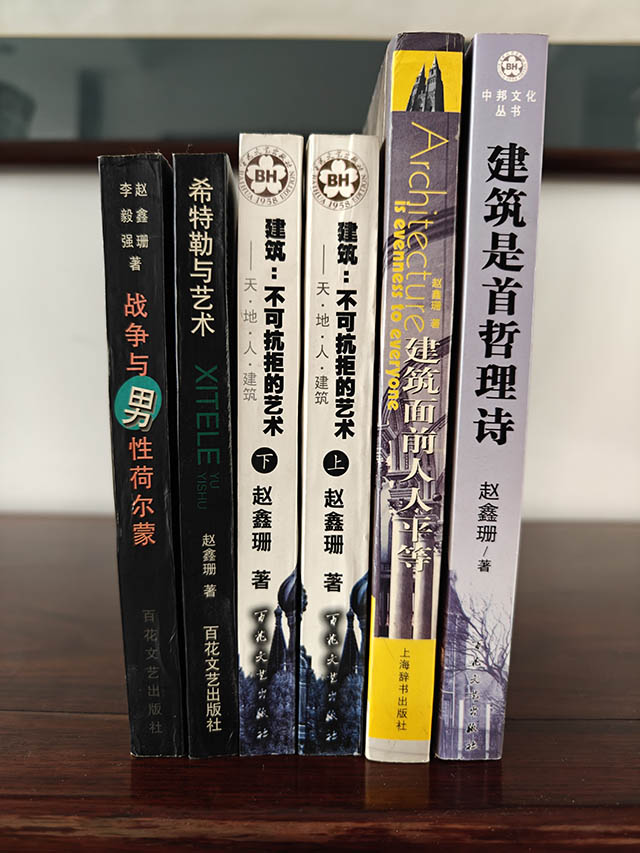

鑫珊先生俯而读、仰而思,不吃别人嚼过的馍,不落前人的窠臼,意在创造,立在创新,为社会创造了丰富的精神财富。迄今为止,他创作、出版了近70部著作——《贝多芬之魂》《莫扎特之魂》《普朗克之魂》《建筑是首哲理诗》《莱茵河的涛声》等,均为高层次、高品位的文化和艺术专著,已经成为许多追求新知识、新文化青年知识分子的必读书。

鑫珊先生写作,不是完完全全成为某个领域的专家而表述自己的学术观点,更重要的,他是为了表述自己内心的一团激情和惊叹,先有“临渊羡鱼”,然后才“退而结网”。

他内心的一团激情绝不是某些视野狭窄、寓于个人小圈子作家的多愁善感、无病呻吟,他的激情是充满阳刚正气的形而上困惑和忧虑所引发的,是对人生、对世界的激情。

比如,1993年初夏,鑫珊先生对德国作为期半年的学术访问。8月的一天,他在巴黎参观卢浮宫,排队时听到两个老人议论当年德军抢劫卢浮宫艺术珍品的情形,他被激怒了,下决心用笔来控诉、揭露希特勒破坏人类文明的罪行,于是开始系列地搜集资料,最后创作了《希特勒与艺术》。

在编辑这部书稿时,我注意到他包稿件的报纸大多是《上海译报》《上海广播电视报》,上面被他用粗粗的红色彩笔勾画了许多处,凡是勾画的地方全是与二战有关的内容。为纪念世界反法西斯战争胜利50周年,当时上海电视台正在播放纪录片《二战警示录》和《士兵日记》,这部片子上下全被他画了重重的红线,说明这是他必看的节目。其时间大约是1995年6月至8月间,这段时间他的情绪完全沉浸于二战,他生活的重心就是要用笔来表述对希特勒法西斯主义的愤懑。他一个人住在破房子里,一锅萝卜排骨汤他可以一连吃三天,有时吃下了隔夜的馊饭也不知道。

出于对战争、贫困和对人类终极命运的关注,他从脑科学、神经系统生理学和犯罪生理学的角度探讨了引发战争的生理原因,创作了《战争与男性荷尔蒙》。

出于对贝多芬“为世界痛苦”的深层理解,深刻展示贝多芬灵魂的状态和灵魂的处境,他创作了《贝多芬之魂》。

出于对莫扎特高贵、宁静而祥和的精神境界的神往,他出神入化地描摹了莫扎特精神的美、音乐的美,创作了《莫扎特之魂》。

出于对人类生存环境的担心和忧虑,他痛苦不堪地描述了深受工业污染的地球的惨况,创作了《地球在哭泣》。

他的《普朗克之魂》《科学·艺术·哲学》《诗话自然哲学》等等几乎所有的著作,都是力图构筑一个深沉的哲学王国,都是借助于数学诗、音响诗、建筑诗、自然哲理诗去追寻世界的本源、去追寻生命的意义。他这样认为:“人生也许本无意义,但为了生机勃勃地活下去,就必须找出一个至少是你自己认为是有意义的那个意义来。至于我,我一刻也不能生活在一个无意义的世界。”

1997年端午节,他正全力以赴地创作《建筑是首哲理诗》,别人想请他和妻子吃饭。在妻子百般动员下,他最后终于去了,而宴会进行到高潮时,他人却不见了。一个多小时后才回来,原来是到附近的城隍庙看老房子去了。整个宴会他是“身在曹营心在汉”,仍在思考、创作着他的书,在实现着他的那个人生“意义”。

在一切文化创造者的内心,都有一种形而上性质的忧虑和困惑,这是一种对世界对人生的根本的惆怅。鑫珊先生的内心就充满了这种根本的惆怅。他对一些全球性问题深感忧虑和不安,看电视、看报纸、与人交谈,他所最为关注的是生态环境、禁毒、战争和自然灾害。1996年的一天晚上,他突然打电话给我,说上海刚刚发生了一次小小的地震,天津有没有震感?我知道,他准是又在思考这方面的问题了。

他认为,21世纪是全人类共同面临全球性问题的世纪,对于做学问的人来说,有问题总是件大好事:小问题,造就小学者;大问题,造就大学者;全球性问题,造就世界性学者。他对自己施加压力,造成一种紧迫感、使命感,使自己成年累月地处在一种紧迫状态中,恒定地向一个目标挺进。

1993年8月,赵鑫珊在科隆附近的荷亨姆参加一个生日晚宴。晚上10点钟结束时,友人要开车送他回到他所居住的布拉次海姆村。赵鑫珊婉言谢绝了,他要徒步走回去,一个人“体验一下德国的天和地,星空和乡野四周静悄悄。”德国友人善意地劝告他,两地之间路途很远,估计要走两三个小时。鑫珊先生回答说,用两三个小时体验莱茵河地区深夜的天和地,是一件非常值得的事情。那天夜里,鑫珊先生足足步行了三个半小时,已经超出了德国友人的预期。因为他边走边看,走走停停,“时而仰头看繁星密布,时而站在一处不动,谛听大地的宁静呼吸。”

心理上时时有一种对世界、对人生的关注和忧虑,是一个人精神上高贵的标志,许多了解他的朋友称他是“精神贵族”,这个头衔对他来说很合适,在精神上,他永远向往着蓝天白云,昂然向上,清新脱俗,我想,这也是众多青年知识分子喜爱鑫珊先生著作的缘由。

在《建筑是首哲理诗》中,鑫珊先生一个观点很发人深思,即:人要有房屋,才能建立家庭;可有了房屋,有了家庭,人不一定就有家的感觉;只有有了家的感觉,人才是幸福的。在这里,房屋和家庭是物质前提,家是基于物质之上的精神感觉。这个新颖而有见地的观点,无疑地融进了他的人生感悟,体现了他的形上追求。

人的躯体,需要有个物质的屋;人的生存和发展,需要有个家庭。经历了坎坷和曲折,鑫珊先生终于有了能够容身的二室一厅,有了一个美满的家庭。可这一小套房是借住的,他们盼望着能有一套自己的居室。妻子的要求比较高,想拥有一套大一些的;鑫珊先生想买一套小一些的。倘若真正拥有自己现在住的这样一套四五十平方米的住房,他就很满足了。他们终于在浦东定下了一套宽敞的住房。

然而,心向高拔的鑫珊先生不仅仅满足于宽敞的房子、温馨的家庭,他还要一本接一本地出书,你看,《建筑是首哲理诗》刚刚印制完成,《文明的功过》又即将脱稿,而另一部大著已然在他胸中酝酿成熟……只有一本接一本地出书,他的灵才有所寄,他的魂才有所托;只有不断地出新、不停地创造,他才能真正地找到幸福的感觉,才有一个安稳的“心理屋”。在这方面,他永远呈现饥饿状态,永远吃不饱,更多的不是为了世俗的名和利,而是为了建立一个恒久的精神的家园。说到底,生生死死地为了世界观的满足。

赵鑫珊:1938-2020年。作家、哲学家、教授。原上海社科院欧亚研究所德国研究中心主任。出版过《贝多芬之魂》《莫扎特之魂》《莱茵河的涛声》《建筑是首哲理诗》《希特勒与艺术》《建筑,不可抗拒的艺术》《普朗克之魂》等近70部著作,其中《建筑是首哲理诗》获天津市优秀图书一等奖,《希特勒与艺术》获天津市优秀长销畅销书奖。

甘以雯:曾任《散文·海外版》执行主编,第四届、第五届鲁迅文学奖评委。散文《那双美丽的眼睛》收入《新中国70周年文学丛书散文卷》;《这是谢晋的胸襟》刊发于《光明日报》,为《新华文摘》《作家文摘》等报刊文摘转载,获第九届冰心散文奖。

甘以雯

来源:青年报

- 相关推荐