诺奖诗人索因卡获金玉兰奖:人工智能不会把作家怎么样

青年报·青春上海记者 郦亮

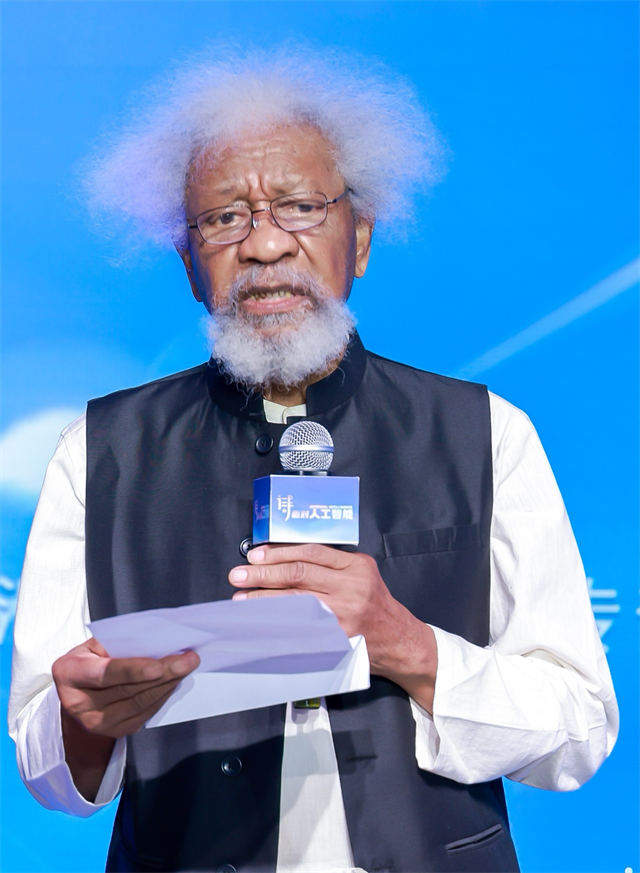

本以为89岁的沃莱·索因卡已经很老迈了,以至于青年报·青春上海记者在上海国际诗歌节开幕前一天还在和组委会反复确认——他真的会来吗?是的,他真的来到了上海,而且精神很好,言语间弥漫着诗意的澎湃,对听者来说,是一种享受,也是一种欣慰。

“这是需要我说获奖感言吗?”索因卡拿到了今年上海国际诗歌节的“金玉兰”大奖之后,面露狡黠地看着主持人。当然,对于这样一位37年前就获得诺贝尔文学奖的诗人、非洲第一位获此殊荣的作家来说,拿奖无数的经历,让他不可能有太多迎合奉承之语,他谈到了诗人的使命。

“诗人的使命就是探索人性。”索因卡总是能一语点破事物的本质,“尽管这条道路上布满了荆棘。”在索因卡看来,那些超越种族、超越国界、超越宗教的东西就是人性,而探寻人性固然充满挑战,但也很有创新性。看到现场的诗人听闻此言都面露难色,索因卡以一位生于1934年的老资历诗人的口吻安慰大家,“我们环顾四周,人性唾手可得。”

索因卡成名很早,1986年就拿到了诺贝尔文学奖,那时他只有52岁,他至今出版了四十余部作品,很多都是立足于给世界带来希望和光亮,充满了对于和平的向往。这次上海国际诗歌节“金玉兰”奖给索因卡的颁奖词也提到了这一点——“他的诗歌,表达着人类对真理的追求,对未来的憧憬,对和平的向往。在混沌的时刻,他的诗,如清澈的激流,如明亮的灯塔,如激动人心的鼓点,连接了大地和天空,沟通了过去和未来,给世界带来希望和光亮。”

现场,索因卡意料之外却又情理之中地表示,要将“金玉兰”诗歌大奖献给那些世界上正在饱受战争摧残的孩子,在这个时候,诗人必须发出强有力的声音。现场观众齐声为索因卡鼓掌,这个年迈的老人在此显示了他对孩子的柔情,以及和平的坚定的召唤。

索因卡还谈了谈他对AI的看法。他获得诺奖的时候,很多人别说互联网,就连电脑都没有接触过,但现在人工智能已深刻介入了文学创作。很多作家已经开始习惯于把人工智能作为一种辅助写作的工具,还有人说,人工智能会让作家们都失业。

谈到这种变化,索因卡显得很坦然。他告诉记者,即便是现在,他依然不是很喜欢使用笔记本电脑这样的电子产品。“我有时候会去‘揍’笔记本电脑,我会去击打里面的零件。我对这些东西其实挺排斥的,甚至比较反感。因为现在的社会环境有点‘机器操控我们,而不是我们操控机器’的感觉。”

所以直至现在,索因卡没有运用人工智能来写作,这里面有一种反感,当然也有一份警惕。不过对于未来,索因卡还是保持了一如既往的坚定。他对记者说:“人工智能并不会怎么样我们,我们反而要庆祝人类创造的产品,代表我们人类智慧才能创造出它来。所谓的AI并不是从天上掉下来的馅饼,而是我们人类自己创造的结果。”

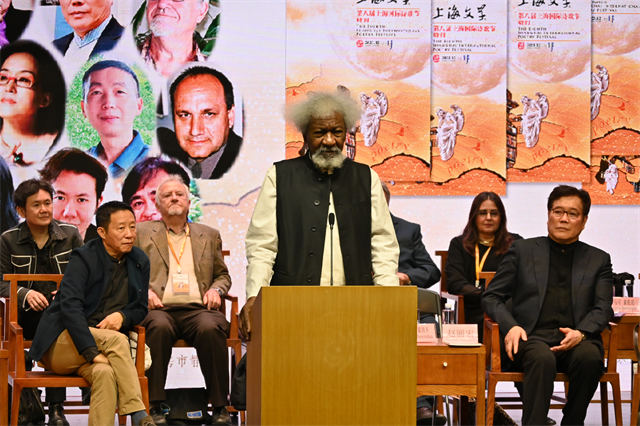

不用AI写作的索因卡,近年依然佳作频仍,保持着旺盛的创作力。《上海文学》第八届上海国际诗歌节特刊上,这次就收录了他《人文颂》等三首诗篇,都是80岁以后创作的。这是一个老作家在以自己的心力在与人工智能进行较量。

记者第一次听到“索因卡”这个名字应该是在《世界文学》杂志上,当时这本杂志用了一期的篇幅来介绍这位诺奖得主。2012年索因卡来到上海,这是他第一次到访这座城市,也是记者第一次见到他。11年过去了,索因卡的似乎没有什么变化,还是那一头纷乱的白发,还是那富有诗性甚至具有煽动力的言说,当然,不变的还有索因卡对上海这座城市的理解。

与索因卡有过一些交往的中国社科院外国文学所助理研究员黄怡婷说:“上海是索因卡在中国最喜爱的到访之地。在他看来,临水而建的城市更易形成开放和多元的文化,城市的魅力便由此而生。上海如此,他长居的尼日利亚城市拉各斯也是如此。可以说,凭海临风的上海,让这位老诗人感受到了家乡般的自在和惬意,也因此完全激发出了他的诗人性情。”

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐