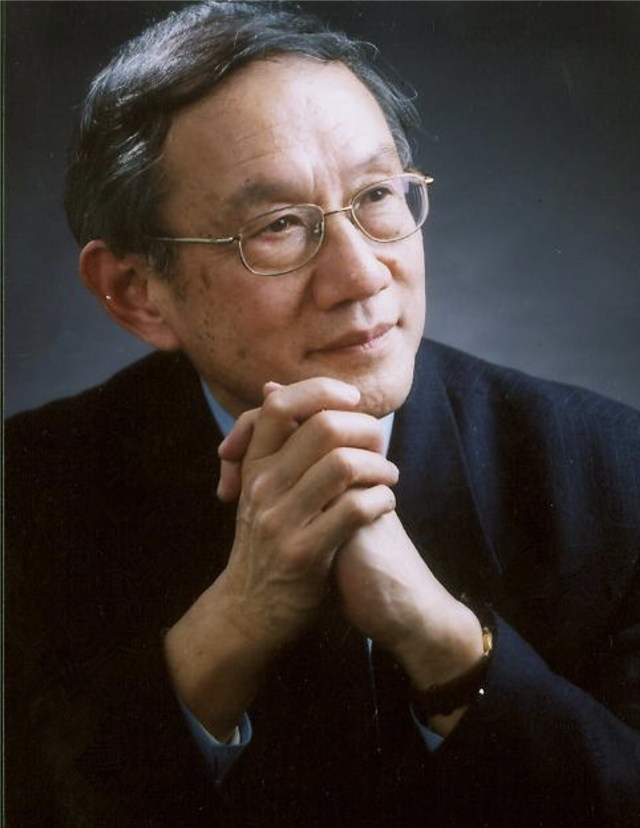

怀念刘西拉教授,他一直以“让生命燃烧而不是冒烟”为座右铭

青年报·青春上海记者 刘昕璐

冬至前夜,全国政协原常委、无党派人士、上海交通大学讲席教授、博士生导师刘西拉因病医治无效在上海逝世,享年83岁。昨天,充满歌声与乐声、饱含爱与温情的追思会在浦东一个排练厅举行,清华大学上海校友会艺术团团友们以朗诵、合唱、演奏和追思发言纪念大家心中永远的学友和团长。

“器识为先,文艺其从,立德立言,无问西东。”原本“一直一起唱到90岁”的约定无法履行了,但刘西拉教授的精神、才华和热爱永远留在人们心中。

定义教师的最高荣誉

刘西拉教授1940年1月出生于重庆,是我国著名的土木工程专家,也是这一时代最杰出的工程教育家之一。他的教育生涯起步于清华大学,攻读本科和硕士学位,后在美国普渡大学进一步深造,取得博士学位。1992年任清华大学土木工程系主任,还担任上海交大责任教授、同济大学兼职教授等。

刘西拉曾两次被中国土木工程学会聘为撰写《土木工程学科发展报告》的首席科学家。为表彰他对工程教育做出的杰出贡献,2013年世界工程组织联合会授予其“卓越工程教育奖章”。他曾十余年在京沪两地担任全国政协委员,无论参政议政还是参教育、议工程,一直以“敢言”著称。以深厚的学术造诣和对教学科研的一腔热忱,他的一生为高校和国家做出了卓越贡献。

刘西拉早已过了退休的年龄,但是仍然“无休止地忙碌”在专业领域的科研和教学一线,除了参加各种国内国际学术会议,完成一个接一个的国家重点科研任务外,还带出了一大批博士、硕士研究生,这些学生中很多已经成为一些知名的研究院、设计院和公司的总工。

他曾年过古稀依然活跃在教学的一线,而且课程会被“秒选”。刘西拉不仅自己“燃烧”,还始终致力于点燃学生心中的火焰。听过刘西拉讲课的同学评价是“有激情”,这讲台上的激情正源于心底的热爱。从教几十年,刘西拉获得过许多来自国内外的荣誉,但对荣誉他有自己的定义。刘西拉成长在一个教师家庭,他的父亲是中国药科大学的终身教授。父亲的会客间里一直挂着赵朴初先生赠送的陶行知先生的名言:“捧着一颗心来,不带半根草去”。

家庭的熏陶让刘西拉感悟到,教师这个职业是神圣的,讲台是神圣的,培养出能为自己民族的强盛奉献终身的学生是一名教师的最高荣誉。

教学名师与兼职思政

后来,同学们还惊讶地发现,这位教学名师还经常出现在思想政治课的课堂上。刘西拉不是思政教师,但他认为加强思想道德建设、培养有民族精神和时代精神的新一代是关系我国前途的一件大事,是大学教育“最重要”的内容。2011年,以刘西拉命名的“名师工作室”成立,他向所有学生公开电话、邮箱和办公室地址,并不定期为学生讲座和座谈,成为交大首批五名“名师兼职思政”的一员。

常有人说,现在的学生讲物质的东西多了、讲精神的内容少了。刘西拉长期接触学生,觉得年轻一代是单纯的,是有一腔热血的。但他也一直在思考:为什么这股热血没有变成他们应有的非常好的精神状态?带着这样的思考,刘西拉自觉自愿地在承担专业教师职责的同时做起了“思政教师”。

刘西拉讲授的《土木工程概论》是学生很喜欢的课程。课程面对的是一批完全没有土木工程概念的学生,但这门课对他们一辈子从事土木专业却事关重大。在刘西拉的精心设计安排讲授下,教学实践效果非常让人振奋。许多次讲课都是以学生热烈的掌声结束,同学们还会在课时流下眼泪。

“假期的社会实践,应该把学生们都带到老区、边区去,让他们亲眼目睹基层的实际情况,比课堂上讲十遍爱国主义都管用。”也正是深刻感受到教师的职责所在,刘西拉除了上好自己的专业课,还特别重视大学生的思想政治教育,认为专业课程的教学也应该同时是思想教育的载体,学校的思想教育工作不能全是思政老师的事,每个任课老师都应该有思想政治教育意识,在当今开放的环境下,“灌输”的思想教育方法要改进,一定要从时间、空间上尽量扩大学生的视野,让学生从各种活生生的经历中悟出做人做事的道理,用他的话说就是“加强思想教育的意识,寻找思想教育的载体,减少思想教育的痕迹”。

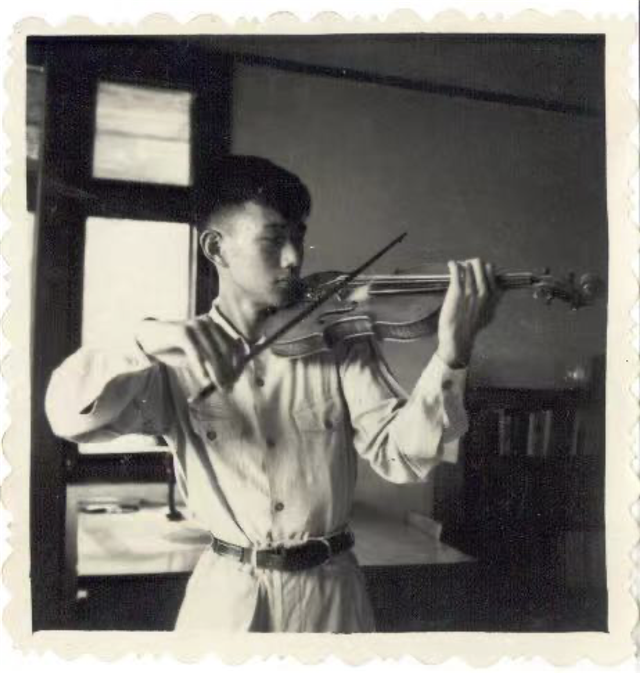

在美国维护个人尊严的故事、毕业时服从分配从北京到祖国西南工作的故事、在美国留学因为音乐而让异域的人们更加了解中国的故事……这些小故事,刘西拉都曾在课堂上分享过。

带着信念留学回国

因为专业是土木工程,刘西拉经常自嘲是“又土又木”的人。在内心,刘西拉的“职业自豪感”却是相当强烈。刘西拉与妻子陈陈因共同的音乐爱好在清华园相遇并结为伴侣。随着刘西拉和夫人“音乐伉俪”的美名不胫而走,以至于刘西拉不得不常常“纠正”:音乐不是我的专业,工程才是。

他对土木工程专业充满了热忱:“一个科学家进行了100次实验,前99次都失败,最后一次成功了,那他是一个成功的科学家,但是对一个工程师来说,99个工程都成功了,最后一次失败了,那他可能会进监狱。这就是工程师对错误的‘零容忍’!”

刘西拉和陈陈还是我国改革开放以来公派留美、并取得博士学位后第一对回国的夫妻。1981年,刘西拉以美方资助的中国公派研究生的身份,来到美国普渡大学土木工程系学习。此前他的爱人陈陈已经以西南地区第一名的成绩考上一机部的公费出国,1980年来到普渡大学电机系做访问学者。普渡大学的土木工程系在美国也很有名气,那时到普渡大学的大陆留学生本来就不多,是公派的更少。

刘西拉说,当初他们就是铭记着“代表着中华人民共和国”的信念踏上求学之路的。这一信念给当时已经年过40的一批“老学生”巨大的激情和力量,与异国众多20出头的年轻人展开学术上的较量,最后以不懈的努力为祖国赢得了尊重。

永远的少年在燃烧

在上海交通大学的校园里,刘西拉自是一位“明星教授”,他的“出圈”走向公众视野,是2021年网络春晚的一幕。平均年龄74.5岁的清华大学上海校友会艺术团成员,随着歌声挽起袖子,脸上充满了笑容与活力,共同唱响歌曲《少年》。

“我还是从前那个少年,没有一丝丝改变……”光阴荏苒,青丝变白发,他们已不再年少,但那颗赤子之心依然火热!之所以选择《少年》这首歌,刘西拉觉得,一是因为大家初听就都觉得挺好听,二是这种充满青春感觉的曲调也符合大家想向观众传递的意思,就是对待生活要乐观、向上,永远不要失去激情。

在《少年》里,刘西拉还最喜欢两句英文歌词:“Say never never give up”“Like a fire”(永不放弃,燃烧生命的火焰)。这常常令他想起少年时代读过的苏联小说《古丽雅的道路》里的一句“让生命燃烧,而不是冒烟”,这句话是他的座右铭,刘西拉也将他的一生热烈地奉献给了时代和祖国。

当时,作为清华大学上海校友会艺术团“学霸团”团长,刘西拉与钢琴伴奏陈陈亦同台亮相。20世纪50年代,刘西拉就和陈陈参加了清华大学的学生乐队,他们的爱情也因音乐而萌芽。2008年,夫妻俩在荣休后参与组建了清华大学上海校友会艺术团。

艺术团“出圈”,老伙伴们都很高兴能够传递欢乐,为社会继续服务。刘西拉曾与大家相约“一起一直唱到90岁”,如今约定无法实现,但这位“少年”永远留在了人们的心里。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐