青年人物|他是在城市中追动物的人

刘晶晶/摄

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 受访者供图(除署名外)

“我是王放,是一个跟在动物屁股后面跑的人。我的工作是搞清楚动物在经历着怎样的变化,需要什么样的生活环境。”王放经常这么介绍自己。在过去5年里,他最常追着的动物是貉。

为了诱貉,怀里揣过虎尿

很多人能说出一丘之貉这个成语,但要说出貉是什么时却哑然。貉,是一种上海本土野生动物,黑眼圈、尖下巴、小细腿、喜群居。作为一种广泛生活于长三角地区的野生动物,上海还是貉的指名亚种(即最先发现或最先命名)发现地,但国内有关貉的研究却是空缺。

它最早让人们认识,也是由于一些“负面新闻”,比如“空降”到了某个小区,让生活在城市中的居民感觉到了困扰甚至害怕。而随着城市生态日益改善,这样的现象越来越多。既然是野生动物,为何不在野外生存,而是“窜居”到人类社区中来?直到现在,不少人对于如何与其和谐相处仍存有疑问。

“人类天生对野生动物抱有害怕心理,这很正常,但只要你走近它,你会发现它们的可爱之处。”王放说。

他曾经为了温和地驱逐貉,干过怀里揣老虎尿的事——在自然界,想要控制一种中型食肉动物,最好的办法是让它知道这个地方有比它更强的大型食肉动物出没。“我们去了上海动物园,收集了虎和狼的尿液及粪便。担心有效化学成分散掉,就冻在矿泉水瓶子里面,冻成虎尿‘冰棒’带走,到现场之后再化开。”王放回忆当时的情景,依然忍不住要笑,“我相信神州大地上不会有人用自己的体温化过虎尿‘冰棒’。”

解开自己的衣服,把虎尿“冰棒”放在怀里,用体温把虎尿化掉,等到晚上10点,居民们都休息了,他们用便利店里买的喷脸用的喷雾小瓶,戴着手套将虎和狼的尿一点一点喷洒在小区一些墙边、岩石下方,以及貉可能会经过的地方,粪便就直接用手涂。“涂的量还是克制了,因为不想第二天让居民感觉到不太舒服。”

他们满怀期待地想看看接下去会发生些什么。黑暗中,一只貉走过来,看得出它的确害怕了——它迅速感受到了这是比它更威猛的动物才有的气味,代表着危险,此地不宜久留,“我们看到貉全身的毛都炸了起来,扭头就跑。”王放说,大家都以为实验成功了,开始总结起了经验。

可谁知20分钟之后,他们发现这只貉又重新回来了,它小心翼翼地左右观望,确定没有危险后,再度靠近了散发出气味的地方,研究了一番之后,做了一件让所有人都哭笑不得的事——只见它努力地弓起后背和脖子,在散发出虎狼粪便和尿液气味的地方认真蹭了起来,让自己全身都涂满味道后,它趾高气扬地走了。

“它大概觉得蹭上这么威猛的味道,自己也一样威猛了,当时都是横着走的,我顿时想起狐假虎威四个字。”王放笑着说:“那天晚上我用自己的手碾碎了虎和狼的粪便,全身都浸透着虎尿和狼尿的味道,而我们的心里都是对于貉这种动物的赞叹。你看,这就是貉,有点可爱,有点狡猾,很聪明,适应能力特别强,甚至还有一定的思考能力,而这,正是城市动物的某些特点。”

追踪之路,从荒野到城市

随着城市生态越来越好,野生动物将更多出没于都市中。对于人类来说,学会与它们和谐共栖,是必须学会的命题。这也让王放这样的生命科学研究者的工作发生了改变。

王放的正式头衔是复旦大学生命科学学院研究员、博士生导师。作为北大动物学博士,他在美国获得博士学位后,来到上海工作生活。“长期以来,人们认为我们的工作发生在遥远的地方,我也在岷山、秦岭、邛崃山追踪过野生大熊猫。在野外跟着野生动物跑的同时,我们常常会想,野生动物和城市里的人每天的生活又有什么联系呢?没想到,2019年来到上海之后,我找到了答案。”

他还记得自己第一次在居民区看到貉这种夜行性动物时,还是天光大亮的下午。这小家伙从城市居民楼的通风口里探出半个身子,观察着身边的事物,来往的电动车、行人、流浪猫……就这样,它在角落里探察了两个小时,从下午四五点钟一直到晚上七点。

王放也在那儿一直观察着貉。他发现貉对声音非常敏感,也对各种各样新出现的事物都保持着好奇心。“我在观察貉的同时,貉也注意到了我,但认为我对它们没有威胁。”甚至在夜幕降临时,有一只貉转过身,向王放走去,并对他腰上挂着的手电和器材、手中拿着的相机表示了兴趣,抬头看着,还把鼻子凑到他的裤腿上闻了起来。

“本性胆小的它们正在迅速地学习、通过调整自身行为来适应城市环境。”它们的性格在改变,更加好奇地、勇敢地探索城市。这也让王放和他的复旦大学保护生物学研究团队开始将注意力放在了这种改变上,想与貉一起成长,看看随着城市变化而产生改变的动物,会给城市生态带来怎样的影响。

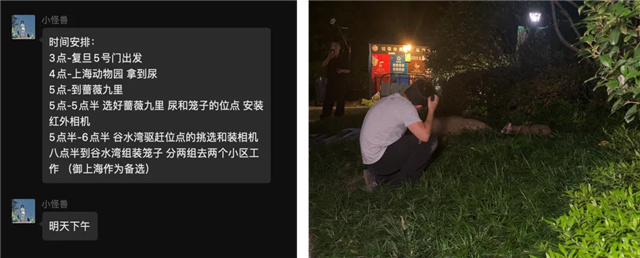

五年以来,他们对全市的貉进行了统计调查,给部分小区的貉装上了GPS项圈,去监测它们的行为轨迹。2022年,他们开始与上海市林业总站、山水自然保护中心共同发起“貉口普查”项目,让更多“公民科学家”共同参与其中,去探索人类与自然共栖的方案。去年,130位市民志愿者调查了上海市松江区50个小区,今年的调查范围扩大至松江区、青浦区、闵行区,参与者共计达到302人次,调查了90个小区内貉的分布和数量。

“我们惊奇地发现,我们好像已经在中国的超大城市间建立起了第一个跨越城市的兽类监测网。”王放说,这个监测网由超过110个位点的监测设备如GPS跟踪定位项圈和红外触发相机组成,每一小时就将城市中的野生动物的生存活动状况回传到数据库中。这个在市民的帮助下建立起来的城市生物多样性监测体系,在用最快的速度告诉我们生活在城市中的野生动物的变化。“我们希望,通过更长时间的监测,能够回答更多关于城市多样性变化的秘密。”

让貉的故事变成一个范例

王放有一只电影《天书奇谭》里的狐母玩偶,“画师应该参考了貉的样子”。选择生命科学这条路,也源自于小时候爸爸送给他的一本童书《大熊猫的故事》。

在最初开展貉的研究时,让王放觉得十分遗憾的一件事就是,一丘之貉的成语这么有名,但在我国却没有一篇有关于貉的生态学研究论文,也没有一部讲述貉的影视作品或是科学传播作品。“特别幸运的是伴随着我们的调查,有了第一部和第二部中国貉的纪录片,也有了绘本。”

他展示着这本可爱的绘本:“这是一个真实的故事,发生在上海郊区的一个烧烤摊上,每天收摊后,就会有小貉去地上捡拾人们没有吃完的肉串,这是只不太聪明的小貉,只会横着拿肉串,过不去栏杆,经常会一头撞到上面。”王放说,很快,第二本、第三本绘本也将诞生,会讲述各种野生动物在城市里的生存故事。

“城市野生动物不应该是一个猎奇的事情,而是我们生活的一部分。如果我们接受这一点,我们就都能够用更平常的心去对待。”王放说,这也是他们的期待,能让孩子们在这些故事里长大,并从小就意识到,没什么好大惊小怪的,这就是正常的城市的样子,有好的生态,有动物和我们生活在一起。

在追着貉跑的日子里,他的研究团队也发现,除了貉之外,还有其他的城市野生动物正在人类的身边顽强地生存着。在杨浦区,他们发现了一个暂时维持稳定的小灵猫种群,被认为已经在上海消失20年的国家二级保护动物豹猫也出现过。一次演讲时,窗外的树枝上就蹦出一只赤腹松鼠。

每一次生态的丰富都是让人惊喜的。让王放更为惊喜的是,通过他们坚持不懈的调查研究所产生的一些直接结论,如不要投喂野生动物等,出现在了今年10月1日上海市正式实行的野生动物保护条例中。“调查貉这样一个物种,更多的是关心我们生活的城市,貉可能是一个缩影,背后是生态变迁,是人和自然的关系,是很多城市正在发展的未来方向,也是中国城市管理需要面对的新常态。”王放说。

漫长的野外跋涉与等待,大量的统计与实验室工作,偶尔邂逅野生动物的信任,感受到某种缘分的浪漫与神奇,这是王放的日常。“非常微不足道,但我希望这些工作能够最终变成扎实的科学成果,变成社区的管理,变成城市的法律和法规。让与貉有关的故事变成一个范例,在更多的城市,更多的物种中去展开。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 受访者供图(除署名外)

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐