从园区回归都市社区,上海如何以城市空间激发科创基因?

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

城市科创基因的刻画,不仅与科创人有关,更需要规划师执笔。2024年是上海国际科创中心建设十周年,在3月30日举办的SEA-Hi! 论坛上,一场关于科技创新与城市未来的对话,引发对于城市创新空间营造的思考。

◇ 科技创新正从园区回归都市社区 ◇

2015年,创造出ChatGPT和Sora的OpenAI,还只是一帮年轻人建立的一个非盈利性机构。如今,它已经发展成为一个市值1000亿美元的超级公司,月活跃数达到10亿。“作为规划者,我们最好奇的是,到底是在什么环境下才能诞生这样的创新公司?”

带着这样的好奇心,上海市上规院城市规划设计有限公司规划二所所长黄轶伦去深入了解了一番。他发现,OpenAI并非如人们所想象当中地诞生于一个类似于硅谷这样的创新企业集聚区,而是是在旧金山一个非常普通、多元混合的传统社区里面。

“这个社区第一个特征就是杂乱,但是又处处充满惊喜。而且能够包容非常多元的文化,特别是街头文化,有很多嬉皮士壁画、音乐集市,实际上正是年轻人喜欢的文化。”黄轶伦说。

他发现的第二个特征是舒适、宜居。“在这个社区里,甚至是全美美食社区排名第一的,有快闪一条街,有众多的咖啡馆、户外啤酒屋,草坪和艺术公园,可以自由骑行,是青年人非常喜欢交流的氛围。”也正是在这个旧社区,遍地都是初创企业,成为了OpenAI这样一个人工智能领域龙头企业诞生的孵化地,如今则集聚了一批Ai科创企业。

黄轶伦表示,借助这一浪潮,当地也提出了旧金山复兴计划,要建设“未来崛起的AI城市创新区”。“我发现,这个创新区所关注的不是产业集合、打造产业链,而是关注城市的多元复合、社会公平、文化包容和社区营造。”

他表示,这也给规划者一个启示,越来越多的科技创新企业正从原先的产业园区、高科技园区回归到城市,“科技回归都市的趋势现在已经非常明显,全球很多知名城市在都市中都开始有它的创新区,包括伦敦的国王十字街、纽约的布鲁克林滨水区、西雅图的南湖联合创新区等等。”他认为,创新区建设可以说是存量时代激活科技创新的一条全新路径。

◇ 上海正在营造热带雨林式创新生态 ◇

上海也在进行这样的尝试。“今年的政府工作报告中提到了‘新质生产力’,从城市规划的角度,我们也希望能通过空间的创新去激活科技创新,规划上海自己的创新区,去为新质生产力赋能。”

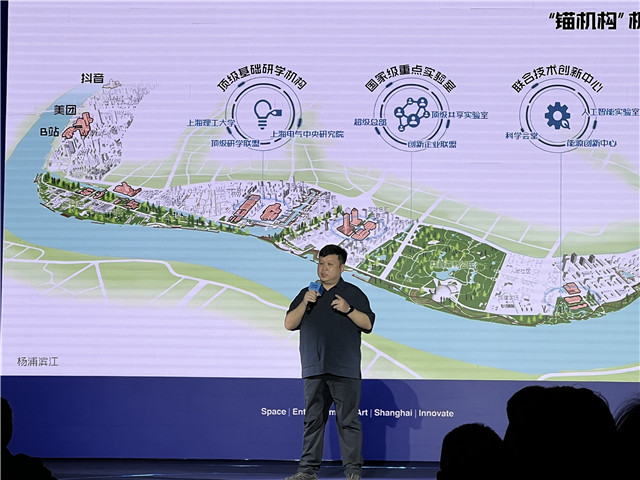

黄轶伦所在的上规院团队曾参与不少科创地区的规划,如张江科学城、吴淞创新城等等。“这两年我们开始更关注黄浦江沿线以存量空间为主、以城市更新为主的创新区,包括杨浦滨江、大零号湾、徐汇滨江、浦东金滩以及位于黄浦滨江的中央科创区。”

在做规划前,他们也调研了创新企业的需求,包括B站、美团等。“做规划的人往往跟产业有所隔阂,但要让城市规划产生创新基因,就必须先了解创新的发展规律。” 黄轶伦说,去看一看创新区的发展模型,会发现必须具备三个核心要素,比较形象地归结就是大脑、细胞和神经。

“大脑就是最核心的锚机构,可能是顶级学校、顶尖的研究院,也可能是国家重点实验室和龙头企业,它们是输出资源、输出知识的;细胞就是一个混合开发、多元文化、新旧结合的混合创新社区,在上海,是有很多这样融合包容社区的;在这个环境下,再叠加创新神经,就是一个创新服务网络,包括公共绿地、咖啡馆、文化体育活动设施等。”

黄轶伦表示,从城市空间的营造上,围绕这些网络和要素,通过蓝绿廊道的穿插,以轨道交通将这些空间有序联系在一起,就能成为一个真正的意义上的创新区。“我们可以称之为打造热带雨林式的创新生态。”

在杨浦滨江“嫁接”更多的研究机构、国家重点实验室和联合创新中心,正是填补“锚”机构的不足。而从世纪大道搬到前滩的上海纽约大学,也正是未来金滩创新发展的一颗“大脑”。

OpenAI最早的基础代码并非产生于公司里,而是在当地一家叫作“Dumpling”的餐馆里,大家吃着饺子、小笼包讨论出来的。“往往是在这样的空间中,才会诞生最有创意的创新想法。”黄轶伦说,对于城市创新区的构建,需要这样的空间和服务网络,“要让这些机构、办公室、企业里的人走出来,在一个可以面对面交流的公共环境中,吃着饭喝着咖啡,在不经意间冒出创新火花。”而这,正是城市空间的规划者们可以提供的。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐