60后、80后、00后齐聚这座小岛,他们有一个共同的目标……

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图、视频

清晨6:30,复旦大学生命科学学院生态学直博生赵也茜从崇明东滩自然保护区管理处出发,开启一天的鸟类环志工作。此时,金伟国和徒弟尹洪超的身影已经出现在了东滩的滩涂上,鸟哨的声音悠悠响起。这是一年一度的春季鸟类环志期,在东滩广袤的滩涂上,无论是00后的科研人,还是80后、60后的守护者师徒,都在为鸟类生态保护而默默努力着。

东滩自然保护区保护站点

◇ 00后科研人一年两次驻扎岛上 ◇

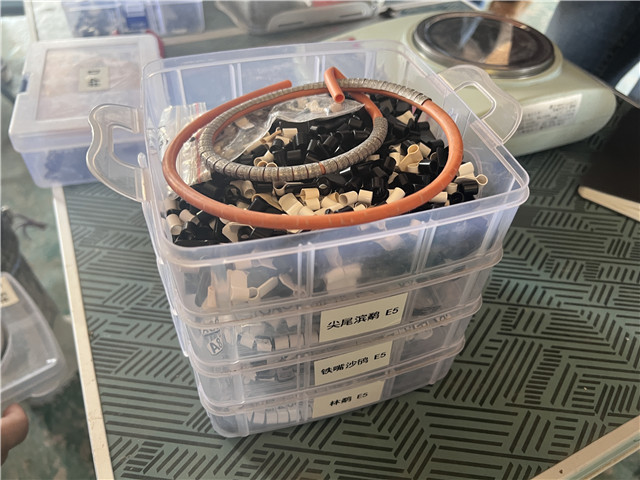

在保护区的一处环志屋,23岁的赵也茜在等待老金捕鸟归来。她的工作是为鸟儿“上环”。上黑下白,这是东滩自然保护区特有的鸟类环志颜色,在鸟脚上挂上刻有国名、地名和独有编号的环志,就等于为飞来东滩的鸟儿们上了一张“身份证”。再给鸟儿做个“体检”——测完翅长、喙长、体重等等,这只被保护区记录在案的鸟儿就可以恢复自由了。

捕到的鸟不太多的情况下,赵也茜要工作到9点多,若是鸟儿大丰收,可能得一直忙到中午十一二点。从3月中下旬到5月初的春季鸟类迁徙繁殖期,这个来自复旦的00后都会驻扎在崇明岛上,除了周末回学校,这3个月中,每天她都要重复这样的工作。

环志就如给鸟儿上“身份证”

“我学的是鸟类生态学,东滩是以鸟类为主要保护对象的国家级自然保护区,也与我们学校进行了合作,一起开展科研工作,主要是为鸟类佩戴卫星追踪器,通过追踪鸟类的迁徙,来研究它的活动规律以及栖息地利用情况。”赵也茜告诉记者,除了春季,下半年还有一次秋季环志期,会再次驻岛。

今年春季的环志工作才刚开始一周,可能是雨天较多的缘故,收获不大。“这几天都没抓到鸟,目前就只有5只大滨鹬,是国家二级保护动物。” 赵也茜习惯了:“环志本来就是非常长期的一个过程,需要时间积累来的大量数据。”

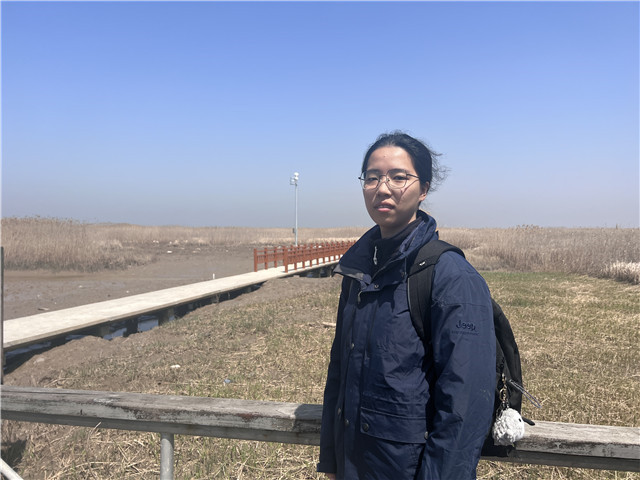

赵也茜

这是赵也茜第三年来东滩开展鸟类环志工作。2022年8月,她第一次来的时候,很幸运地“邂逅”到了勺嘴鹬,这是她特别喜爱的一种鸟类。“很小,嘴巴是那种勺子的形状,很可爱。它也是一种濒危动物,全球可能就只有几百只,非常罕见。我以前只在书本、视频上见过,没想到第一次来东滩,就见到了‘真鸟’。”

让赵也茜感到惊叹的还有金伟国的鸟哨。“鸟的话一般是很难吸引过来的,我们以前做其他科研项目时,一般都是等到鸟类繁殖期有固定巢址的时候,在孵卵期间抓一些,像林鸟也是用雾网捕捉来做环志,但像这种水鸟就不管用了。但金师傅他们用鸟哨就可以把鸻鹬类都吸引过来,我觉得非常厉害。”第一次见到老金抓鸟的场景,这个00后女孩最大的感受就是“神奇”。

东滩自然保护区

◇ 师徒传承鸟哨绝技合力守护鸟儿 ◇

拥有“鸟哨”这一神奇技能的金伟国是一名60后,从1998年保护区成立,金伟国便开始专门为生态保护而捕鸟,一晃已是26年。

凌晨4点,天还未亮,金伟国已经起床,简单拾掇、热些早饭吃下,他跨上摩托车,向东而行。独自穿过漫长的夜路,来到东滩保护区外围的生态巡护站,周围就只有鸟鸣声了。

“鸟儿起得早,所以我们也得早起。”茫然无际的芦苇深处,他和徒弟换好防水连体衣、拿上装备给养,来到滩涂上。用铁铲翻起泥土,形成适合鸟儿游动的水塘,再将硕大的鸟网小心布置于水面的掩护之下,一一摆放好候鸟模型,设置好盖网机关后,两人便噙着鸟哨走到远处坐定。有鸟儿自南而来,老金就会模仿出鸟叫声,吸引鸟儿入网。

金伟国与徒弟在捕鸟

鸟哨用竹子削切而成,中间的洞里插着一小片铜片,通过这只竹哨,老金能吹出三十多种不同的鸟叫声,吸引鸟儿“自投罗网”。 8岁便开始和父亲学习鸟哨技艺,曾经,他捕鸟是为了谋生,如今,却是为了“护鸟”而“捕鸟”。

驻守东滩20多年,经老金之手捕获放生的鸟儿不计其数,他也见证了保护区越冬候鸟数量的增加、生态环境的修复。但老金一直有个心结——鸟哨技艺复杂难学,如果有一天自己干不动了,这项技艺是不是就后继无人了?好在3年前,他终于有了第一个徒弟——尹洪超。

尹洪超是80后,从2009年开始在东滩保护区负责安保巡逻工作,他经常远远地看老金捕鸟,向老金拜师是他毛遂自荐。“我也想为保护这些鸟做更大的贡献。”

00后与60后的交流

刚开始,他连不同鸟叫声的区别都听不出来,更别说吹了。“没有其他讨巧的办法,就是苦练。”学艺之初,尹洪超跟着老金在滩涂上听了几个月的鸟叫声,通过日复一日的“磨耳朵”,终于渐渐可以辨别出不同鸟儿的叫声。

学会了“听”,尹洪超便开始练“进阶技能”——“吹”,但这要靠方寸间拿捏的技艺,又把他给难住了。“想要吹出鸟鸣的不同音调,就要用小舌头控制气流,刚开始都不知道怎么用力。”为了更快地掌握这门技巧,每天在滩涂上巡逻的时候,尹洪超都会时不时拿出哨子练习,常常练得嘴巴僵硬抽筋。

功夫不负有心人,尹洪超已经可以吹出十几种鸟叫声,包括青脚鹬、翘嘴鹬、黑腹滨鹬等,去年他单独捕鸟一百多只。“可以出师了。”老金笑着说。

吴巍

◇ 这项“关键1%”指标稳定增长 ◇

“刚进保护区的时候,候鸟比较少,现在在东滩发现的候鸟数量和种类一直在不断刷新。”这是老金这些年发现的变化。“勺嘴鹬很少见,我在这里见到过3次,捕到过1次。”老金说,能见到“老朋友”,总是高兴的。这一点,崇明东滩自然保护区管理事务中心高级工程师吴巍博士也有同感。“与我们做过环志标记的鸟类再相见,是一种小确信。”

记者了解到,崇明鸟类环志工作最早可以追溯到1986年。从2002年起,每年春秋两季都会进行较系统的环志工作。截至目前,崇明东滩共环志鸻鹬类水鸟约60种,总数则超过5万只,以大滨鹬、长趾滨鹬和黑腹滨鹬等为最多。

近年来,越来越多由崇明东滩环志的鸟儿在整个亚太候鸟迁徙路线的沿线地区被观鸟爱好者、科研机构等捕获并报告。仅2024年1月,东滩保护区收到5种6只次水鸟的目击回收记录,分别回收于中国广东省、海南省和菲律宾邦萨摩洛棉兰老穆斯林自治区。东滩环志护鸟的影响力,也逐渐走向世界。

东滩自然保护区

“目前,保护区内共有300种鸟类,其中国家一级保护野生动物达到19种,国家二级达到59种。”吴巍介绍道。据统计,2023年度在保护区范围内共记录到各类水鸟99种307408只次,雁鸭类候鸟种群增长尤为明显。

近年来,崇明东滩生态修复工作成效持续显现,其成效也直接体现在栖息候鸟的种类和数量上,作为湿地生态重要评判标准的“占全球种群数量1%以上的水鸟物种数”正逐年增长。“2023年,崇明东滩拥有的‘1%’总数已来到12种。”吴巍说,“经与《东亚-澳大利西亚迁飞区水鸟种群评估》比对,白头鹤、黑嘴鸥、黑脸琵鹭、罗纹鸭、斑嘴鸭、大杓鹬、黑尾塍鹬、普通燕鸥、翘鼻麻鸭、小天鹅、花脸鸭和红颈滨鹬12种水鸟的数量均已达到或超过全球总量的1%。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐