刨木花、做焋糕,走进青年中心跟传承人学非遗

青年报·青春上海记者 蔡娴/文 郭容/图、视频

4月11日至14日,2024年“中国华服周•沪上繁花”系列活动在上海举办。除了华服巡游、国风市集、华服韵典、中华文化展演等活动外,团市委还在全市青年中心深入开展“传承优秀传统文化 厚植青年文化自信”主题活动。热爱中华优秀传统文化的广大青年纷纷走进上海各处的青年中心,通过读书沙龙、专题讲座、现场体验等系列活动,感受传统文化魅力,进一步增强文化自信。

“自讨苦吃”的年轻人在传统技艺中疏解压力

“握住刨子的左右手要统一,用同样的力道推出去,从始至终都要保持均匀的力道……”4月11日晚上7点半,记者来到了位于松江区岳阳街道的摩伦青年中心,虽是工作日的晚上,这里仍聚集了20多位青年,他们正人手一个木工刨,一边听着老师的讲解,一边对着桌上的木材埋头苦干。经过半个小时的练习,桌上已被大家刨出的木花铺得满满当当,有人不时擦擦头上的汗珠,或是甩甩手放松一下……可以看得出,这堂名为“木木含情”的青年夜校木艺课并不轻松。

刚忙完一天的工作为何又走进青年中心“自讨苦吃”?95后青年杜文告诉记者,这份“苦”大家还是靠抢才“吃”上的。她和身边的同事、朋友都对青年夜校和非遗文化十分感兴趣,可惜名额有限,只有杜文成为幸运儿来到了课堂上。

作为零基础的“小白”,杜文是初次接触木艺,直言这比想象中更累更难,不仅要耗费力气,还要考验自己对刀片的控制技巧,毫厘之间的差别,往往就会对呈现效果产生很大的影响。在杜文看来,所幸有非遗传承人在现场指导,不然自己“完全学不了”,因此她也十分珍惜这次难得的机会。杜文自嘲“这堂课可能只学会了1%”,但她仍然玩得很开心,还让平时不太锻炼的自己出了一身汗,也是意外的收获。

累并快乐着的还有外卖女骑手申淑鹤,平时就特别喜欢木艺制品的她,是特意挤出时间来参加这次非遗课堂的。她说,木艺会带给自己一种特别的归属感,可惜一直没有机会能亲手体验,所以即便上课要乘坐1个多小时的公交车,她也没有打退堂鼓。在课堂上,手上有劲的申淑鹤越练越投入,她还和身边的新同学们一起讨论交流如何完善木块的刨光,虽然这堂课只是练习基本功,但也让她觉得既新鲜又有趣。

“在这12节系列课程中,我们会带领年轻人通过不同的工具来制作不同的木制品,比如使用木工刨制作镇纸,使用锯和锉刀制作发簪,学习钻和锯来制作平安扣等。”作为木艺课程的授课老师,祖传木匠、箍桶技艺传承人顾剑告诉记者,这是此次系列课程中的第一课,因此,让学员们从木艺中最传统也最常用的工具木工刨开始体验传统木艺。顾剑表示,大多数学员都是零基础,因此在课程设置上会让学员们学习各种木艺工具的用法,了解技艺的传承,“,我很鼓励年轻人自由发挥创意,但首先要学会使用工具打好基本功。接下来,才能让工具为己所用,去实现天马行空的想法。”

作为此次课程内容的负责人,松江文联副主席、松江民协主席陆永清表示,哪怕是最简单最基础的课程,也能给青年带来极大的乐趣。“他们在工作、生活中常常需要面对焦虑和压力,而这种夜校的形式和传统文化的内容,可以让青年在轻松愉快的氛围中疏解这种紧绷的状态,同时,又能在玩的过程中学到东西,丰富生活,帮助他们树立文化自信。”在陆永清看来,青年夜校的基本定位是对传统文化和艺术的启蒙教育,让大家有机会近距离接触传统文化和传统手工艺。

“摩伦青年中心一直在思考,如何让传统技艺回归生活,回归青年,希望通过引入这类非遗课程,让年轻人走进非遗,体验非遗,喜爱非遗。我们还可以通过这类活动点燃一些年轻人的生活,或是通过这类活动结识到许多有趣的青年、有为的青年。”摩伦青年中心负责人袁萍表示。

“自己做的焋糕更香更好吃!”

昨天下午,从吴淞青年中心的活动室里不时飘来阵阵米饭的清香,走进活动室,记者看到,小朋友们正品尝着自己刚刚做好的焋糕,还开心地在家长的镜头前展示着自己的“作品”……这堂“恋棠焋糕制作”的非遗亲子课好看好玩还好吃,让现场的小朋友们乐开了花。

据焋糕第四代传承人杨勤峰介绍,米糕制作技艺是上海的市级非遗项目,但每个地方的叫法略有不同,比如松江的叶榭软糕、金山的吕巷白龙糕等,而在青浦练塘,就被称作为焋糕。“焋糕使用的粉是用大米和糯米按4:6的比例混合而成,因此,粉质的颗粒感较重,因此,在将粉过筛时,看起来像是呈雪花状。”焋糕第四代传承人杨勤峰告诉记者,这恰恰是焋糕的特色和关键之一,如果粉质太细反而会口感不佳。

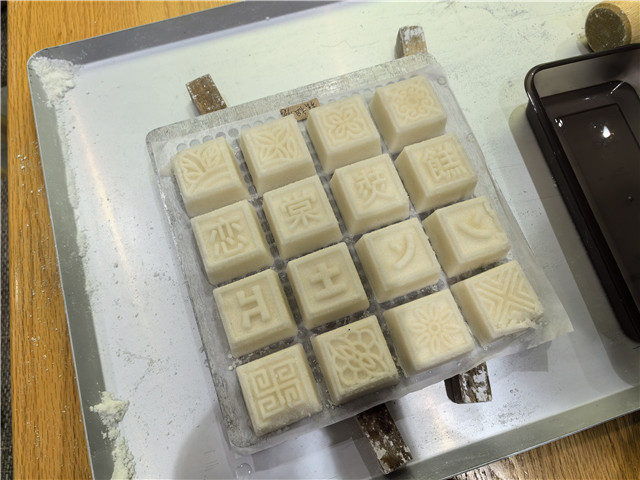

为了方便大家学习,杨师傅也特别为此次亲子非遗活动进行了工具上的简化,便于小朋友们操作。“先把筛盘用两根木棒架在模具上,再用筛子筛粉,将筛好的粉放入模具并铺平,然后用木鸡蛋压实,放入馅料后再将模具填满,接着铺上膜纸将模具翻转盖在桌面上,用木槌敲击模具16下脱模,最后放入蒸箱里蒸15分钟左右就完成了。”在成功完成一次焋糕制作后,机灵的10岁小朋友石头就可以顺溜地复述出基本的制作步骤。石头告诉记者,因为制作过程非常有趣,给他留下了深刻的印象。

“自己做的焋糕感觉更香更好吃了!”石头的妈妈朱女士表示,焋糕作为中国的传统美食,她和孩子平时仅在游览古镇时偶尔吃到过,没有更多深入的了解,而这次和孩子一起从头开始,一步步亲手完成焋糕制作,感觉过程并不容易,也体会到了这项非遗对技艺的要求,“压得太轻糕团容易散,压得太实又会影响口感,要恰到好处才能做出既美味又美观的焋糕。”这次体验也让朱女士感慨,百年的技艺传承着实不易,通过自己动手尝试,让自己和孩子都加深了对这项传统技艺的了解。

“现在的电子产品比较丰富,线下体验的活动反而参与得少了,孩子们平时很少有这样的学习和体验的机会。我们很希望能参与到这样的非遗活动中来,就像‘社区小先生’一样,只要有时间我都会愿意带孩子出门参加活动,丰富他的体验和见闻。”现场的不少家长都和朱女士一样,期待日后可以多多参与到这类非遗文化活动,让下一代的孩子们可以有更多的机会了解中国的传统文化。

据宝山团区委相关负责人介绍,此次邀请的亲子家庭有些特别,他们都是来自宝山团区委打造的“社区小先生”品牌,这些孩子和家长平时会通过各种各样的活动参与到社区治理中来。而这次活动也作为“福利”感谢他们为社区做出的服务。宝山团区委希望通过这样的活动,一方面邀请大家走进不同特色的青年中心加深了解,一方面也向大家传播传统文化的魅力。“通过体验焋糕制作,能将非遗文化与手工体验进行巧妙的结合,深受亲子家庭的喜爱。大家在品尝美味糕点的同时,也能欣赏到焋糕不同造型上的传统花样和文字。”宝山团区委相关负责人表示,希望通过这节非遗体验课,能帮助小朋友们了解到焋糕制作的传统习俗,以及其中蕴含着家家户户年年平安、步步高升、温暖团圆等美好寓意。

青年报·青春上海记者 蔡娴/文 郭容/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐