上海科技节今开幕,科学家首次走上“元宇宙科学红毯”

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

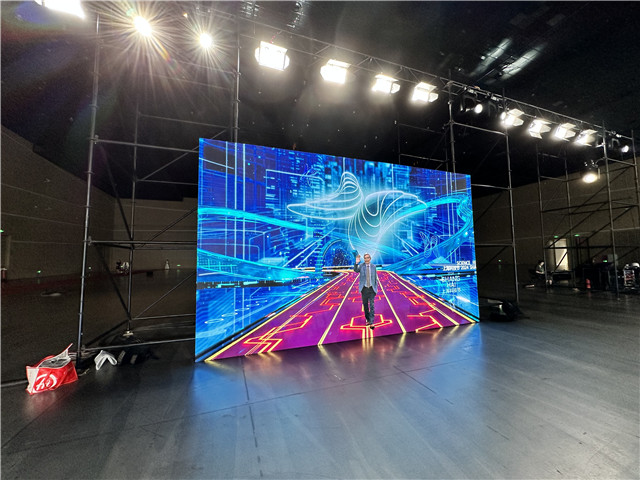

今天上午,2024年上海科技节启幕。在张江科学会堂,一条炫酷的“元宇宙科学红毯”让这场启幕仪式感满满,这也是上海科技节历史上第一条“元宇宙科学红毯”。

◇ 每个元宇宙场景都为科学家度身定制 ◇

这条运用了AIGC技术赋能的“科学红毯”上,每一个元宇宙场景,都是为走上红毯的科学家量身定制的,实时渲染、跟踪的沉浸式效果,首次面向全球观众,献上了一场科学世界的视觉盛宴。

一个充满美好愿景的广袤宇宙,绿色的苗苗冒出新芽,预示着每个人都能在知识的银河中畅游,汲取养分,孕育更多希望的绿苗,站在这个场景中的,就是率先出场的科技教育工作者上海市向明中学校长胡宏和徐汇区青少年活动中心科技教师陆梅东,向明中学一直以“学会创造,追求梦想”为办学理念,从事科技教育25年的陆梅东老师更是亲手辅导学生拿下机器人世界冠军、亚太冠军等各类大奖。与他们一起走上红毯的是两位“明日科技之星”,上海市金山中学高二学生周子昂曾在多项机器人创新比赛中获奖,来自徐汇中学的初二学生窦一帆则是位小小发明家,曾发明“深井救援装置”。

三位优秀的科技传播工作者成为第二批走上红毯的“明星”。拥有百万粉丝的科普作家“菠萝”李治中所创作的关于癌症的科普文学作品,曾获得多项国家级科普奖。智元机器人科技有限公司联合创始人、首席技术官彭志辉还有个身份是科技传播圈的红人“稚晖君”,也是知名视频网站年度“百大UP主”。科普品牌“中国气象爱好者”联合创始人、联合主创傅正航所参与创作的科普内容则多次成为现象级热点,让小众的大气科学广为人知。他们踏入的是一个晶莹剔透的水晶元宇宙,水晶因为多面体的结构在自然光的照射下呈现出奇幻色彩,就像科技传播到每一个人的生活中一样,形成了五彩斑斓的光晕。

上海大学理学院副院长尹鑫茂在国际上首次研发出一种强大有效的宽波段光谱学技术,用以探索新型量子材料的物理性质。他充分利用这项创新研发技术,攻克量子领域若干关键科学难题。东华大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系主任成艳华主要从事高分子材料微结构原位可视化研究、极端环境适应复合柔性系统研制。华东理工大学教授、智能传感与仪器研究院执行院长张博威围绕氢能技术及智能传感器开展研究,发展了低成本制氢电极,并在原子级催化式高性能氢气传感方面取得突破。华东师范大学研究员宫晓春主要从事强场物理及阿秒光学方面的基础研究。这些在前沿科技领域不断创新的青年科学家们“组团”踏上红毯,走上了“元宇宙深海世界”——当一束光透过海水照向原本漆黑的海底,就会呈现“丁达尔现象”,形成一条探索未知的明亮通路,就好像青年科学家们通过不懈探索和大胆创新,为我们的生活带来更多希望和福祉。

◇ 从院士到青少年,26位“科技人”走上红毯 ◇

从科学工匠到中国科学院院士,今天共有24位科学领域工作者和2位青少年“明日科技之星”在这张“元宇宙科学红毯”上亮相。他们都活跃在上海的各个科技创新领域。

人脑拥有近1000亿个神经元和100万亿个连接,是科学中最大的谜团之一。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的两位科学家师咏勇、徐春都致力于探究大脑的奥秘,师咏勇从事人类复杂性状分子机制研究,为精神分裂症等复杂疾病高危人群的早期预警、精准诊疗打下基础。徐春则从事学习记忆的神经机制研究,并首次系统性地建立基于全脑投射谱的海马神经元功能研究体系,揭示海马长轴环路的记忆编码机制。

中国科学院院士、上海期智研究院院长姚期智是计算机算法、现代密码学和量子计算的国际先驱。他在2000年荣获计算机科学的国际最高奖“图灵奖”,是唯一获此殊荣的中国科学家。他目前正在研究以现代密码学的方法来防止不法分子制造生物武器。“我们和MIT有一个合作,经过了4年的工作,现在论文已经写好了,将来希望能够在全世界各地都能采用这个标准。”

他表示,人工智能、量子计算这些尖端科技正在改变我们的生活,在上海设立期智研究院,他的构想就是希望能够为聚汇人才、培养人才做出突破性工作,让上海期智研究院成为一个地标,成为一个世界上最好的尖端科学研究机构。“人工智能推理是当前大模型非常欠缺的部分,会是将来大家竞争的高点,我希望今后上海在这一方面可以汇聚更多优秀人才。”接受记者采访时,他表示,现在一些最前沿的课题研究中,很多重要的工作都是年轻人做的,希望未来中国更多年轻人立志来从事科学工作。

最后压轴走上红毯的是中国科学院院士,上海交通大学校长、党委副书记丁奎岭。丁奎岭院士主要从事基于有机金属催化的不对称反应和绿色化学研究,提出并成功实践了手性催化剂设计的新概念和新方法,发展了具有特色骨架的新型手性配体与催化剂。走在沉浸式的绿色化学世界中,可以直观感受到这一分子结构的美妙瞬间。“化学具有结构之美,也有功能之美,这就是基础研究的魅力。”丁奎岭院士表示,科技的发展靠人才的培养,靠教育,大学担负着培养人才和科技创新的使命和责任,真正的世界强国一定要有自己源头创新,上海的科学家在这方面正在不懈努力,上海有很多著名的高校有很好的研究机构,有一流的科学家在这些平台上不断的耕耘,不断的创新。“我们最大的责任就是要培养好未来的创新人才,通过创新人才的培养,让他们在科技创新方面能够做出更多更大的贡献,让科技创新影响改变世界。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐