如霹雳般走出“地下”

青年报记者 刘秦春/文 受访者/图

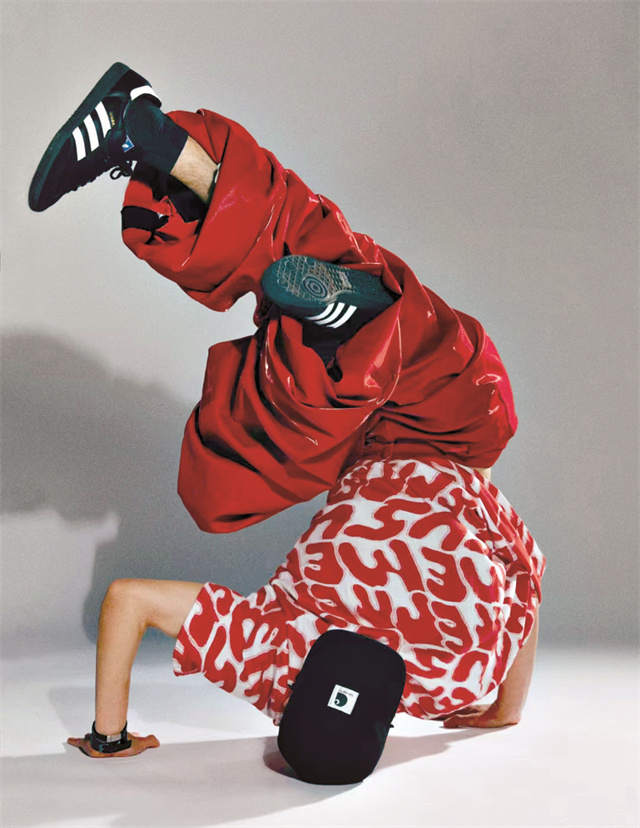

朱禹晖,一个用舞步讲述故事的95后青年,一个生长在上海的“跳舞脑袋”,满心满眼只有霹雳舞的B-Boy。26岁的他在霹雳舞的世界里已经是个不折不扣的老将。十多年的光阴,让他从一个青涩少年成长为上海这座城市的青春舞动符号。

音符与地板的邂逅

2013年,朱禹晖被一段网络上的霹雳舞视频深深吸引,那是他与霹雳舞不解之缘的开始。那时的他刚满15岁,充满对未知世界的渴望。低矮的舞步,帅气流畅的大地板动作,仿佛为他打开了一扇通往新世界的大门,让他有了跃跃欲试的冲动。

起初,霹雳舞是他释放青春叛逆期活力的秘密花园,但在无数次与地板的亲密接触后,朱禹晖发现了自己在这件事情上的天赋,“我每天在舞房练习10多个小时,慢慢就发现自己身体协调能力不错,适合练习力量型动作。”扎实学习了两年后,他就开始和前辈一起外出打比赛,逐渐在圈内崭露头角。

然而,即使在上海,那时霹雳舞的接受度也不太高,街舞还是不良少年的代名词。面对家人的不解,朱禹晖选择用热爱和坚持来证明,“刚开始,家里人都希望我能找个稳定的工作。”随着时间的流逝,他慢慢做出成绩,跳舞不再被视为不务正业,而是成为了一项值得骄傲的事业。父母的态度也随之发生了转变,全力支持他做自己喜欢的事情。

在逐梦霹雳舞的路上,他不仅收获了技术上的飞跃,更重要的是,霹雳舞让曾经内向的少年变得开朗、自信,甚至让他在舞蹈中找到了自我表达的语言。在朱禹晖看来,霹雳舞不仅仅是一项运动,更是塑造个性、磨炼意志的熔炉。每个原创动作背后,都蕴含着他对文化的理解与创新的渴望,灵感或许来自遥远的异国舞者,或是街角的一段旋律,他总能在不同艺术形式中汲取养分,让自己的舞蹈不断得到精进。

然而,朱禹晖坦言,做一个B-Boy不易,背后是常人难以想象的艰辛与挑战。他手腕骨折数次,腰肌扭伤、拉伤更是常事,受伤严重的时候要躺好几个月。但他每一次跌倒又站起,即使贴着膏药、打着石膏,一次次实现自我挑战。他从未想过要放弃,而是用更科学的训练方法和坚韧不拔的毅力去应对。

从爱好者到全职舞者的转变,朱禹晖的经历是许多追梦者的缩影。尽管这条路充满了不确定与挑战,但他始终坚信,只要对舞蹈的热爱不灭,无论用什么样的方式去表达热爱,都能在舞蹈与生活的平衡中找到属于自己的舞台。

走到台前的“地下文化”

十年过去,朱禹晖从小白蜕变为上海霹雳舞圈的青年代表,他的舞蹈,不再是单纯的动作堆砌,而是融入了音乐、情感、自我表达,每一个转身、每一次腾空都诉说着属于他的故事。而这项曾经被视为“地下文化”的小众街头运动,也逐渐走到了台前,进入大众的视野。

谈及上海的霹雳舞氛围,朱禹晖感慨万千。从早期的地下小圈子到如今的开放包容,霹雳舞经历了从边缘到主流的华丽转身,它成为了城市文化的一部分,甚至是国际化的名片。

2020年12月,国际奥委会执委会召开会议,同意2024年巴黎奥运会增设霹雳舞项目。对于朱禹晖而言,这不仅是霹雳舞身份的升华,更是一次向世界展示自我的绝佳机会。他积极参与国内外的各项比赛,时常代表上海出战。5月7日,朱禹晖获得了奥运会资格系列赛·上海城市体育节举办的以传承为主题的展演比赛冠军,“比赛会让我收获很多东西,因为参赛选手来自不同国家,有着不同的文化背景,所以舞蹈风格也不尽相同。我会从他们的一些动作、技术里获得关于自己创新动作的灵感和启发。”

随着霹雳舞入奥,更多的年轻人被这项运动吸引,上海的霹雳舞社群也变得更加多元与活跃。“现在上海的霹雳舞基本已经有了一个完整的体系,我们那时候完全没有这么好的资源与环境,没有好的练习室,没有那么多比赛可以参加,而现在一切都在向好的方面发展。”

“和过去相比,霹雳舞变得越来越竞技了,动作也越来越难了。”面对日益激烈的竞争,朱禹晖深知仅凭热爱远远不够,他开始注重体能训练,每天坚持长达数小时的训练,创新跨门类融合舞蹈动作,力求在每一次比赛中都能展现出独一无二的风采。

未来,他将继续前往世界各地打比赛,在更广阔的国际舞台上战出上海青年的风采。同时,他也鼓励更多舞者勇敢追梦,“无论什么年纪开始都不晚,因为不同年纪有不同的玩法。”但霹雳舞门槛高,往往要跳上几年才能看到成果,所以要坚持不懈,因为只有这样,才能在舞蹈的世界里留下属于自己的印记。

青年报记者 刘秦春/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐