上海电机学院:发一颗卫星,探索一条航空航天特色学科路

青年报·青春上海记者 陈泳均

2024年5月31日7点39分10秒,谷神星一号(遥十二)火箭在酒泉卫星发射中心腾空而起,将搭载的“上海电机学院一号卫星”准确送入预定轨道,843秒星箭分离,帆板展开正常,卫星建立稳定对地姿态,整星运行正常。让现场上海电机学院微纳卫星青年团队激动的,不仅仅是发射成功一颗卫星,更是圆了自己的“航天梦”,他们未来还将发展航空航天特色学科,培育更多行业人才,彰显青春担当。

“上海电机学院一号卫星”如何诞生的?这个青年团队如何与时间赛跑,完成这项充满挑战的任务?发射卫星对于这所上海高校而言又有哪些意义?青年报·青春上海记者进行了连线采访。

青年团队带着使命感研制发射

和时间赛跑不分昼夜连轴转

“上海电机学院一号卫星”是上海电机学院与航天专业公司及相关研究院所合作研制发射的第一颗卫星。随着“上海电机学院一号卫星”发射成功,现场的上海电机学院微纳卫星团队成员情不自禁地欢呼起来,大家激动地拥抱在一起,满眼的激动和兴奋。

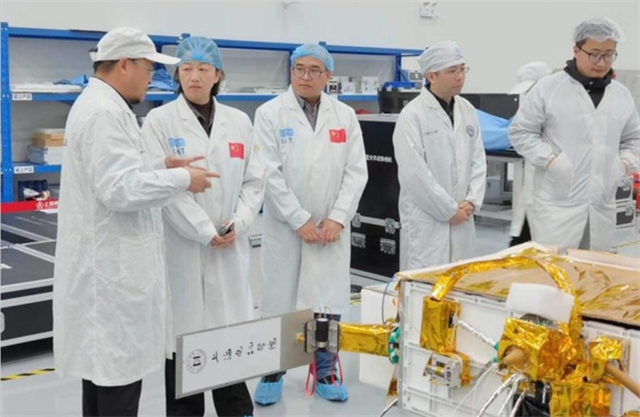

上海电机学院微纳卫星团队负责人刘伟亮教授介绍,“我们团队主要以青年教师组成,此前有航天相关工作背景。航天的难度之一在于是个系统工程,因此团队中青年教师分别有来自卫星总体、电子信息、机械结构和软件等专业。”

“项目最大的挑战之一就是时间紧迫。”刘伟亮说。在测试阶段,团队成员24小时随时待命,对测试数据进行判读。成员们都是带着使命感在做,航天任务只有一次机会,要依靠整个团队的配合完成,每一项工作、每一个步骤、每一个细节都关乎任务的成败,每个人的工作都影响整个团队。“哪怕时间再紧,我们必须要把所有路程测试完,哪怕加班加点都要完成。”刘伟亮说。

谈及技术亮点,刘伟亮介绍,“‘上海电机学院一号卫星’具有两项核心技术、三个实验室协同的显著特点。两项核心技术包括拥有高集成高速率高可靠星间激光通信核心技术和卫星载荷平台一体化集成设计技术;三个实验室协同包括开展卫星综合测试实验室、测控数传地面站和地面应用中心三大实验室实时协同保障天地一体化业务运行研究。”

“现场的青年团队成员非常激动和兴奋,卫星项目激发青年团队成员对航天巨大的热情和兴趣,也感受到自己所从事的专业可以在航天领域找到应用方向,学以致用。”刘伟亮说。

发挥临港新片区的区位优势

布局和发展航空航天特色学科

上海电机学院教师代表蔡骋等现场见证了卫星发射,校内师生代表通过网络连线观看了发射现场场景。他们表示,这样的历史时刻对电机人而言,是浓墨重彩的亮丽一笔,承载了电机人对未知、对浩瀚宇宙的向往之心。作为电机人的一员,今后将更加胸怀航天梦、强国梦,进一步强化使命意识,强化技术创新和实践创造,以坚定的理想信念、强烈的责任意识、扎实的学识水平,在探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国的征途中彰显青春担当。

谈及卫星上天后,学校未来计划解决哪些目标问题,刘伟亮说,“首先,我们将对卫星数据进行接收。此外,因为卫星是个系统工程,我们会将卫星方面的知识和学校其他学科建立联系,并充分利用学校现有专业,培育更多航空航天领域产业人才。”

发射卫星对于上海电机学院人才培养有哪些意义?上海电机学院科技处处长李雷接受青年报·青春上海记者采访时表示,上海是中国航空航天产业创新发展的主要承载区,上海电机学院充分发挥地处自贸区上海临港新片区和闵行上海航天城的区位优势,以区域经济发展主导产业和战略新兴产业需求为导向,积极布局航空航天特色学科新赛道。

记者了解到,上海电机学院将通过积极打造与区域产业深度融合的“高端装备制造与服务”学科体系,强化航空航天特色布局;大力组建高能级合作平台,不断加大航空航天特色学科专业领域的建设力度;坚持学科、平台、团队一体化建设,构建聚才引智新格局;深化校企协同,大力培养在航空航天高端装备制造领域从事飞行器设计、制造、运维等的卓越现场工程师,积极为行业发展贡献电机力量。

上海电机学院院长龚思怡表示,“上海电机学院一号卫星”是上海电机学院积极布局和发展航空航天特色学科的重要举措,卫星发射成功标志着学校在打造航空航天特色方面迈出了重要一步,对学校进一步加快全国示范应用技术大学建设步伐具有重要意义。

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐