上海文化Talk|沪剧表演艺术家王勤:一直寻路探索,痴心不改

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

“这些年,我一直在拼命地往前跑,我不敢回头,我觉得只要停一停,想法就有可能发生转变。这样的事情从没发生。”国家一级演员、沪剧表演艺术家、上海勤苑沪剧团团长王勤对青年报·青春上海记者说。在至今40多年的沪剧艺术生涯中,王勤一直在寻路探索,一路上的艰辛不仅提升了她的艺术,也磨练了她的意志。她说,观众对沪剧的热情,是她坚持下去的最大的动力。王勤的故事总有一股子催人奋进的力量。

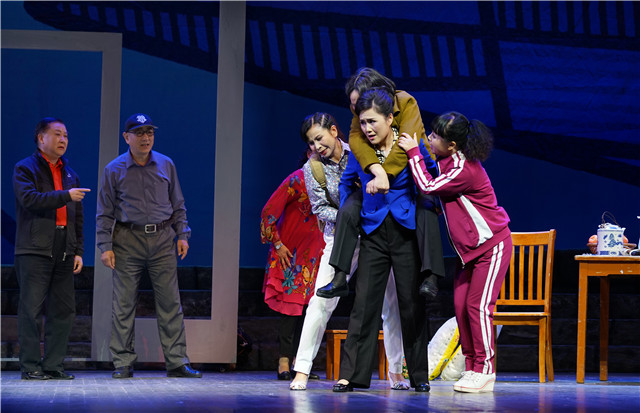

《51把钥匙》

观众对沪剧的热情,是自己坚持下去的动力

青年报·青春上海:请谈谈您自己与沪剧结缘的经历吧。您8岁就学沪剧,至今已经四十多年了,痴心不改。到底是什么让您能够坚持下来,并且仍将把沪剧唱下去?

王勤:其实我的启蒙老师是我的父亲。他喜欢文艺,在我6岁时,他就培养我学习扬琴,8岁的时候,他让我开始学唱沪剧。那时家里的收音机和录音机都在不断播放着沪剧的旋律,耳濡目染,我逐渐为这门艺术的魅力所吸引。在此过程中,周围人的鼓励起到了至关重要的作用。每当人们夸赞我沪剧唱得动听时,我深感自豪,并开始意识到自己在学习沪剧方面的天赋。因此,自幼我便立下志向,希望未来能成为一名杰出的沪剧演员。

但是这几十年艺术的道路是艰难而曲折的。能够让我坚持下来,一方面沪剧是我自幼的梦想,是一种情怀,也是我一生的执着,另一方面我看到,在基层的观众中,还有那么多人热爱沪剧,我坚持下去为他们演出。记得在浦东宣桥镇的一次夏夜演出中,我们在室外舞台表演原创沪剧《亲人》。当演出进行到第二场时,突然下起了雨,最初是小雨,随后便转为倾盆大雨。令我感动的是,观众们并没有离开,坐在中间的观众甚至没有打伞,因为打伞会影响到后面的观众观看。同时,也有一部分观众手持雨伞,他们走到了舞台旁,为我们的乐队老师和乐器遮挡雨水。那一刻,我感受到了观众们的深情厚意,我们舞台上演的是《亲人》,舞台下不是亲人胜似亲人。这些演出中的点点滴滴汇集起来,成为我坚持下去的一种力量。

《亲人》

青年报·青春上海:很多沪剧名家都是您的老师,请讲讲一两件与老师学戏时印象最深刻的事。学戏其实相当辛苦的,您遇到过哪些困难,又是如何克服的?

王勤:我在1984年,15岁左右,报名参加上海沪剧院的暑期培训班。那个时候我们小孩子学唱沪剧特别多,从几千个报名者当中挑选了几十个人,我是被选中的幸运儿。在培训班里,我们经常可以见到一些平时只能在收音机里、电视上才能遇到的一些名家,比如说丁是娥老师、石筱英老师等,他们会不定期来给我们上课。我当时还是小孩子,但是这些名家对我们的培养都是倾尽全力,是按照沪剧接班人来培养的。印象深刻的是1986年参加的水仙杯沪剧大奖赛。当时,年仅17岁的我,演唱了丁老师的两部代表作品,分别是《罗汉钱》中的“回忆”以及《甲午海战》中的“祭海”。为了让我在比赛中取得优异成绩,丁老师付出了极大的心血,细致入微地指导我每一个细节。丁老师不仅关心我的学业,还时常提醒我注意身体健康,尤其是在秋冬季节,他总是叮嘱我注意保暖,保护嗓子。此外,她还为我出谋划策,因为她知道我学过扬琴,所以建议我自弹自唱,最终,我获得了比赛的一等奖,这是我人生第一个大奖。

我感觉沪剧这条路最大的艰辛就是“门槛”。我想当演员,必须要到剧团里面。当时作为上海沪剧院院长的丁是娥老师也看好我,她觉得我可以作为特殊人才引进到上海沪剧院,也为我作了很多争取。我等待了3年,最终因为我只是高中学历,遗憾地与上海沪剧院擦肩而过。后来我在华亭宾馆艺术团工作过一段时间,待遇优厚,当时我父母月收入才96元,而我已经可以拿到上千元。然而,我始终牵挂着沪剧。后来上海第一家民间职业沪剧团大世界沪剧团成立了。丁老师一直关注着我,就联系上了我。我当时比较纠结,一方面,艺术团的高薪工作总是有点舍不得的,但另一方面,我又渴望在沪剧领域有更多的发展机会。最终还是丁老师的一句话,让我下了决心。丁老师说,“王勤,你不唱沪剧可惜了”。正是这句话让我毅然辞职。1989年进入到了大世界沪剧团,那一年我20岁,一切就重新开始了。

跑遍每一个村落,艺术家首先要解决生存问题

《石榴红了》

青年报·青春上海:您曾为大世界沪剧团当家花旦,后来又成立了上海勤苑沪剧团并任团长至今。这几十年来,您一直在自己的道路上拼搏和耕耘,取得了很高的成就。您觉得自己选择的这条路对艺术有什么影响?

王勤:我加入大世界沪剧团后的演出生涯是从演一个丫鬟开始的。当时团里演《大雷雨》,让我演一个丫鬟。由于我自幼便熟悉这部戏,对其中的唱段了如指掌,因此我欣然接受了这个角色。然而,我有一个习惯,每次演出时都会在旁观看,从头至尾,不放过任何一个细节。这一举动引起了领导的注意,他询问我是否愿意尝试其他角色。我回答愿意,于是他让我尝试饰演妹妹的角色。不到半个月,我就成功地担任了这个角色。之后领导又问我是否能胜任主角刘若兰的角色,我当然愿意,于是领导让我尝试。在短短的一个月内,我连升三级,最终担任了女主角。我的表演得到了观众的认可。从此我成为了大世界沪剧团的当家花旦。

大世界沪剧团有一个很大的好处,就是它给演员很多上台锻炼的机会。我当时一年要演700多场,1个月4台大戏。在短短的几年里面,我在20多部大戏当中担任了主角。那些年我很安心地当一名沪剧演员,因为这是我从小的梦想。我终于有机会站到了舞台的中央,我感到很快乐。

艺术当然是高尚的,但是艺术家也要解决自己的生存问题。后来整个戏曲市场遭遇了寒冬,大概一年多时间,我们所有人都在家里休息,没戏可演。这样下去人心就要散了。我就和领导提出,我可以试着去跑市场,搞票务。记得那段时间,我会走到每一个乡村里去,去推销我们的演出。经过我的努力,我们一个月可以保证有10多场演出了,整个队伍的信心又有所提升,大家都觉得我们又有希望了。也就在这个过程中,我接触到演出市场,为日后成立自己的剧团打下了扎实的基础。2001年12月末,我就成立了自己的剧团。一晃23年过去了,我们的上海勤苑沪剧团就是这么来的。

《白兰情缘》

青年报·青春上海:您成立了自己的沪剧团至今也有20多年了,您觉得艺术家出来单干的优势和劣势主要在哪里?

王勤:主要的困难在于资金压力。由于我们持续投入原创剧目的创作,必然伴随着大量的资金需求,包括排练场地的解决、主创团队的构建、演员角色的分配等,这些都是我们面临的难题。当然,民营院团的优势也就在这个时候显现出来了,因为它有很强的灵活性。我们像一支轻骑兵,可以深入到基层的村村落落,就拿上个月来说,我们一个月演了30多场,经常上午9点还在松江演出,下午1点半已经在嘉定开场了。

可是,那么多演出从哪儿来?都是要靠我们一场场推销而来的。23年来,我一直在拼命地往前跑,我不敢回头,我觉得只要停一停,我的思想就有可能发生转变。印象深刻的是有一年春节前,我们去金山张堰演出,我已经给当地剧院付了两场的场租费,本来以为票源问题不大,本总是可以保的,结果我几天跑下来,居然一张票子都没有卖掉。当时还有两天就要开演了,没有观众,我们就会违约,当时我很纠结。后来我想到当地有很多服装厂,就试着去找了一家服装厂的老总,没想到他们说年底了,厂里的工人也忙了一年,就包一场高质量的沪剧演出,大家也放松一下。后来这位女老总又介绍了隔壁服装厂给我,他们又包了另一场演出。我跑断了腿,磨破了嘴,两场演出就这么解决了,我感到自己很幸运。

在拓展演出市场的过程中也充满了很多艰辛甚至危险。有一次我去一个村庄跑票。乡间小路旁有一条河沟,我开车技术不好,一不小心就连车带人翻进去,幸好路边有一排小树把我挡住了。旁边有一位农民正在田里干活,他听到动静赶过来查看,我对他说“救救我”。我不敢大声呼救,因为怕汽车彻底翻下去。后来几十位热心村民硬是把我的车从沟里拉上来了。像这样的危险,我还遇到过几次。

青年报·青春上海:讲一讲您近年的作品。这几年间您陆续排演过赞美人性之光的大型原创沪剧《石榴红了》、描述乡村振兴的《银杏树下》和取材于第九批志愿军烈士遗骸回国故事的《魂归何处》,基本上都是现实题材作品,这也是一向以西装旗袍戏著称的沪剧所擅长的。但是最近您成功排演的《酒魂曲》却是一部古装戏,沪剧排古装戏的难点在哪里?您又是如何解决的?

王勤:多年来,我们坚持每年推出一部原创剧目,特别是原创沪剧大戏,如《雷雨后》《51把钥匙》《亲人》《遥遥娘家路》《生命的礼赞》《杨柳一家亲》等作品。有时因各种因素无法按时完成,但我们仍确保每年有1至2部原创沪剧小戏,如《魂归何处》《陌上心曲》等。在创作上,我们投入了大量精力,注重题材的多元化,但始终坚守讲好上海故事的原则。我们的作品旨在弘扬正气,凝聚人气,贴近实际,传递正能量。

《雷雨后》

近年来,我们取得了显著成绩,特别是《51把钥匙》获得了多项国家级和上海市的重大奖项和荣誉,并代表上海参加了全国优秀基层院团的展演和全国现实题材现代剧目展演等活动,成为一匹黑马,并荣获上海市文艺创作优品称号。

在创作过程中,我们不断探索,力求作品能够吸引更多元化的观众。以《酒魂曲》为例,其选题具有一定的偶然性,源于奉贤区四团沿海地区的一个神仙井传说。这一传说深深打动了我们,促使我们深入挖掘其背后的故事,并结合真实史料,展现了上海人民抗击倭寇的历史。为此,我们进行了大量的采访、研讨和实地调研,历时三年才将这部作品呈现在舞台上。作为沪剧的第一部明代古装剧,《酒魂曲》在创作过程中面临了诸多挑战。如何将戏曲的程式化与沪剧贴近生活的表演风格相融合,成为了一个关键问题。为此,我们进行了长期的探索和实践,力求找到一种既能让观众接受,又能体现沪剧特色的表演方式。在排练过程中,我们也遇到了不少困难,如圆场等戏曲元素的运用等。为了克服这些困难,我们采取了多种措施,如集体操练、加强训练等,以确保演出的成功。

《酒魂曲》的首演获得了观众和专家的一致好评,尽管我们深知这只是一个开始。接下来,我们将根据专家和观众的建议,对剧本进行进一步的修改和完善,以期在后续演出中取得更好的效果。

大力培养“固定编外人员”,让青年人感受沪剧的质感

《银杏树下》

青年报·青春上海:民营院团人才梯队建设一直备受关注,您是如何解决人才培养这个问题的。现在的青年人和您当初学戏的时候相比,有哪些优势和不同?

王勤:首先,我认为应该给演员更多的机会,让他们登上舞台,展现自己的才华。得益于我们丰富的演出场次,大部分演员都有机会参与演出。许多演员甚至拥有自己主演的角色,无论是这部戏还是那部戏,都有他们担当主角的时刻。每个演员都有机会站在舞台中央,展现自我,建立自信。他们的努力和成功得到了观众的认可。我们的主要演员中不乏年轻的面孔,我们长期培养着一批年轻演员,虽然他们的角色相对较轻,但他们同样热爱舞台,珍惜每一次锻炼的机会。

此外,我们还有一批固定的编外人员,这是一群二十多岁的青年人。他们可能不是专业的戏曲演员,但同样热爱沪剧。每有新剧目上演,我都会邀请他们参与创作和演出。这些编外人员平时都有自己的工作,而通过参与我们的沪剧演出,他们更深入地了解和喜爱这一艺术形式。同时,我也希望他们能够通过这种方式,为我们的民营剧团注入新的活力和创意。

我一直坚持民营剧团的专业化道路。通过加大原创剧目的投入,我们不断提升剧团的品牌影响力,追求艺术的卓越。每一次的原创过程都是一次成长和提高的机会,我们也在这一过程中不断追求艺术的创新和突破。

青年报·青春上海:沪剧作为上海的声音,有必要更好地走向青年,培养更多青年观众,使他们通过沪剧来了解自己生活的这座城市。在沪剧走近青年这方面,您有什么考虑和建议?

王勤:关于沪剧的推广与传承,我认为应该从娃娃抓起,特别是幼儿园和小学阶段的孩子们。上海勤苑沪剧团目前正开展针对这些年龄段的培训课程,每周固定进行。我们的培训课程已覆盖多个学校。针对不同年龄段的孩子们,根据他们的接受能力和兴趣点,制定了多样化的课程内容。

戏曲进校园的重要性不言而喻。我亲自参与了大量校园活动,其中一场活动吸引了320名学生参与,这让我感到非常欣慰。然而,在推广过程中也面临一些挑战,例如如何吸引年幼的孩子们对沪剧产生兴趣。为此,我们尝试以更加生动有趣的方式进行教学,如利用上海话对孩子们熟悉的儿歌进行改编,以激发他们的学习热情。除了提高孩子们的兴趣爱好和丰富校园文化外,我们的课程还注重将沪剧文化与现实生活相结合,让孩子们在潜移默化中了解和喜爱这一传统艺术形式。

在教学过程中,我深刻感受到孩子们对沪剧的喜爱和热情。他们积极参与课堂活动,认真学习沪剧知识,并在短时间内取得了显著的进步。这让我感到非常自豪和满足,也坚定了我们继续推广沪剧文化的决心。总之,沪剧的传承与发扬需要我们从年轻一代抓起。我相信在我们的共同努力下,沪剧文化一定能够生生不息、发扬光大。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐