青春上海|当讲好中国故事的“传播先锋”,“绝学”不绝代有新人

复旦大学出土文献与古文字研究中心在研讨。本文均为受访者供图

青年报·青春上海记者 刘昕璐

在复旦大学光华楼西主楼27层,有一个实体研究机构。每到深夜,自习室里总还亮着灯光。站在楼下仰望,这道常常通宵不熄的灯光被称为“光华楼上一道靓丽的风景线”,这也是几代学人的一脉学风,始终充盈着自强勤奋的蕴意。

这里是复旦大学出土文献与古文字研究中心,由我国出土文献与古文字研究领域权威裘锡圭先生于2005年率团队成立。如今,刘钊教授任中心主任,率领团队沿着裘锡圭先生开辟的道路继续前行。“绝学”不绝代有新人。今年9月,已通过转段考核的复旦大学古文字学首届强基班的本科生也将成为最新血液加入中心进一步深造,努力用古文字拼出中华文明的绚烂图景。

一切以学术为依归

复旦大学出土文献与古文字研究中心教师团队18名老、中、青成员接续奋斗,扎根“冷门”,钻研“绝学”。他们埋首于甲骨、青铜器、竹简木牍、帛书等出土文献,致力于从中发掘历史思想和文化价值,一步步揭开中国传统文化的神秘面纱。

“中心里,最值得一说的必是裘锡圭先生。”刘钊说,裘先生一生从事出土文献与古文字研究,把学术研究视同生命,不仅著作繁多,也是近几十年考释重要古文字最多的学者。先生今年已经90岁,但是依然每天工作不辍。在助手协助下,虽然视力极度衰退几乎双目失明,却依然完成了超过9万字的学术文章。

“身体原因,先生之前还动过一次手术,在手术前一刻,他还心系着学问的探究,几乎是被医生和师母合力按到了手术台上。术后卧床不能动,裘先生依旧不肯休息,坚持用平板电脑听经典古籍,反复揣摩体悟文本,为写文章做准备。”一谈及裘先生,刘钊的感佩之情便油然而生。

“裘先生是我见过事业心、责任感最强的学者,我也从来没见过比先生更严格要求的人,早年,很多人都怕见先生,到先生家门口就会汗流浃背,两腿筛糠。如果书读得不精,定会被直说‘你还是不要读了’,但他的学生就是在这样严厉的训导下一步步成才。对自身,他亦是极其严苛,他的文章总是不停修改到付梓前最后一刻,出版后一旦发现可改进之处,他还要改。”刘钊回忆道。

裘锡圭教授

刘钊说,裘先生历来强调“一切以学术为依归”,他常提治学要有三个精神:实事求是;不怕苦、持之以恒;在学术问题上,对己严格对人公平。如今,这三个精神已经在年轻人的心中打上了深深的烙印。

“一切以学术为依归”,表现之一就是在学术上人人平等。裘先生在和他的弟子、陈剑教授讨论问题时,70后的陈剑有时就会说:“裘先生您说得不对”。外人听到或许会惊愕,在中心却是常有的事。

榜样的力量是无穷的。在裘先生的言传身教下,中心老、中、青三代学人勤勉刻苦的学风接力传承。现今,中心18位研究人员,70后、80后有13位,是团队的研究主体和中坚力量。其中8位在中心读博后留校工作,他们当初在中心读书时,经常会通宵读书讨论问题,他们之间的一句默契的“通吗?”就是对要不要一起熬通宵的征询。

“如今,我们更主张科学作息,但这种精神生生不息、代代相传,也让彼此凝聚成一个学风相近、互足互补、团结激励、比学赶超的研究集体。”刘钊的眼里满是欣赏与期待。

复旦大学出土文献与古文字研究中心在研讨。

忘我研究、日积月累、不断学习一直就是研究者的常态。出土文献与古文字研究,是一个比时间、比体力、比脑力的“竞赛活动”。陈剑教授认为,选择研究出土文献与古文字,就是选择了一种生活方式。“买书、看书、写书”这三件事,是团队学者学术生活的共同写照。“你付出过多少努力,看了多少本书,研究到什么程度了,文章写出来大家一看就知道。”

“在做学问这一点上,裘先生始终是我们的榜样,始终在教育和感染着我们。”在刘钊看来,裘先生是团队的“学术核心”和“精神领袖”,他树立的扎实求真的学风勉励着后继学人,将继续指引着大家攻坚克难。

成古文字在今世的知音

古文字是中华文明的重要载体,主要包括甲骨文、金文、简帛文字等。在人类文明发展史上,语言文字连接古今,对历史文化的延续与传承有不可替代的基础性作用。

“一片甲骨惊天下”,甲骨文的发现,把中国信史向上推进了约1000年。习近平总书记在致甲骨文发现和研究120周年的贺信中指出,“甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉”。

释读甲骨文,一方面可以更好地了解汉字的过去,勾勒汉字的历史发展进程;另一方面可以解读甲骨文所负载的传统文化信息,并进一步发掘其中的历史思想和文化价值。一次次的发现,常常会成为复原历史、解读中华早期文明的重要“拼图”。

“我们现在已知甲骨文中有约4000个单字,但是现在认识的只有1000多个,还有2000多个不认识。如果我们不好古,不敏求,就没办法认识这些字,也就没办法通过这些字了解商代的历史和文化。”刘钊说,我们对古代所有的认知都来自古书,通过古书中的文字来实现的。试想,如果没有文字,或文字没有保存下来,就会像古人设想的孔子没有出生一样:“天不生仲尼,万古如长夜”。

然而,跨越千年时空,要想做到对一个古文字的“完全考释”,是极难的事情,但这恰恰又是古文字学中最基础的工作。陈寅恪先生曾说过“凡解释一字即是作一部文化史”,学界也曾有“释出一字,好比发现一颗新的行星”的比拟。为了研究一个字,学者们常常需要解释一串字。需要调用毕生所学,兼用语言学、历史学、考古学等综合知识背景,不坐冷板凳、不下大功夫,确实很难取得新突破,也正应了“一字千金背后,是一生穷经皓首”。

刘钊教授

刘钊以他考释的“役”字讲起故事。甲骨文是用“役”为“疫”。按《说文》的解释,“疫”是从“役省声”的,声符一样,所以“役”可以借用作“疫”。“疫”这个字在甲骨文中的字形构成有“彳”、有“人”。“彳”既可以表示道路,也时常用作一种动态符号,有的形体还表示手拿鞭子驱赶人,这就是“役使”的“役”。历朝历代各种疫病很多,文字的记录和流传里,就藏着古人对疫病的认知和态度。

即使到了今天,研究、考释的过程对刘钊来说依然充满神秘感。“缝隙里寻找线索,一步步论证驳难,最后解决问题,行过千山万水,眼前豁然开朗。这一刻,你就是这个字在今世的知音。”刘钊说。

如今,破译一个甲骨文最高可获10万元奖金的活动引发社会高度关注。今年1月11日,中国文字博物馆时隔六年二度放榜,入选第二批征集甲骨文释读优秀成果的共5项。其中,中心的陈剑教授和谢明文研究员分别荣获一等奖和二等奖,加上首届拿下“一字10万”的蒋玉斌研究员,复旦大学出土文献与古文字研究中心成为目前获得甲骨文释读优秀成果奖最多的科研机构。

当讲好中国故事的“传播先锋”

古文字学是一门以铸刻或书写在遗物、遗迹上的先秦秦汉文字及其所记录的上古历史文化为主要研究对象的新兴交叉学科,也是一门事关文化传承的冷门绝学。与一般学科相比,古文字学人才成长周期更长、培养难度更大,合格的古文字学人才要具备多学科的知识和能力,而古文字学自成为独立学科以来,尤其是新世纪以来,一直没有一部成体系的、能够反映研究进展和学术前沿的教材。“40多年前我读本科时用的是油印教材。”刘钊说道。

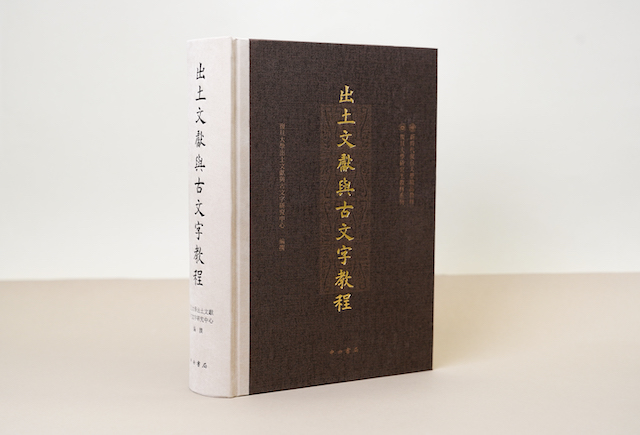

《出土文献与古文字教程》

120万字、历时4年,由复旦大学出土文献与古文字研究中心编著、中西书局出版的《出土文献与古文字教程》,上个月在上海首发。这是出土文献与古文字研究领域第一部研究生综合教材,填补了长期以来该学科教学缺少科学性、系统性教材的空白。

教材由中心13位教师集体编写。章节编写充分发挥学者的治学与教学优势,在教材的编撰过程中,每位编者并非“闭门造车”,而是充分沟通交流。四年来,刘钊带领团队召开多次会议,让编者们互相审稿,互相校对,提出意见,审慎修改。

中心教师们将日常教学科研中一以贯之的严谨态度投入编撰过程中。在编写《商周金文选读》章节时,谢明文老师多次校对书稿,精益求精,数易其稿。不独是文字方面的字斟句酌,在配图的清晰度等细节方面也不断完善,力求尽善尽美。

“可以说,这部教材是我们中心近年来坚持‘有组织科研’打造的一个精品。”刘钊说,中心的各位教师都期待着,在课堂上使用复旦自主编写的教材,并随着教学科研进展而更新修订本书相关内容。同时,期待它为全国古文字专业教学与人才培养贡献复旦力量,为构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系和话语体系提供支撑,为传承中华文明注入不竭的动力。这是复旦编写的出土文献与古文字教材“三部曲”之一,面向中小学生的科普教材、“强基计划”古文字方向的细化教材也已经在编撰中。

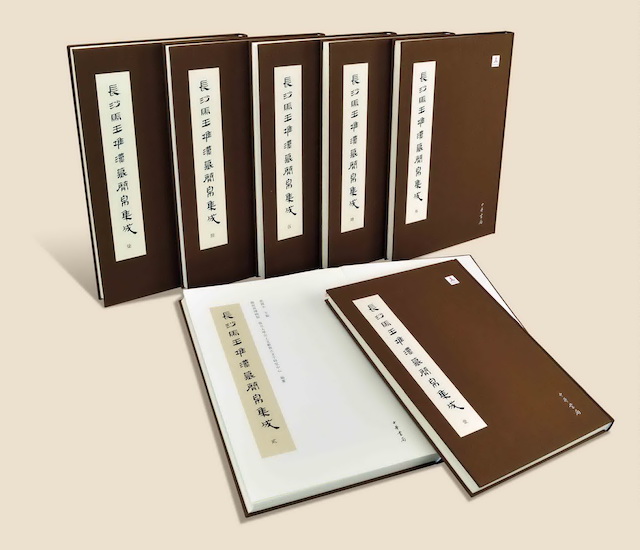

《长沙马王堆汉墓简帛集成》

要说中心的“有组织科研”,还有一项是被列为复旦大学文科标志性成果的于2014年出版的《长沙马王堆汉墓简帛集成》,3年前启动修订工作,修订版即将于下个月正式出版。在普及学科学术方面,中心与中西书局联合申报并获国家社科基金首批普及项目立项的《出土文献里的中国》也已经在编撰中,力争通过立足于大量的考古出土实物与历久弥新的中华文化典籍,深入发掘出土文献与古文字中蕴含的历史思想和文化价值,用出土文献与古文字中的具体实例讲好中国故事。

刘钊一直认为,在传播中国声音、塑造中国形象、讲好中国故事上,古文字理当是“传播先锋”。对早期文明探究是所有人类的理想和追求,古文字搭载着优秀中国传统文化,它本就是一个最便捷、最恰切的纽带和桥梁。

古老而常新之文化久久传承

学术的传承正如生命的延续一样,一代代连绵不断,传承流淌。

“刘钊先生是我硕士、博士阶段的导师,是我学术道路上的领路人。”黄博,90后,复旦大学出土文献与古文字研究中心2020级博士生,在这个繁花簇拥的6月迎来毕业,即将赴清华大学开展博士后工作。

黄博本科就读于吉林大学,被先生广博深邃的学问深深吸引折服,下定决心报考研究生。2017年,黄博来到复旦大学读研。他的第一个震撼是,老师们的办公空间十分吃紧,中心却专门辟出了给每一位硕博研究生留有专属座位的自习室,不用去图书馆抢座,超强资料室就在身边,如此优渥的学习环境,没有理由不好好潜心学习和研究,黄博当即就立下目标。

黄博

黄博说,前辈老师就像一盏盏指路明灯,你看着老师是怎么做的,心里面就会激起力量,想要成为那样的人。在黄博身上发生过一件看似“不起眼”的小事,他总能时时想起,常常对照。“先生重视基础,常引用古文字学家于省吾的名言‘不怕慢,就怕站’,告诫我们要有耐心打好基础。就出土文献与古文字研究来说,基础便是古文字形体的掌握。我曾领教过先生深不见底的基本功。”

记得有一次,中心为了感谢一些老师,决定赠送先生主编的《甲骨文常用字字典》一书,黄博带着书和名单请先生在扉页写明“某某先生/女士惠存”一类的话,刘钊看过名单后,当场将他们的名字用甲骨文刷刷刷地写了出来!

“我当时目瞪口呆,有点难以置信,但更多的还是脸红心跳,因为自己实在差得太远。”黄博心想,全国甚至全世界也不会有多少人能做到如此,先生能写出《古文字构形学》这样蜚声海内外的名著,必然有扎实的字形功底作基础。钦佩、震撼之余,他暗下决心,一定继续打牢、夯实自己的基础,努力向老师看齐。

除了一日三餐,下午运动一下,黄博基本就扎根在出土文献与古文字研究中心的自习室。有时,想看个电影,内心都要衡量再三,“两三个小时是必须想办法从别的时间里补回来的,恨不能倍速观影。”黄博笑言。

“会觉得辛苦吗?”记者问。“不辛苦。老师们比我们要辛苦百倍,我们也只是做了每个阶段应该完成的事情。”他答道。

今年复旦大学建校119周年纪念日举行的科学报告会主题是“笃志爬北坡,科研启新程”。这让黄博印象至深,“北坡,说的是珠穆朗玛峰的北坡。北坡精神,用到我们这个专业是最合适不过的,真的就是一条使命之路、风险之路、寂寞之路和倒逼之路。”

“言传身教”,一直是复旦大学出土文献与古文字研究中心生生不息的传承。“裘先生是20世纪30年代生人,刘老师是50年代生人,陈剑老师、蒋玉斌老师等是70年代生人,张传官老师等中心的青年老师多是80年代生人。我想,这就是所谓的传承和赓续。”黄博说,只要心里是热爱的,古文字学就是热门学科,值得用一生奔赴。更何况,这份热爱只会在前辈的感染、同伴的鼓励、中心的团结氛围下,与日俱增,始终给予着后学向上攀登和超越的勇气。

黄博的兴趣点在甲骨学和殷商史。在博士后阶段,他希望自己能够在文字考释中做出一点成绩,也希望能继续深入殷商史的研究,找到中华民族早期文明的特点,揭示更多的闪光处,看到更多优秀传统文化熠熠生辉的模样。

这个毕业季,对复旦大学中国语言文学系2020级本科生彭若枫来说同样意义非凡,作为古文字学首届强基班的本科生,通过转段考核,她将自今年9月起在复旦大学出土文献与古文字研究中心继续读研深造。自国家2020年启动“强基计划”以来,中心进一步优化学科体系,完善课程设置,新增11门本科课程,在科研实践中培养创新型一流人才,重视培养本科生作为古文字人才储备军的使命感。

在中心陈剑教授、蒋文副研究员共同指导下,彭若枫的论文《据海昏侯孔子衣镜铭重思“博学而笃志”之义》获2023年首届中国人民大学“树人杯”未来古文字学者学术征文大赛一等奖。这一成绩对本科生而言,已为不易。

彭若枫

“博学而笃志”出自《论语•子张》,也是复旦大学校训中的一句话。彭若枫在论文中重新探讨了“笃志”的意思。根据西汉海昏侯墓出土的孔子衣镜铭“博学而孰(熟)记”这一新材料,再结合前人研究,彭若枫认为,相对于“笃定志向”这样的流行解读,将“笃志”理解为“专注、切实、持续地进行记忆”更为合理。对彭若枫而言,这次学术锻炼让她愈发拥有去探寻更深之处风景的那份笃信。

《荀子•劝学》有云:“无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。”一席话,照见在复旦老师们的身上,形成了共同的从容气质。这也让00后的彭若枫明白,做事必先静心。她期待,在古文字的世界中探索遨游,悉心解读每一片泥土中的秘密,探索汉字的起源和演变,将古老而常新之文化久久传承。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:高玲 梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐