月背探秘缔造不平凡,离不开这支试验队里每个平凡的TA

青年报·青春上海记者 刘晶晶

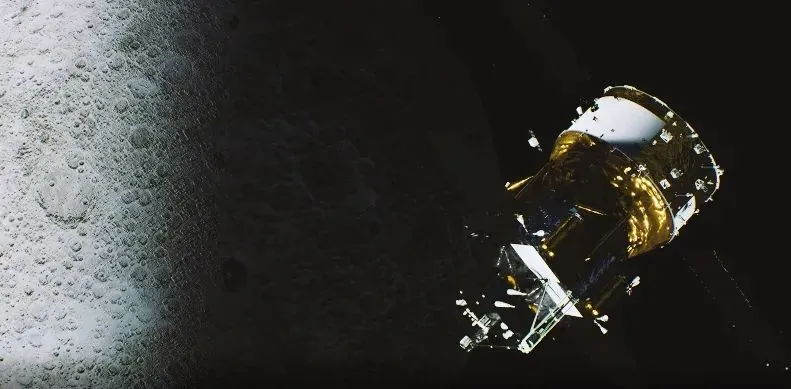

嫦娥六号成功返回,人类首次月球背面采样返回成功的背后,有一支来自中国航天科技集团八院的科研团队,他们坚守初心,默默耕耘,在平凡岗位上缔造了不平凡。

闯出月球探测领域新天地

自2004年探月工程启动,就被列为我国十六个重大科技专项之一,作为国家重大工程,中国航天科技集团八院为此配置了最优秀的领导团队。

试验队队长张玉花长期从事载人航天任务,从载人航天到月球探测的华丽转身,她实现了职业生涯的蝶变。大家都亲切地叫她“花总”。花总中秋出生,小名“秋月”,注定与月亮有缘。由于对探月的特殊贡献,她被誉为“玉兔妈妈”“嫦娥女神”。

作为有着三十多年工作经验的航天专家,查学雷与探月的缘分始于探月二期论证和探月三期研制。2016年他从载人航天转到嫦娥五号,将载人航天人命关天、万无一失的要求深深植入探月工程的土壤中。他常对大家说:“嫦娥六号任务是一场大考,我们发射场的各项工作,就是临上考场前最后的备考,寒窗苦读就看今朝!但与高考不同的是,我们的大考没有优秀与及格之分,我们只能考满分,除了成功,别无选择。 ”

在舱段对接、器间对接等关键阶段,李天义负责现场指挥,及时决策,确保发射场试验任务的顺利推进。他是大家在困难波折面前的“定海神针”。杜善亮对发射场各项流程了然于胸,每天的班前会,他都把当日工作安排得井井有条,将繁杂的工作协调和保障任务安排得周全妥当。

这支有着巨大潜力的生力军,硬是拼出了中国航天科技集团八院月球探测领域一片新天地。他们突破了对接机构、综合电子、结构轻量化、分离机构等关键技术。在嫦娥六号研制过程中,型号团队统筹配合,先后完成了单机延寿、产品贮存及验证试验,产品适应性改装等工作,通过严谨务实的工作,高质量的交付产品,最终成功将轨道器发射入轨。

五年贮存、两年研制,甘坐冷板凳

“高光时刻的背后,是世人无法知晓的坚持和努力。”嫦娥六号经过五年贮存、两年研制,团队成员秉承着“甘坐板凳十年冷”的奉献精神,守得住寂寞,为同一个目标默默努力奋斗着,在研制过程中突破一个又一个技术难题。

袁勇在团队中被称为“小百科”,既能解决试验的各类技术难题,为型号两总决策提供技术支撑,又能做好试验队信息系统搭建和运维,被称为试验队中的“多面手”,试验队员们总是说“只要有问题就找袁勇,不管工作中还是生活中的什么疑难杂症,总能给你解决”。作为袁勇的徒弟,易凌宇在嫦娥六号国际载荷立方星搭载任务中,顺利完成了立方星搭载技术更改论证,主持多项专项验证试验,使搭载任务得到充分考核。

刘志强作为一名2006年参加工作的中生代骨干,经历了载人航天十年历练,见证过嫦娥五号的光荣与辉煌,他带领新入职的陈欢乐和周卓完成了北京测试、发射场测试的电总体技术状态控制,确保了测试状态正确,测试全面覆盖。

95后设计师常红作为第一次到发射场的新队员,在师傅谈寅的指导下,短时间内快速成长,她在每次加电前都会做好状态确认,仔细核对每一条遥控指令,严格把控测试流程,不断优化测试项目,顺利完成了在发射场期间的各阶段电测及判读报告。

对接与样品转移是嫦娥六号在环月轨道的重要动作,在机构研制过程中,傅丽佳带领团队进行了853次对接和817次转移验证试验,可谓千锤百炼。任海辽带领团队完成了力学试验、舱段对接与分离试验等大型试验。作为火工品专家,他还积极参与其他分系统的火工品测试与状态确认,将严谨细实作风贯穿到整个试验任务中。

总装“特种兵”队伍中已有00后

嫦娥六号轨道器于2023年初就运抵北京,总装“特种兵”队员从那时就开始离家远行,开启长达14个月的型号出差任务。

发射场期间,总装负责人陈文成带领团队提前细化每项操作内容,组织推演工作,识别操作风险并制定有效的控制措施。总装指挥陈登海就是他的“领路人”,陈登海从嫦娥三号开始一直负责月球探测领域的工作,是型号的“老法师”,经常对陈文成说“要继承嫦娥五号好的经验,同时又要优化工艺流程,细化工艺文件,把控产品技术状态”。第一次进场的顾伟德是工艺技术条线的“接棒人”,师父陈文成经常夸赞他是“技术状态控制的一把好手”,顾伟德更是把“总装工艺是为总装现场服务的宗旨”写到了自己的工作中。

总装操作秦春云,作为探月型号的“老人”,对产品状态非常熟悉,是总装队伍的多面能手,很多难操作的项目在他手中都能出色完成,“在宽度不足一米的平台上,要前躯下垂近1小时,进入狭小的空间里进行多项操作”“塔架上,钻进整流罩内的射前操作”……他对关键操作项目始终坚持着高标准、严要求、一丝不苟,对自己的徒弟宋文杰,更是将自己的经验毫无保留地传授,帮助他成长。

总装队伍中青年力量涌生。1998年出生的张煜泽是一名总装检验员,在长期的检验工作中,炼就了他的“火眼金睛”,能够洞察细微之处,做到产品检验与生产过程相融合,轨道器共有近200个放气孔,发射场共形成共600多项状态确认点,他都需要一一确认并拍照记录,而现场拍照设备只有一台,拍照只能穿插进行,他便成为总装现场的“单点选手”,但是他总能尽全力完成所有拍照。“总装工作有他确认,我们都放心。”轨道器各主任设计师都说。

2003年出生的韩宇是本次试验队中年龄最小的,但干起活却非常“老练”,已经多次进场的他,不仅仅是被动的接受工作安排,而是可以预想后续的操作,并提前准备。每次操作前,他都会认真学习总装工艺文件的每一道工序、每一个细节,他经常说:“我要多学些总装知识,为以后更好的服务航天打下基础。”同样是00后的李清水,作为操作二岗,跟随师傅周佳楠多次进场,对产品从零件到部件、从部装到总装,一张张清晰的结构逻辑图早就深深地印在他的脑海当中,展开试验流程他也早已牢记于心,逐步成长为总装的中坚力量。

各分系统团队多“女中豪杰”

嫦娥六号轨道器各分系统工作都由精英骨干组成,其中不少分系统的主任设计师都是女中豪杰。

吴红松在大家眼中是一个可爱的大姐姐,但工作起来就是那个人人尊敬的吴老师,她负责的分系统的报告每次都被列为型号的标杆,“一时标杆易,一世标杆难啊!”正是因为他们的锐意进取、大胆突破,打造出了中国月球探测最强相机,留下了无数完美的太空影片。

苗瑞琴博士,平日里也是一位活泼的“小公主”,可工作起来“勇冠三军”。作为该专业领域专家,她身兼数职,在别人眼中一件很难完成的工作,在她这里都能迎刃而解,而且从无差错。

为了确保整器的正常运行,所明璇带领团队在发射场完成了226个接点、65束电缆和11项专项测试,全面保障了轨道器的“身体健康”。

而在基地办公室的一角,总可以看到许峰在认真工作,他沉默寡言,属于行胜于言的那种工科男,平时不善表达的他,一说到自己的专业却是光芒四射,每次提交的双想报告、测试数据比对报告都堪称标杆。

正是这样一支年轻、富有朝气和创新精神的团队,用细致认真的工作态度来面对这一项项庞杂繁琐的工作,为完成月球探测的使命与任务默默奉献。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐