一条弄堂,流淌岁月回甘

青年报记者 周胜洁/文、图

绿树掩映的百年中山公园里,藏着一座上海凝聚力工程博物馆,因为时代发展不停更迭的历史记忆,倒是在这里能寻到。走进博物馆,看了“凝聚力工程”创新发展大事记时间轴后,走到第一个拐角处转身,仿佛回到了上海的老弄堂,全新沉浸式展项《典当弄》用复原场景与微电影重塑,真实还原了20世纪90年代华阳路街道棚户区万航渡路1254弄的生活场景。1990年前后的华阳路街道是上海典型的棚户区,区域面积小,人口密度高,贫困居民多。遇上大雨天、大雪天等极端天气,这片地势低洼的棚户区就要经历“屋外下大雨,屋内下小雨”,街道党员干部会赶去居民家铲积水,了解每家每户的情况。

“每逢大雪天,街道及居委会干部要第一时间到居民区,挨家挨户嘘寒问暖;每逢酷暑日,干部要及时为居民送清凉;在暴雨天要卷起裤脚管帮居民排水……”在这虚实结合的场景中,耳边传来清脆的鸟鸣声,实景展示了居民家门口窗台上躺着的小花猫,洗衣盆里斜放着的搓衣板,煤球炉上搁着的锅子。居民家里的陈设更让“老上海”感到亲切,三五牌台钟、9英寸电视机、红灯牌收音机、无敌牌缝纫机,就连桌上放着的热水瓶,瓶身还套了竹编的竹套防烫。

当时上海正处于改革开放初期,社会深刻转型,长宁区华阳路街道党工委为民解忧、为党分忧,开展“串百家门、知百家情、解百家难、暖百家心”大规模走访活动,用心为群众解难题、办实事,以“了解人、关心人、凝聚人”为主要内容的“凝聚力工程”从华阳路街道起步,走向全市、全国,发展为上海城市党建的品牌名片。街道当年有个不成文的规矩,天气就是无声的命令,困难户更是重点关心对象。

95后党员讲解员陶亦非每每带着参观者来到《典当弄》前,都会点击手中的平板电脑,播放1分多钟的影片,片中既有弄堂里居民家长里短的生活,也有遭遇大雨后,党员干部或是爬梯子为居民检查屋顶瓦片情况,或是奔波在弄堂里搬运防汛沙袋,“根据不同观众的需求,我会点击播放沪语版或者普通话版。”

讲解员陶亦非。

年轻的陶亦非没经历过弄堂生活,在成为讲解员后才开始了解展品的用途。他站在还原搭建的水斗旁,从隔板上拿起一个木柄摇铃轻轻摇了摇,摇铃发出了清脆的响声,“当年党员干部就是这样在辖区里巡逻,边摇铃边提醒居民‘天气干燥,防火防盗’。”每当遇上老居民参观《典当弄》,他们常常“反客为主”,“考问”起陶亦非:“你知道这个老物件上海话怎么说吗?”“知道当时居住环境是什么样的吗?”对他而言也是难得的学习机会。

大三那年,陶亦非成为党员,2021年大学毕业后来到上海凝聚力工程博物馆,成为一名讲解员。之前有些害羞的他从未接触过讲解工作,如今越讲越自信的他希望有更多青年投入到红色文化的宣教工作中,传递“全心全意为人民服务”的根本宗旨。“‘凝聚力工程’给我印象最深的是,要从点滴小事做起。包括看到当时基层党员干部走访困难群众时的工作笔记,一条条一页页,记录得整整齐齐,让我很受触动。我能带好每一次讲解,也是从点滴小事做起。”

据悉,上海凝聚力工程博物馆于2013年开馆,2023年经过两个月的闭馆更新,去年7月以全新面貌回归,这里也成为上海城市基层党建创新实践基地、新时代上海党的群众工作创新实践基地。全新沉浸式展项《典当弄》无疑增加了空间感和体验度,配合音效,让参观者身临其境地感受到当时弄堂里的生活气息,了解党员干部是如何急群众所急、想群众所想。

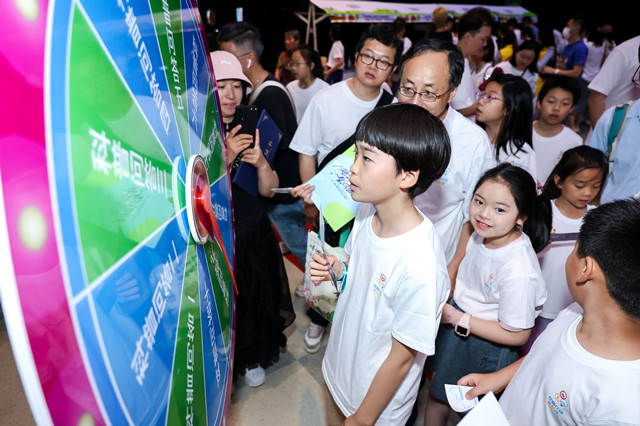

《典当弄》这一沉浸式展项如今还承载了新功能,博物馆以此为基础开发了新课程“学沪语 识旧物”。不久前,第一堂课开课了。心连心志愿服务队志愿者、“老华阳”陶维良老先生带着参加活动的亲子家庭开展了一场“跨越时空”的温馨对话。“被子拍不仅实用,而且它倒过来的样子很像我们的中国结。”“这是蜂窝煤,以前很多人家都用过。”孩子们热情地围着陶老师,在了解沪语和海派文化的同时,感受典当弄内各类老物件的“前世今生”,感受上海的发展变迁,更能感知到当下“凝聚力工程”的意义。

青年报记者 周胜洁/文、图

来源:青年报

- 相关推荐