她给自己做了一个非典型博士数字人分身,志在传播学术志趣

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图(除署名外)

写论文很头疼?做学术研究很枯燥?在上海一所高校的青年教师庄育婷看来,如果缺乏学术志趣,很难将做学问这件事进行到底。

利用自己当年写博士论文时的曲折经历和自己写的几本书为原料,庄育婷和自己的学生共同训练了一个数字人分身,对写论文有困惑的学生开放,数字人有问必答,能自由互动。

不仅如此,就在前不久,她还自掏腰包举办了一个非典型博士成长记公益展,邀请各大高校的非典型学者讲述自己的爱好和不为人知的一面,打破大家对博士、学者的刻板印象。“有机会的话,未来我希望这个展览能办到各大校园,接下来,我还将持续推广学术志趣的理念。也希望更多的非典型博士被看到。”

训练一个数字人分身,7*24小时有问必答

“讲述人·庄育婷——博士论文评议过程”,扫码打开后,有两个界面选择,一个是“智能聊天”,可以用文字形式和庄育婷对话,另一个是“AI连线”。记者点击了“AI连线”,屏幕上立即出现了数字人庄育婷,记者向它用语音发问,它会“略作思考”后,一一回答问题。

“这是一个7*24的平台。想要和我对话的人可以实时发问。我的数字人分身有问必答。”庄育婷透露说,自己之所以萌发了建数字人的念头,是希望通过当年写博士论文的经历,给自己一些启发,一点点疗愈。“当年走过这背水一战,我明白我可能不是最优秀,但我可以尝试最努力。人生的路很长,我们不会总是幸运,那朝着太阳的向日葵也有背光的一面,或许我不能告诉你成功的样子,但我可以告诉你黑暗中有光,所以不要轻易放弃心中的希望。”

原来,庄育婷在撰写论文的过程中,和老师的讨论文字达到了近千万字符,修改的版本数量达到了200多个。最后一波三折才获得了博士学位。她将这段经历写了出来,希望鼓励更多正在写论文的学生,带给他们一些心灵上的慰藉。

从高中到博士,庄育婷都在新西兰就读,也当过当地大学的老师。2019年她受上海一所高校邀请回国成为国际商务系的青年老师。

在教学过程中,她发现博士这个群体很容易被套上刻板印象,聪明、自律、好学、呆板、严谨、难追、严肃等。外界会给这个群体加一些符号。但在庄育婷看来,“其实,博士这个群体很多元。他们中有的爱玩游戏,有的爱画画,有的爱旅游。也是有血有肉的人。他们不容易被看到,不被鼓励表达。”

推广学术志趣是庄育婷回国后一直在践行的事。“如果科研是一件很痛苦的事,不能给自身带来乐趣的时候,部分人就会选择躺平。我恰恰认为,如果在一段时间里,做学术给你带来很大的痛苦。可以走开,等平静后再回归,要试着将学术生命拉长,而不是耗尽。在遇到困难时,大家可以鼓起寻求帮助的勇气。我希望大家活得更加精彩。提升这个群体的幸福力。”

举办非典型博士成长记展,让更多的博士被看到

今年6月下旬,她在学术顾问南开大学商学院教授任兵、华东理工大学商学院退休教授郭毅,还有一群志愿者的帮助下,自掏腰包在宝龙艺术中心举办了一个非典型博士成长记展,吸引了从全国各地慕名而至的各大高校的师生来参观。

展览上既有她个人成长的重要节点历史,撰写博士论文时的语音、图片、视频等。还有她和导师近1000万字的对话电子书。

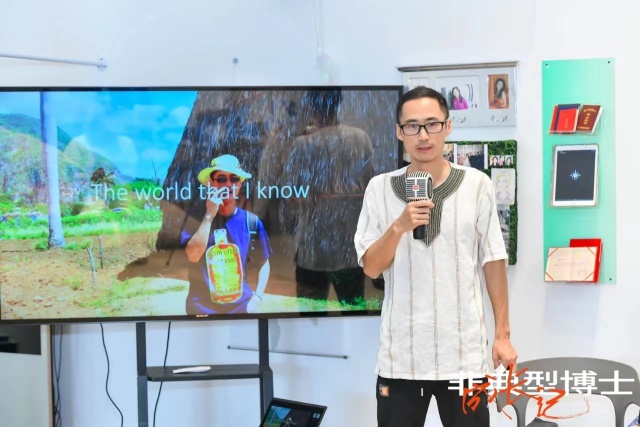

现场,她还设置了非典型博士主题日,邀请了来自各个高校的学者讲述非典型学者的心路历程。

其中,华东理工大学锡比乌中欧国际商学院中方海外执行院长孟磊和大家分享了“跟着孟磊走天下”。“孟教授曾经走过60多个国家,他称自己从未在其他场合说过自己的这段经历。现场展示的那些照片也是首次公开。让我印象很深的是,他在国外的时候探访过一个非常危险的村庄。和朋友约定如果几点不回来,请对方一定要报警。他采用了搭车穷游的方式环游世界,和他平时给人的形象不太符合,让我对他另眼相看。”

受访者/图

展览上,华理副教授张艳辉开设了一个国画工作坊,教大家画紫藤扇子。绘画的技能是张艳辉和父亲学的。“此前,她从未将这个技能带到学术界。现场氛围非常好。”庄育婷说。

厦门大学国际学院专业教研组组长、副教授杨帅工作多年后学了画工笔,整个人变得非常平和。这次她的作品也被展示到了展览上。她专程找到庄育婷道声谢谢,“感谢你让我被看见。”这让庄育婷有感而发,“在别的行业,被看见似乎没那么困难。但在学术界,这样的渴望愈发强烈。在外界眼里,高校老师仅仅就是老师而已。其实,在8小时之外,他们有着丰富的兴趣爱好。比如东南大学教授吕鸿江,在职场上是女强人。见面时我觉得她是很厉害的人,但私底下她对艺术方面的造诣也很深。现场展示了她的雨花石油画作品。”

这个精心策划的展览里,她还邀请了一支博士乐队和一个博士时尚模特队现场表演。“现场太燃了,完全颠覆了大家对理工生的看法。”庄育婷告诉记者,她的展示内容分成几个层次,一个是具象的她,然后是群像的非典型博士/学者,最后是去丰富抽象的“非典型博士”的概念。“我希望在被看见之后,会有一种放松,会有一种这就是我的接纳。博士、青年教师这个群体需要被接纳、鼓励、支持。当更多人的多元性被看到后,不要那么紧绷。”

受访者/图

这场展览对庄育婷而言挑战不小,办展的成本不小,又不收门票,没有企业真金白银的赞助。但先生的一句话鼓励了她,“如果想要人生有更多的可能性,这可能是一个机会。”之所以没有邀请企业冠名,庄育婷有自己的想法,“我看了一些别的受赞助的展,策展人的很多想法没办法落地,被裹挟着往前走。这是我不愿意看到的。”

为了控制成本,除了一名志愿帮忙的学生外,几乎没有人是从头到尾全职投入的。“7天,我们开展了26场活动,我真的分身乏术。还要布展,真的太崩溃了。但这次办展,对我来说也相当于是一次自我探索,类似创业的过程,从无到有。

未来将持续打造非典型博士IP,推广学术志趣

2016年到2018年,庄育婷曾在新西兰北岛的一所高校全职教书。“那里景色很美,但倘若不换工作的话,有一眼望到人生尽头的无意义感。想到没奋斗过的人生就像没活过一样。再加上要照顾国内的家人等因素,我选择了回国。”

从2020年起,庄育婷和任兵共同创办了科研能力养成社群,目前社群有8000多名博士和青年教师。她们在B站和公众号上也设了账号。

这次线下办展给了庄育婷一些启发。“我希望未来这个展览可以走进各个校园。我会首选考虑五角场、松江大学城等区域,这些地方高校聚集。”

在办展前,庄育婷为自己想到非典型博士这个概念有些欣喜,但在小红书上查询后,她意外发现原来已经有许多博士、青年教师不自觉地用非典型博士、非典型学者等来给自己贴标签。她还关注了一个非典型女博士的日常超话,被逗乐了。

最近,庄育婷有些忙,她在筹备非典型博士成长营,未来将开设各种疗愈沙龙。“形式可以很多元,比如舞蹈、戏剧、citywalk、可持续环保艺术创作等。”

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图(除署名外)

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐