火爆全网的“响屐舞”来啦!舞剧《西施》为上海增添一份东方传统神韵

青年报·青春上海记者 冷梅

记者获悉,7月13日-14日舞剧《西施》即将空降申城,国家级团队携千年之美,回眸历史,以翩跹之姿于上海国际舞蹈中心大剧场重现千年美人西施的传奇人生。

西施凭赤子之心,尖刀淬火,以柔软之肩,助越灭吴。究竟这一位从苎萝山下走出的浣纱女,如何肩负起复国重任?她的内心又发生了什么样的变化与成长?舞剧《西施》以现代人的视角揭开壁画上蒙尘美人的真容,解密她与范蠡的爱恨情缘,以翩跹的舞姿重现越国复兴的历史,将这位传奇美人波澜壮阔的人生向世人娓娓道来。

记者了解到,著名舞蹈家杨丽萍受聘为诸暨市文化艺术顾问,中国著名作家、编剧、中国舞蹈家协会第十一届主席冯双白担任该剧的文学顾问,现任辽宁省舞蹈家协会副主席、辽宁歌舞团首席王韬瑞是该剧的总编导。

杨丽萍表示:“舞剧《西施》从年轻人的角度,完成了对经典IP的全新解读,很有心意,也很有想法。舞蹈是中华民族的一种艺术形式,尊重当地的文化,用舞蹈的肢体语言表达一方水土,这是我想传达给年轻一辈的精神,也是一种启迪,地方文化与舞蹈艺术应是共生创作,生生不息的。”

舞剧《西施》中每个舞段各有其亮点,向观众展现了范蠡的赤胆忠心,勾践的忍辱负重,郑旦的豪爽跳脱,西施的秀外慧中与慷慨赴义。更重现了历史风云中的风流人物,为观众展开一副历史画卷。

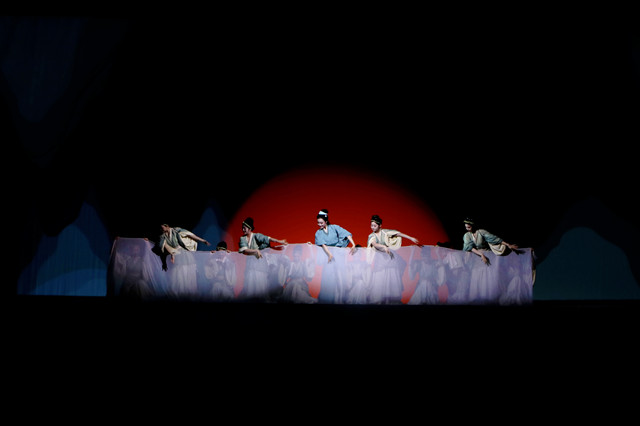

如剧中西施的代表舞段“响屐舞”,西施与众宫女脚蹬木屐、裙缀小铃,在不断铺陈变化的木板舞台上翩翩起舞。木屐与木板碰撞的回声“铮铮嗒嗒”,舞者裙上的铃铛“叮叮当当”, 相互交织成一支欢快的交响曲。整支舞蹈队形变幻莫测、舞姿婀娜优美、音乐欢快跳脱,完美再现了传说由西施首创、世界上最早的“踢踏舞”。

演出之外,该段舞蹈视频还在各大平台火爆出圈,全网获得几十万点赞,掀起了一波中国文化自信的热潮。该剧还引入了浙江省非物质文化遗产“船拳”元素,进行了创造性改编。

舞剧《西施》编导别具创新地将“船拳”融入越王练兵段落的编舞,化拳为舞,于方寸之间舞动乾坤。巧妙地借助道具,展现出战士们在船头演练厮杀的雄姿英发;再通过多媒体的光影助力,营造出“三千越甲可吞吴”的雄浑气魄;铿锵有力的鼓点,仿佛传递着越王呼之欲出的复国之志,看得人热血沸腾。

剧中教习嬷嬷的独舞更是让人眼前一亮,舞蹈弹跳和武术技巧刚柔并济、相得益彰,通过身体的流畅性和动作的力量性,展现出古典舞独特的韵味。中国舞的魅力在于其独特的弹跳和武功技巧相结合,刚柔并济,诗情画意,通过身体动作的流畅和力度,展示了古典舞的独特韵味。

舞剧《西施》总编导王韬瑞表示: “我希望创造的是一种共鸣,我带着我的东西进来,引发你的思考,你把自己的经历、学识交换给我,这本身就是一种很好玩的沟通方式。”

《西施》在舞美设计上为观众营造了两层幻境,一层是西施对于爱情的幻想,另一层是勾践为了复国大业,为吴国营造的纸醉金迷的假象。这两层幻境通过倒置的舞台布景呈现,亭台楼阁、山峦舶船都被倒置在了舞台上方,呈现一派镜花水月之像。这种镜像之美不仅仅是为了舞台的呈现,更是一种理想照进现实的共鸣。台前的观众在观看西施实现自我蜕变的同时,也能反观自己的成长心路,此刻的西施不再是一个人,她更是在座的每一个人。

极具中国东方特色的留白在剧中各处都得到了淋漓尽致的呈现。无论是在舞美还是舞段的设计上,《西施》都摒除了传统、刻板的形式“美”,将东方雅韵与现代极简相结合,给观众留足想象空间。舞台布景整体为纸雕质感,配合留白的灯光艺术、虚实结合的多媒体技术,将舞台元素极简化,打造东方美学特色。一船一桨一空地,潺潺溪水身前过,一方红绢两花烛,礼成人去空成欢……恰到好处的留白,少即是多的表现形式,将贯穿整个舞剧《西施》,在空灵含蓄之中,给观众留有无限遐想空间。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐