澜湄情青年志,赛事志愿者和选手携手创造更美好的澜湄未来

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图

澜湄情,青年志。第八届澜沧江-湄公河流域治理与发展青年创新设计大赛(Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development,简称澜湄青创赛、YICMG)决赛正在泰国宋卡王子大学普吉校区火热展开,围绕赛事主题“城市与人类居住区的可持续发展”提出创新创业方案,六国青年纷纷组队参赛。其中,有不少是往届的赛事志愿者成为了参赛选手。他们对于澜湄青创赛有着尤为特殊的情感。记者采访了其中的两位青年,一起听听他们的告白心声。

※ 被青年人的锐意创新打动成为选手之一 ※

中国青年、复旦大学国际关系与公共事务学院应届毕业生王开阳在毕业之年成为了澜湄青创赛的选手,而他与这一赛事第一次结缘要追溯到三年前的那个夏天。作为赛事志愿者的他,见证了志愿者的辛勤付出,更看到了青年人的锐意创新。

“那是2021年的暑假,我第一次参与YICMG赛事,当时是作为工作人员参与。因为这个项目是我们学院的一个重点支持项目,所以国务学院每个班级都收到了招募参加志愿者或者工作人员的通知。我看到这个项目可以和澜湄六国的青年进行交流,有一种青年外交的意味,觉得非常有意思,就参加了这个项目。”最初的记忆,依然深刻印记在青春的记忆里。

之后,王开阳成为会务组的成员,负责现场物资的筹备以及PPT的控制等工作。那段经历,让他作为第三人视角体会到“国之交在于民相亲”的深刻内涵。虽然那一年,同学们的赛事都是在线上进行,但即使那样一个艰难的时刻,大家都依然怀揣着火热之心,去商议和践行澜湄六国未来发展路径中的青年可为,一种“同饮一江水,命运紧相连”的感觉在王开阳心底变得越来越清晰。

“当时,令我印象深刻的就是,即使在线进行,大家依然不是只囿于当下的境况,而是把目光放远考虑澜湄地区的合作,这让我感受到了YICMG所具有的前瞻性和创造性的一面。在YICMG中担任工作人员的经历,让我也在心中种下种子,更想有机会真正地和更多澜湄六国的青年进行面对面的深刻交流。”王开阳说。

因为要准备保研,王开阳的这一念念不忘终于在大四毕业之际产生了落地回响,可以说,这次YICMG也是实现了他一直以来的心愿。

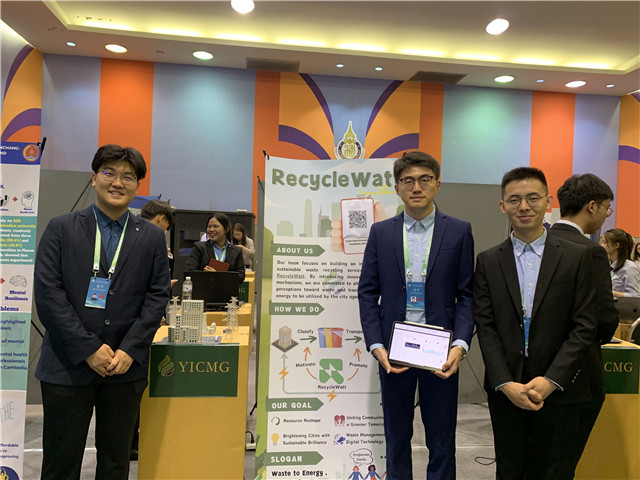

本届赛事是围绕“城市与人类居住区的可持续发展”提出创新创业方案,这也让王开阳十分兴奋,团队的三个同学正巧都对这个方向比较感兴趣。如今,他成为一名参赛选手正在赛事现场,和小伙伴们带来了一个面向澜湄城市地区的垃圾回收发电的“Recycle Watt”项目。

就此次的“Recycle Watt”项目,三人行团队准备了交互的设计界面、现场模型,在路演时让概念变得更为清晰可懂。王开阳介绍,这一项目利用科技赋能,在互联网和大数据的基础上,建立“积分激励-收集中转-发电供能”垃圾分类回收新模式,聚焦的正是东南亚国家当前垃圾日益增长而能源日益短缺的问题,“我们希望通过科学回收澜湄六国居民的垃圾,让垃圾发电站获得充足的燃料供应,生产出更多的电力,随后我们再把这个电力以积分的方式回馈给参与到我们项目的居民。”

即将在复旦继续攻读国际事务研究生的王开阳,希望此次以一名选手的身份能和澜湄六国的青年多交朋友,多了解各自的所想——“这个世界到底是怎么样的?”“现实应该向哪个方向发展?”他想,这些经历可能以后也会成为他研究国际事务或参与国际组织工作的有益参考。

从开赛首日的破冰环节,王开阳所在参赛队就和几位来自泰国、老挝、柬埔寨、缅甸、越南的同学认识了,也在第一天就互换到了不少联系方式,“和他们的交流确实让我收获很多。如果能将好的创意落地,或者是将一些经验带给和帮助到澜湄地区的国家、城市进行更好地发展,这将是很有意义的尝试。”王开阳期许道。

※ 拥抱这一创新与交流碰撞之旅 ※

和王开阳一样,从赛事志愿者成为参赛选手的行为,正在多所参赛高校中“复刻”。来自青海大学动物医学专业的伍宏和生物工程专业的向景也都是如此。如今,两人和另一位同学一起组队参加了今年的赛事。

向景说,他有幸以志愿者的身份参与到2023年澜湄青创赛,当时他主要是负责协助复旦组织赛事的同学,帮助他们一起在青海大学校内组织赛事活动,比如协助选手场地的转换以及会务接待工作,“期间要十分明确每天的任务,以及在突发事件中的应对。去年原定计划是七天,后面因为在玉树的行程取消了,只有五天,但志愿者们还要提前做好准备工作,所以可能提前一两周就已经开始参与到整个流程中。工作节奏快,但心情很愉悦。当时,我也是见证了整个澜湄赛事的过程,看到了众多优秀的选手,这也激励我产生想要努力去参加这个比赛的念头。”

最让向景心动的是澜湄赛事的主旨,各个国家、各个队员一起交流创新,碰撞出思维的火花,“去年的主题是新农业,大家真的创造出了很多不错的项目,并且实实在在为澜湄流域治理提出一些具有创新的青年想法。选手的创新精神也十分打动人,各个团队除了一开始的团队项目展示,之后还将打乱重组,让各国家的选手一起交流碰撞原始孵化方案。我觉得,这样的形式比传统的创新创业比赛更有创新性。”

一年之后的今年暑假,向景等三人成为了选手。他告诉记者,组队的契机是参与了学校的纳米抗体工坊,和一些志趣相投的小伙伴在社团里认识,现在再一起组队来参加。“我们的社团本身就是由跨学科的同学组成,大家根据自己的兴趣爱好加入到这个社团,又交叉融合,共同研究探讨新的课题。这段经历也给我们来参赛注入了勇气。”

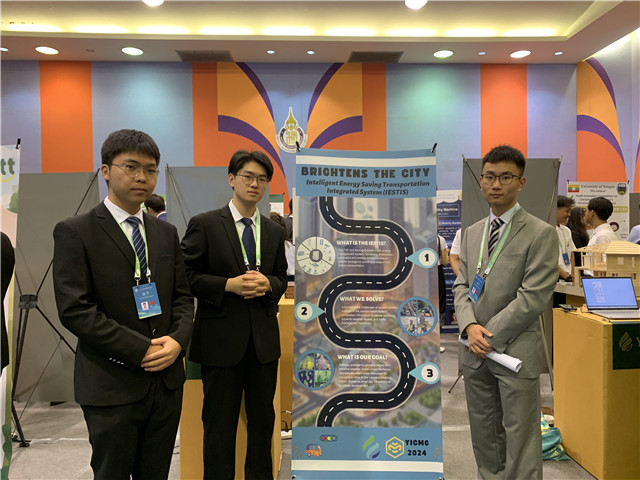

此行,三位同学结合青海当地的太阳能产业带来了“智慧节能交通一体化系统”项目,主要针对交通信号灯停电的应急供电方案都存在时效性差,可靠性低等问题,从电网与交通网解耦的角度出发,采用微电网架构,设计出一套能够提供高可靠应急供电同时满足低碳交通要求的光储一体化交通信号灯能源管理与控制系统,也以此推进智慧城市的建设。

“从项目的构想到实施,我们一步步参与校赛,再进一步进到国赛,觉得是一件很荣幸的事情。比赛的体验也非常好,认识到了各国的朋友们,也看到了非常多厉害的选手团队,给我的思维带来了启发。”向景十分留意其他19组参赛队的创新设计,并十分期待充满悬念的跨国团队的组建。根据赛事规则,跨国团队组建于7月9日晚抽签产生,在第一轮团队项目的比拼后,各国选手将随机分配生成新的跨国团队,进行第二轮赛事,他们将拿到一个原始孵化方案,进行合作细化和完善,而这份用意正是为了增进各国青年的相互交流和学习。

“这趟比赛非常值得,是我心目中的一次创新与交流碰撞之旅。”向景实践着,憧憬着。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐