青年调查|黑色博物馆揭开的心灵黑洞,你能面对吗?

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图、视频

近来,一个名为“黑色博物馆”的沉浸式展览在小红书上被频频提及,引发了年轻人的兴趣。黑色博物馆,让人联想到10年前曾引起轰动的失恋展,两者恰恰是姐妹篇。

失恋展曾打动很多情感细腻的观众的心。黑色博物馆,主题就冷峻多了,观众的观感也相对复杂多了。它关注的是精神病世界,试图让人们有更包容的认知,消除对精神疾病的偏见。

但在观展之后,有人深受触动,有人却觉得压抑,甚至有家长愤怒投诉该展览对未成年人不宜。那么,事实真相到底如何呢?记者对此进行了调查。

激动的家长在愤怒什么

黑色博物馆在做什么

王女士读高一的儿子,和同学结伴参观了黑色博物馆。但在孩子参观后,王女士多次拨打投诉电话。她称儿子比较喜欢二次元,本以为是一个另类的艺术展,但没想到有些展陈内容“很血腥”,儿子没看完就出来了。

她认为,自己并不反感黑色博物馆的存在,其展览内容对成年人兴许有教育意义,能让公众关注精神疾病群体。“但我觉得,对抑郁症患者的理解是建立在成年人能辨别好坏的基础上。未成年人的心智还不成熟,他们很少能接触现实中的血腥和死亡。大部分孩子进入博物馆是受好奇心驱使,在没有做好心理建设的情况下进去的。突然看到这样的场景,会产生身心上的不适。这和看鬼片完全不是一回事。”王女士建议主办方能对购票者的年龄进行限制。

那么,这到底是个什么样的展览呢?

记者以观众身份购票探访,发现柜台前设有一个“进场前须知”,其中有一条写着,“未成年人及心理承受能力差者不建议参观,如需参观需有成人陪同。”而在进入最后一个展区“遗书”区,墙上则贴了一个醒目告示“此空间可能会引起观众不适,未成年人及心理承受力差者不建议参观”。

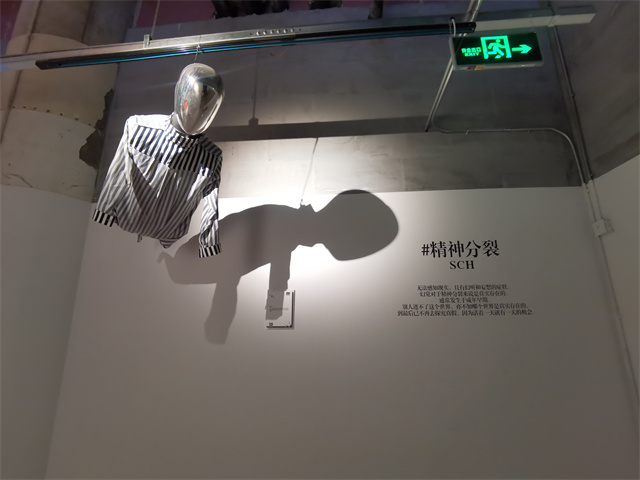

展区内设三间剧场,分别对应3种精神病症:强迫症、精神分裂症、抑郁症。在强迫症剧场,有系不完的鞋带、数不完的沙子、挂不断的电话,模拟着强迫症患者的日常情境。在精神分裂症剧场,展示的是精分患者眼中的“真实”世界的造景还原,而这也正是让王女士的孩子感到害怕的世界。在抑郁症剧场,展示了一些患者的实物和药品等。记者在最后一个展区读了数份遗书,确实有一种压抑感,但也若有所思,体会着展览里的一句话——“人的这一辈子,除了死亡都是擦伤。”

黑色博物馆的制作人,就是当年风靡上海的失恋展的创始人之一曹迅。谈及办展初衷,曹迅说当年失恋展火了后,发现参展者中有一些女生因为失恋产生了抑郁情绪,还有学生因为学业和情感问题,去看了心理疾病。受此启发,做了国内还没有人涉及的黑色博物馆第一季“精神病世界展”,相当于失恋展的姐妹篇。

从2014年开始筹备,曹迅说现在这一季已经是2.5版本了,“这一季旨在科普大众对于精神与心理疾病的认知有更多元、包容、除污名与偏见的架构,从而回答在展览入口处抛出‘什么是正常?’的问题,相信你们都会有自己的答案。”

据参与策展的孙扬透露,展览最初由曹迅、他和另一位成员三人联合发起。“希望通过这个展览,让自己也让其他人可以理解精神病和精神问题存在的普遍性和社会性。”

事实上曹迅和孙扬,或因家属或因自身关联精神与心理疾病,对此有切肤之痛,因而在策展中有更多的观照与省思。曹迅认为,“精神与心理疾病的归因远远不止医学、遗传、家庭、社会环境等,它远比我们想象的复杂,我们努力探究人类心灵深处未浮出水面的那部分,只是有一个人,一个个家庭承载了这些所有人类的心灵黑洞,独自在夜晚默默舔舐伤口。命运并非会眷顾谁,黑暗的尽头是光明。”

走出黑色博物馆的观众在想什么

有人觉得疗愈,有人给了差评

不管是带着满满的好奇,还是怀揣着被理解被看到的预期,抑或被名字吸引进入后一脸茫然的观众,那些走出黑色博物馆的观众到底在想些什么呢?

观众龚先生认为,对于正常人尤其是孩子而言,在没有丝毫准备的情况下看到这些展品和遗书,仿佛一个没有免疫力的人直接接触病毒,感到不适是很正常的。“但其实正常人并非生活在无菌的环境下,生活中多少也会接触过一些患有精神疾病的人。更何况,抑郁症已经成为类似心灵感冒一样常见的精神类疾病。这样的展览也起到了呼吁大家关注身边人精神状态的作用。”

“我也是病人,只是心感冒发烧了而已”,展览上的这句话让龚先生记忆犹新。他认为,未成年人心理健康形势比较严峻,大众也应该去关注学生的精神健康。原本心理有问题的群体来观展,则会引起共鸣,知道自己不是孤单的。他建议,亲子家庭可以一起来观赏,让父母能共情孩子的痛苦。

记者在现场遇到的大四女生李同学则表示,自己是在小红书上看到介绍后被吸引过来的。看毕很触动,觉得展览很棒,“遗书的环节给展览做了一个收尾。”展馆的一名售票人员透露说,自己遇到过不少看展览看哭的观众。

翻开大众点评、小红书等平台上的评价,可以看到网友们褒贬不一,有人评价压抑,也有人称很治愈。

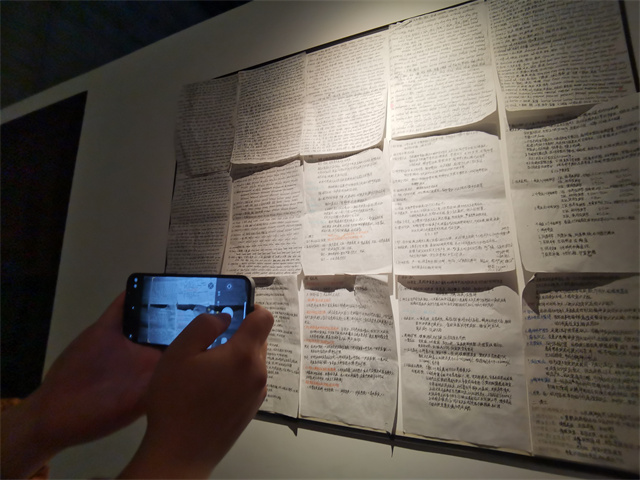

投赞成票的以小红书网友“喵呜球球”为代表,他的观点是,“看过很多展,这场关于精神病世界的展览,算是气氛最压抑、后劲最大也最特别的。沉浸式体验把精神病患者最真实的世界呈现在我们面前,共情力强的人也许会和我一样,在走到第一个房间的时候,就忍不住红了眼睛……在那些真实的手写日记和物件里感受到喘不过气的悲伤,却又在最后一个展区,被患者之间的鼓励和大家的留言给治愈到了。”

大众点评网友“Emily翻”说,“这个地方最震撼我的就是最后遗书的部分,整个展循序渐进告诉了你精神病世界的样子,但都抵不过最后这一张张真实的遗书。很震撼,虽然不能理解,但是很难受……”

和朋友共同参观的网友“月咏袅袅”在参观时不由自主地掉眼泪。“希望能有更多人来了解精神病患者的内心世界,说不定能促进彼此之间的相互理解。比起造景、装饰,那些笔记、遗书更能够震撼人心。”

同样的展览,打动一些人,但在另一些人眼里的评价却不高。网友“mikihyesung”给了展览“差评”,“大都是黑色布置,给人感觉很压抑,很不舒服。我看完后,觉得人有点晕晕的,孩子当天就发烧。抑郁等心理疾病本应该得到社会关爱,应该给人希望和光明,并不是贩卖焦虑和黑暗,如果这就是所谓的艺术宁可不看。”

网友“海之氘”用“很糟糕”来形容观展体验。“他们并不想被人关注,他们不特殊,他们不是生活的演员,他们是生活的一部分,恰如你我也是这万千的一部分,我不喜欢这样的展览,他们不是作品!”

黑色博物馆为什么引发争议

小众主题面向普罗大众的尺度在哪

同样的主题,同样的展品,同样的艺术装置,为何同一个展览在不同人的眼里观感天差地别,从而引发了巨大的争议呢?

在普通观众之外,精神疾病治疗的专业人士、从事展览的专业人士,也给出了自己的评判。

上海市精神卫生中心主任医师乔颖的观点是“既然展览的主题是科普精神类疾病,最终是希望大家有情感的寄托和出口,同时有疗愈性色彩,整体基调应该是积极向上的。但整个展览看下来就比较压抑。当然,不排除展览展示的是抽象化的艺术。策展人并非精神科专科领域的业内人士。”

业内资深策展人苏冰谈到“一般的艺术展会标明策展人、艺术家、设计师等。黑色博物馆没有标明艺术家是谁。这个展览属于IP特展,展览可以打破一切常规。整个策划团队设计了一系列的场景,放大了情绪价值。”在苏冰看来,这是一个创意型的商业展览,不能归类为艺术展览。

那么,类似的商业展是否需要报批呢?上海市会展行业协会秘书长屠建卿认为,展览都需要报批,会展行业协会涉及的展览主要以商贸展为主,但在商场举办的这一类型的展览不属于协会的管辖范围。一般这样的展览需要报文旅、公安等部门。此外,商场也有监管责任。类似这样的展览内容要严格把关,如果偏一点,可能会产生影响。这一说法得到了孙扬的证实,此类商业展的确需要文旅等有关部门审批。

记者了解到,其实这些年来,上海各大商场举办的商业展并不在少数,比如“减压展”“孤独的泡面展”、3D艺术展等。但大部分主打的是好玩减压,参观人群也以年轻人为主。相较这些展览,黑色博物馆的参观受众相对“小众”。

“观众以年轻人为主,几乎没有中老年人。”心理学专家、国家二级心理咨询师顾凯宪透露说,据其所知展览的观众以心理咨询师、社工、精神疾病患者为主。如今它在学生群体中很火,恰好说明了部分学生无处宣泄负面情绪,相当于给社会各界敲响了警钟。

对于黑色博物馆的展陈方式,以王女士为代表的家长是不接受的。“儿子进去后给我拍了数张照片,他一开始觉得好奇,认真地看展,后来觉得不舒服。我觉得不对劲,打他手机他迟迟不接电话,后来通过他同学的妈妈才联系到他。回来后他如实说,自己在展馆内出现了耳鸣和头疼等症状,即便出了展馆也过了很长一段时间才缓过来。作为男孩子他死要面子,一直跟着其他同学往里走,后来觉得不能承受了才告知我。”

在乔颖看来,这些展览的内容可能会误导一部分学生。相关的展览应该聚焦生命教育,最后回归到珍爱生命的终极话题,不是直白地传递生和死的直观感受。“生命只有一次,我们应该珍视它。即便艺术化的展陈内容不乏一些博眼球的形式,但也要基于理论和方向准确的基础上。”

正如乔颖所言,“展览的初衷是好的,意在对公众科普精神类疾病,但展示形式有待商榷。可能会误导大家加深对抑郁症、精神分裂症等疾病的偏见和歧视。抑郁本身可以是对生命的礼赞和温柔的提醒,何必展示得很痛苦呢?”

精神疗愈需要社会关怀

但怎样让展览更有建设性

小众展览怎样面对大众、策展初衷怎样和观展体验不脱节、特殊主题如何不引发社会争议、如何对观众做好心理铺垫、如何做好观众分流……这种种问题都是这样一个旨在对精神病世界表达关怀的展览需要进一步思考的。

关于观众分流,全国律协未成年人保护专业委员会委员、上海市政协委员张玉霞称,对于未成年人,她并不建议独自观展,可以采用提示“十四周岁以下未成年人不宜”或者“未成年人观展,必须有成年人陪同”等措施。

在办展内容上,顾凯宪建议展览可以举一些名人的例子,比如游泳天才菲尔普斯曾是多动症儿童,精神分析学创始人弗洛伊德曾承认自己有神经质等。“一些曾经的患者后来成为响当当的精神科医生、心理学先驱,发明了很多量表、疗法、药物等。这些都可以让大家看到希望。”

对于专家们的建议,孙扬觉得“这些意见非常有道理,我们也在提升。”这两年曹迅正在思考把“疗愈融合”作为黑色博物馆系列第三季也是最后一季的方向,收集总结大量没有复发的案例,做一些效果呈现,带给患者和公众更多光明的积极面。用孙扬的话来说,就是“我希望公众理解,精神病,只是和感冒一样,既不可怕,也可以痊愈,更不需要歧视。歧视精神病,就像歧视别人得了盲肠炎一样可笑。这是去耻和反歧视的第一步。”

截至发稿记者追踪到,展方在吸取了各方意见后,在之前出口空间提示的基础上分别就展品部分进一步强化了单独提醒。记者看到,主办方在“遗书区”的每件作品旁都附上了“未成年人及心理承受力差者不建议打开”的醒目提醒。

【 专家观点 】

■ 乔颖 上海市精神卫生中心主任医师

我之前参观过黑色博物馆,个人不是特别喜欢这个展览,不是说它的整体创意不好,而是从心理学角度来说,该展览不具有专业技术含量,且整体感觉太压抑。

对于未成年人来说,他们并不知晓真实的精神疾病患者的状态。难道精神分裂症看到的世界一定是奇形怪状的,比如身体吊在半空中吗?这里需要强调一下,不是说黑色博物馆的艺术呈现形式不好。但建议其内容需要艺术家团队和精神类专科团队进行很好地对接。既然选择在展览中做如此清晰的疾病化展出,理应有专业背景托底,尽可能将视觉艺术发挥到最佳。

因此,我认为,有家长投反对票是合情合理的。现在不少网站诱导孩子自我伤害,对于这些“毒网站”绝对需要屏蔽。像精神类专业的展出,需要相关部门严格把控。

■ 顾凯宪 心理学专家、国家二级心理咨询师

这个展览我2020年的时候就参观过了。有朋友看过两三次。身临其境没那么恐惧。我认为,这个展览对抑郁症患者能起到辅助的治疗作用,如果参观者是病人的话,可以让他们知道自己在这个世界上并不孤单。也许有人就能走出阴霾。

展览不错,但缺了帮别人走出来的板块,类似于走过黑暗的山洞回到光明之地,告诉患者人间值得。如果缺失了这部分内容的话,会感觉非常压抑。建议展览起到正向引导的作用。教大家如何为身边的抑郁症患者提供帮助。如果发现自己有抑郁情绪的话,如何寻找支持力量。

因为对于抑郁症患者来说,最讨厌听到的话是,“你想开点。”其实,生病不是他们的错。他们可能只是遭遇了别人没有遭遇过的困境。投诉展览的家长可能日常对精神疾病、心理健康方面的知识了解不多。

心理健康者看了展览,可能会对这个特殊群体有更深刻的了解;而那些心里本来就有着抑郁情绪种子的人,在这个直击心灵的展览之中,是否会感到被更多地理解,被更多地看到的欣慰呢?

■ 张玉霞 全国律协未成年人保护专业委员会委员、上海市政协委员

虽然现在“600号”成了网红,但是大家对它的推崇不过是代入了现实生活中的无奈,渴望自己可以用异常的精神状态来肆意任性,而并非真正了解患有抑郁症、焦虑症、精神分裂症的人们到底处于一种什么状态,在一个什么样的世界中。

当真正面对病人的时候,大多数人仍会排斥、厌恶甚至不乏发出“这有什么可抑郁的”“死都不怕还怕活着吗”“怎么这么脆弱啊”“装的吧”“有病了不起啊”等这类话。

这个场馆提供了一种体验。共情能力和同理心是很难获得的,不身临其境难以感同身受,何况这只是一种尝试,也并非真正长期处于某种心理疾病或精神疾病的状态中。

它可以让我们更了解这些患者是什么样的状态,更能理解他们所表现出来的一些异常的状态和行为。其实在那些“遗书”中很多人面对过的场景听到过的话,我们也同样听过或说过。如果我们可以更理解他们,或者让别人更理解某个状态中的自己,就会减少那样的相互伤害。

我还记得最压抑的部分是最后出口处的那些告别,但是当你出来的时候会看到出口处的光亮,看到那句“最黑暗的地方,才最接近光”,看到那些参观过的人在处方便签上的那些留言 “生而为人,不要抱歉”“努力活着”“抱抱你”等暖心的话。

【 对话 】

黑色博物馆制作人曹迅:在精神疗愈的路上我们并不孤单

问:黑色博物馆展览的展品来自哪里?

答:早期展品,有来自患者家属,也有网络征集、关怀精神病人的公益机构给到的资料。展览举办后一下知名度大振,找我们投稿的比例大增,展品中个人的投稿数量几乎占到整个展的七成左右。在本季参展者中,展览里面不仅仅有真实状况的模拟,还有大概二三十件展品是一些康复患者的语音和展品。那些几年前留下遗言与自我放弃的患者,大部分在ICU被及时抢救回来,今天再回顾他们,很多人五年里已经没有再复发,且回归社会,达到了康复的标准,接下来需要努力做的就是尽力维持住这个状态。大家所听到的参展语音内容,是对他们康复的最好诠释,对生命的尊重,为其他还在康复路上的患者与家属带来光亮与希望。

问:这个展览,有无获得心理或精卫等专业机构的支持?

答:展览的合作,我们在活动部分做得比较多,包括一些相关讲座活动。我们和抑郁症研究所、做抑郁症陪伴的机构等均做过一些线下的公益讲座和活动。我自己做这个项目十多年了,因为是病人家属的缘故,自己也关注了包括药物、药理、心理咨询等方方面面的内容,除了理论知识外,更多的会形成一套自己的实践经验。

问:有青少年家长投诉孩子观展不适,你们怎么对待此事?

答:其实,我们在展览的购票页面上做了相应的提示,第一对于未成年人和心理承受力弱者,我们是不建议参观的,如果要参观需要成人陪同。第二就是我们在线下的现场购票处也做了明确公示,还有每个展区涉及某些产品代入感比较强的,包括在出口区域,也做了相应提示。

现场除了相关的文字提示外,我们每天会安排两到三名志愿者,很多是来自心理院校的学生,还包括之前在相关心理热线做过志愿者的人士也会投入进来。他们帮忙做一些导览和提示,比如在进口处会提醒观众有两间屋子会比较黑,所以要走得慢一点,还会进行定期巡场,了解现场状况。有任何情况,观众还可以直接通过电话联系工作人员。

问:有观众建议增加治疗光明面的展示和社会名人的案例,你怎么看?

答:其实我们有介绍现在的一些疗法,比如说现在主要是以药物为主流,附带心理咨询,但我没有重点推任何官方机构,怕引起一些争议,只是介绍了历史发展。名人这部分其实在展览中也有涉及,一个是我们展览里的视频当时跟精卫的医生有合作,提到过艺术疗法,里面重点提高了梵高、草间弥生等艺术家。

问:怎样让黑色博物馆更有积极意义,你们有什么考虑?

答:本质上我对展览的定位就是心理、人性与社会一体。在我们的出口处放置了“处方”供观众留言。有的观众留下了一些鼓励的话语,这样的处方在现场有几千张,观众可以自己留言,也可以去翻其他人写的。当时我碰到一个观众看到一张单子,上面留了一个微信号,他主动加了对方。理由是看到这些留言仿佛看到了自己的过去。两个人通过微信聊了起来。这位观众得知留言者已经完全康复了。最后他还在我们后台做了留言。我们希望通过这样的平台,不管是观众,还是曾经的参展者之间产生良性的互动。

这两年我在规划第三季的方向,也是黑色博物馆这个系列的最后一版。从最早的网红小展,到今天的科普展,第三季我们希望关注疗愈融合。这两三年里,我在收集大量没有复发的案例,未来希望把这些案例总结出来之后,做一些效果上的呈现。在明年下半年,或者2026年上半年会推出全新的第三季项目。

问:办展过程中,你有哪些深切的感悟?

答:我发自肺腑地呼吁大家积极面对精神心理疾病的预防工作。在我接触的大量专家学者、康复患者给到最多的建议就是“预防”,这才是最有效的药。

如果你腰酸背疼,会做个按摩;如果你骨折了,马上会去医院。但精神与心理的不适,我们似乎会选择靠时间去排解,或者干脆忽略,这个就很糟糕了。我们的大脑与心理也要定期做按摩,因为精神与心理的不适长期累积会传导到身体上,就是我们说的“躯体化”,很多朋友是因为身体的极度不适才检查出精神与心理问题,但往往到了躯体化程度,问题就已经比较严重,用药的强度与复发的可能性较高。

所以,开始连续失眠或者胃口不好,心里闷闷的,有各种心事,狂躁焦虑……是时候找人倾诉或者找靠谱的机构比如公立三甲医院精神科、心理科等进行相关咨询,介入得早,根本不需要药物,且预后佳。

我相信定期的大脑SPA,你一定会爱上它的,需要踏出第一步,不要被世俗偏见误了最佳的治疗时机,现在我们国家在这块的倡导与年轻人的意识都在提高且日趋完善。作为父母我们更要支持与理解,不要简单归咎于孩子在无病呻吟,耽误了干预的黄金期。

即使你已经错过了最佳干预期,也要有自救意识,毕竟康复的也不在少数。心态上秉持与疾病长期“共存与和解”,而不是一次次的疯狂对抗。能确保自己保持住目前的稳定状态已经相当了不起了,就算复发,也要做好最坏的打算,可能回不到之前那个稳定状态,但维持住复发后的稳定状态就可以说成功了大半。

除了疾病的康复,我们希望你最终能回归社会,不求完美,做些可以打发时间的小事,而不是固步自封,这是积极的人生,自己能好,也有能力让其他人好,形成一个良性的支持体系。近几年在我国,有各类自救小组与公益机构,每个城市有相应的官方心理援助热线,也是一道屏障,在精神心理疾病的路上我们并不孤单。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐