科技改变生活!高一女生将她的装置带到了联合国研究所

青年报·青春上海记者 周胜洁 实习生 沈诗怡

生活中一个小小的发现,让来自金山区的高一学生袁颖萱萌生了用科创改善河面清洁工作者工作方式的想法,她设计了垃圾智能清理坝。为了测试装置效果,她甚至在自家花园里挖沟检验。经过不断实践改善,装置作品入围了上海市创意季比赛的决赛。这个暑假,袁颖萱更是受邀赴日内瓦联合国研究所学习,并交流自己的创意成果。

◆ 用科创发明改善河道清洁工作 ◆

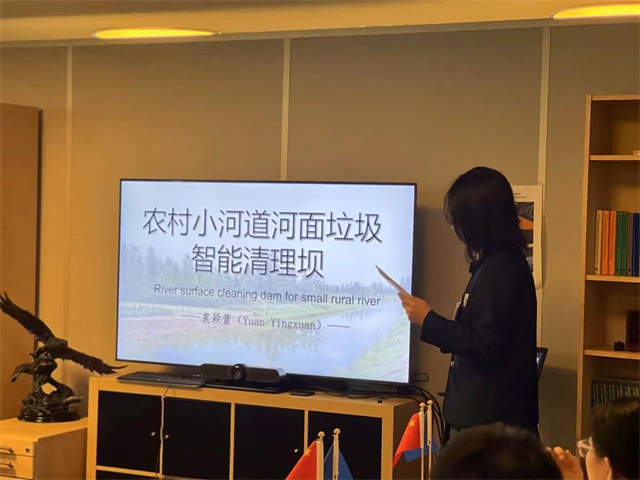

“我的课题是农村小河道河面垃圾智能清理坝,运用的是阿基米德螺旋线带动水流……”上海师大二附中的高一学生袁颖萱介绍起自己的科创装置。在上海市创意季比赛中,她的装置成功入围决赛。这个暑假,她还作为学生代表赴日内瓦联合国研究所交流学习。

“金山区有不少河浜,我有时路过会发现河面上总有一群清洁工人在水上作业,作业时有些动作看着很危险。因此,我萌生出设计这套装置的想法。”善于观察生活的袁颖萱想用自己所学的科技改变河道工作者的工作方式。她对装置最初设想是用阿基米德螺旋线去带动水流,以此把垃圾带到岸边,再由水车进行收集,从而减轻小河道里乘船打捞的清洁人员的工作量。同时,水上工作有一定的危险性,自动化设备代替人工打捞可以减少意外的发生。“我设计的装置还利用了风能、太阳能进行清洁发电,为装置提供双回路供电,确保全天候稳定运行,把清洁工作变成了全天候清洁,让城市拥有一个良好的河面环境。”

然而,想法的实现并非一帆风顺。袁颖萱对这个装置的研究跨越了初中和高中,每一年都在完善修改。“当时想用软件SolidWorks建立一个三维模型,然后打印出阿基米德螺旋线。但是因为阿基米德螺旋线里面有一个螺旋面,我当时的知识储备无法支持我用SolidWorks独立完成建模,后来在我导师的帮助之下才完成。”提起此,袁颖萱总是很感谢自己的学校和导师,他们给予了她很大的帮助。

没有条件那就创造条件。在装置设计完初期,由于设备在设计上存在一些问题,无法投入真正的河道内检测。袁颖萱便在自家花园里挖了一条沟,来检验该装置的效果。不断实践与努力没有辜负袁颖萱,她的装置在第十九届百万青少年争创“明日科技之星”评选活动中获得一等奖,线上参加2021年中国(上海)国际技术进出口交易会,还成功申请了实用新型专利。

◆ 在联合国研究所第一次用全英文演讲 ◆

这次受邀参加的日内瓦联合国研究所之旅,让袁颖萱见识渐长,收获颇丰。“这是我第一次进行全英文演讲,还是有点紧张。”在会议室中,袁颖萱用流利的英文向联合国官员介绍自己装置的畅想。此外她还通过视频展示了该装置模型在河道进行垃圾清理的场景。“能在国际舞台上展现自己的科创成果,机会难得。会议中,联合国官员们也向我提出很多建议,提出课题后续研究的可能方向,比如可以将回收到的河面漂浮物(植物漂浮物)作为新型能源材料,给我提供了很好的思路。”

此外,交流学习中,袁颖萱也听取了不少其他学校的方案,让她意识到要完全实现可持续发展具有很大的挑战,作为青少年应立足当下,用创新等方式驱动可持续发展的实现。最后,联合国官员还为学生代表们颁发了证书。

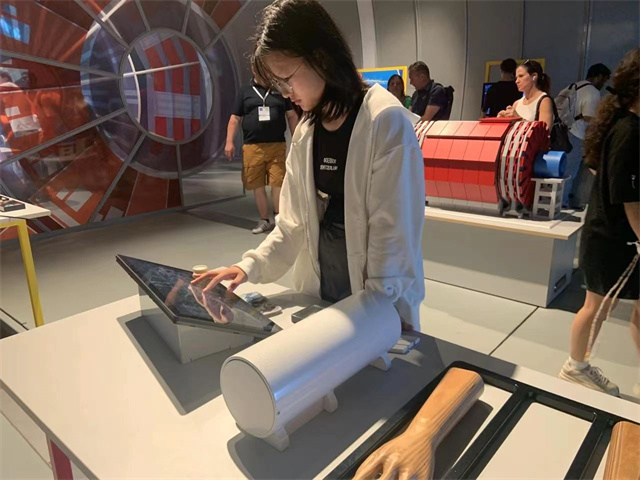

除了在联合国演讲之外,袁颖萱还参观了洛桑理工学院、日内瓦大学等不同的大学,走访国际原子能机构、NEMO科学中心、梵高美术馆、鹿特丹创客空间De Kroon、海牙未来城市试验区等,感受到了科学和艺术的魅力。“我印象最深的是大学中自由的氛围,在那里可以看见有人拿着音响播放音乐,图书馆里随处可见的懒人沙发,为学生提供落脚看书的地方。”NEMO科学中心也颠覆了袁颖萱对其的印象,与她以为的严谨、枯燥不同,科学中心为她提供了动手做实验的机会,十分有意思。

9天欧洲访学让袁颖萱觉得极具教育意义,在了解欧洲文化和发展的同时,也感受到上海这座城市与其他国家在基础建设、科技文化方面的差异,深深感觉到我国科技的崛起与中国力量!“我庆幸学校为我们提供了很好的平台,让我们在博物学习空间、生态科技研究院、校园‘荒野’等学校实践场自由探索,也提供去辰山植物园、气象科技馆等外出研学的机会,才塑造了现在的我。今后,我会不断提升英语口语水平,根据联合国官员提供的建议,继续精进完善我的装置,在科技方面做出更大的努力。”

青年报·青春上海记者 周胜洁 实习生 沈诗怡

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐