上海奥运地图|她的热“浪”滚烫,第二次亮相奥运,冲浪正从小众走向更大圈层

冲浪爱好者杨万喜。

青年报见习记者 林千惠/文 受访者/图

浪潮波动,踏上浪板,驾驭浪花。继东京奥运会后,冲浪项目第二次在夏季奥运会闪亮登场。冲浪是什么感觉?对冲浪爱好者杨万喜来说,是运动的快乐感,也是一种生活方式。

肾上腺素飙升

找到自己的热浪人生

越过浪尖,在浪涛上跃舞。肾上腺素飙升,快乐直上心头。作为冲浪爱好者,杨万喜说,她在等自己的浪。当别人以逛街、品味美食迎接假期时,她则在周五晚上飞离上海,前往三亚。周六,她来到熟悉的海边,迎接早浪。周日,她再坐上夜晚航班,返回到日常工作中。这一行程以年累计,已成习惯。

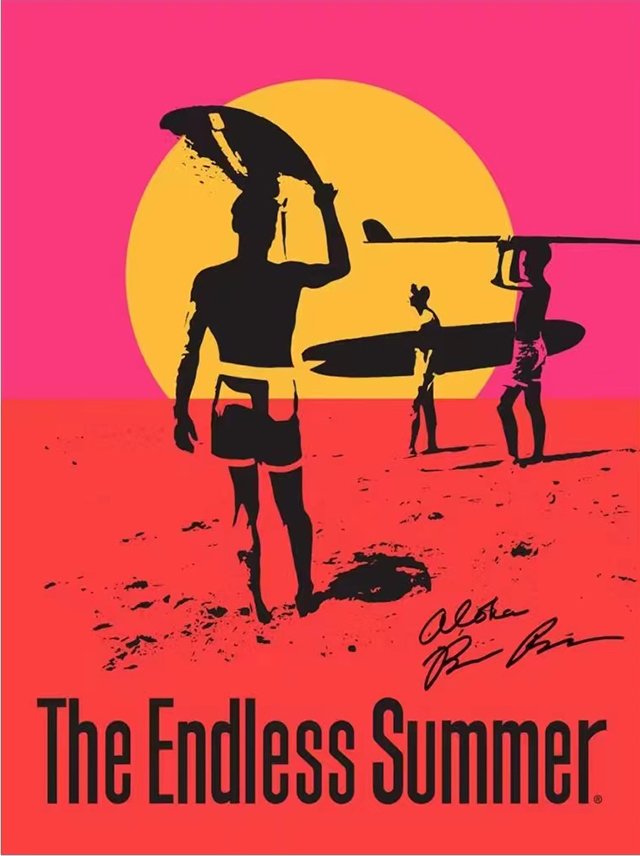

《无尽之夏》

杨万喜是在2020年底爱上冲浪的。当时她度假中,在酒店有些无聊,机缘巧合,她看了讲述冲浪的纪录片《无尽之夏》,被这部片子深深吸引的她,到了附近有名的冲浪地“后海村”试了一次课,结果一发不可收拾。

作为初学者,即使只是在海里泡着,也有独特的乐趣。“有次遇到1.5米的浪,我坐在板上,由着浪把我顶起,掉落,像坐跳楼机。和跳楼机不同的是,这道浪拍在水面上,溅起水花,很美。”杨万喜形容冲浪的感觉。冲浪之前,冲浪手需提前在海上划水至浪区蛰伏静待。当各式浪潮来临,冲浪手需感知、判断,从中找到“自己”的浪。一旦确定那就是“自己的浪”,便面向岸边,开始划水,和浪保持同一速度和频率,随浪逐流。

冲浪时,她从海上看风景,雨天时天色灰暗,浪潮推动,像是移动的水墨画。有时彩虹在海上出现,风景旖旎。有时她静静等浪,等几十分钟甚至一小时,直到浪潮来了,迅速出击,再开始属于自己冲浪的两分钟。“也许一天4个小时泡在那里,起来就2分钟,但那2分钟的快乐是无可比拟的。”

在浪尖飞舞

下海获得快乐就好

尽管冲浪看似美好,但其实是一项有难度的运动。在教练的帮助下,大部分人第一次冲浪就可以做到在浪板上站起来,但真正学会冲浪,成为独立冲浪手,则需要学会“划水”“看浪”等功夫,而这些都需要更细的技术指导。

划水是冲浪的基础功,按冲浪手的话,约等于“学会走路”,划水时,人趴在板上,有点像自由泳。想要提高划水效率,体能和背肌都必须锻炼得当。撸铁、瑜伽、游泳,为了冲浪,杨万喜的日常就是各种体能力量训练。而看浪更加进阶,冲浪手需要观察浪潮的形状,对浪的速度和坡度状态下判断。“它是不是符合启程的条件,它的坡度,比如说它30度、40度、50度、60度还是已经要扣了?”成熟的冲浪手,需要在确定之际出手,找到“自己的浪”,在浪尖飞舞。如果失败,那便只能躺在海波中,被水波冲刷。

练习了一年半,从泡沫板换到硬板,再到超过70%的冲浪成功率,杨万喜才认为自己真正学会了冲浪。“冲浪是以年为单位进步的运动,独立抓浪之后是转向,走板,挂五挂十……但对我来说,技术没那么重要,能在海里获得快乐就好。”直到现在,她还记得第一次冲浪的场景。“十二月份,天空很蓝,阳光洒在海面上,就像星星。站起来时有一种凌波微步的感觉,非常快乐。”

== 声音 ==

冲浪无止境

在2024巴黎奥运会上,15岁的小姑娘杨思琪成了首位代表中国队参加奥运会冲浪比赛的运动员。?实际上,作为奥运项目的冲浪比赛和杨思琪一样,都十分年轻,直到上届东京奥运会,冲浪才纳入比赛项目中。

由于地理条件限制,上海的冲浪人并不如其他运动项目多,也没有专业的俱乐部。杨万喜告诉记者,离上海最近的一家俱乐部,便是舟山的citysurfer。不过她也感觉到,眼下上海喜欢冲浪的人越来越多,冲浪正从小众走向更大的圈层。

对杨万喜而言,冲浪不仅是一种运动,还意味着和生活日常的交互,一种健康的生活方式。冲浪时,杨万喜很容易进入到“心流”状态。此外,冲浪很多时候和生活逻辑共通,比如锻炼人的专注能力。每次冲浪完回到工作中,她惊喜地发现,工作上更顺利,许多东西茅塞顿开,耳清目明。而冲浪还帮助她养成健身的习惯和健康的生活作息。为了冲早浪,她会在六点半至七点钟之间起床,而为了适应调整,她早睡早起,保持运动,爱晒太阳。

自然、环保,也和冲浪联系在一起。冲浪人有一个约定俗成的习惯,许多冲浪人冲完浪,从海里上来,都要带走海里的三个垃圾,“这跟大海母亲、大自然都有很紧密的反馈。”杨万喜相信,在未来,冲浪这项运动会越来越普及大众,让更多人喜爱。

青年报见习记者 林千惠/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐