人工智能赋能非遗传承,这支学生社会实践团队用大模型承载少数民族文字

青年报·青春上海记者 刘昕璐

在丽江,当地教师借助东巴文数字教材,带领小学生走进东巴文字的世界,学习其识读、书写与发音;同时,东巴文化研究院的学者们协同智能翻译系统,加速东巴古籍的翻译进程……盛夏的丽江,迎来了一支华东师范大学的社会实践团队。这支团队带着前沿的人工智能技术,向传承了数千载、被誉为“世界上唯一存活的象形文字”的东巴文字发出深情的学术之约。

// 人工智能赋能非遗文化传承 //

在丽江师范学院优美宜人的校园中,以“人工智能赋能非遗传承,共塑传统文化新未来”为主题的东巴文化传承之旅就此展开。

东巴文是纳西族的独特文字,拥有1400多单字,是目前世界上唯一存活着的象形文字,被誉为文字的“活化石”,并于2003年被联合国教科文组织列入世界记忆名录。然而,其传承面临困境,数字化之路尤为艰难,字符的多样性和非标准化等特点使得这一过程复杂且充满挑战。

“2021年11月,我有幸第一次访问丽江,亲身体验到灿烂的纳西族文化以及面临失传的东巴文字,心中感慨万千,深刻体会到保护并发扬这些优秀的文化是我们的责任……”在东巴古籍智能翻译系统研发合作协议签约仪式上,华东师范大学计算机科学与技术学院、上海智能教育研究院院长周爱民追溯了本次社会实践的初心。

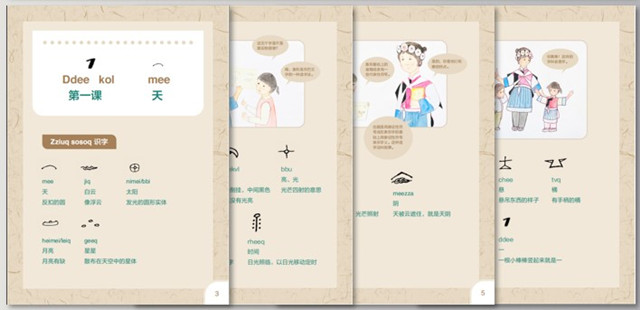

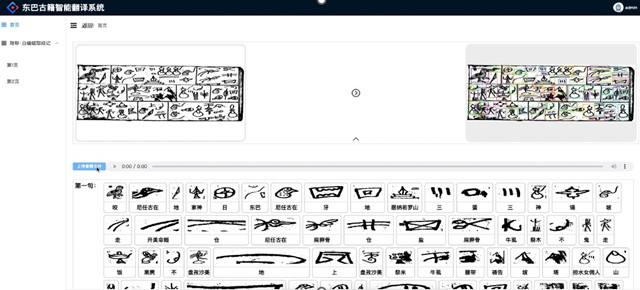

在最近三年里,华东师范大学与丽江师范学院深度合作,协同丽江市东巴文化研究院,共同研发出东巴古籍智能翻译系统,编写了面向青少年和对东巴象形文字感兴趣的读者的《东巴文象形文字读本》,并开发了一系列东巴文化传承教育课程。系统以东巴文字理论研究为支撑,基于东巴文化研究院提供的大量图像和语音数据,综合采用图像处理、深度学习、大模型等多种人工智能技术,初步实现了东巴典籍的智能识别与诵读功能。

与此同时,《东巴文象形文字读本》系列书籍和东巴文传承教育系列课程则助力东巴文在丽江当地中小学和丽江师范学院中进行传播和教学。这些创新成果为东巴文化的传承与保护注入了全新的活力,为这一古老文化的未来开辟了广阔的道路。

// 青年学子厚植家国情怀 //

本次社会实践主题紧扣时代脉搏,发挥智能教育学科优势,以前沿的人工智能技术为核心,生动展示了科技创新如何赋能民族文字与文化传承。在这一创新尝试的背后,凝聚着华东师范大学计算机科学与技术学院及上海智能教育研究院团队的智慧与辛勤探索。

据介绍,东巴古籍智能翻译系统的成功研发,不仅是智能教育技术的一次重大突破,也是对少数民族文化保护工作的一次有力支持。系统采用的人工智能技术,为东巴文字的识别、翻译与研究提供了全新的技术支持,加速这一古老文字的深层含义得以在现代语境下重新解读和传播。

教育+AI,从来不是简单的加法,而是激发几何级数的增长。它象征着教育领域的深度革新,将人工智能的强大能力与教育教学深度融合,为传统学习模式带来了革命性的变化。

丽江师范高等专科学校由华东师范大学牵头对口支援建设,是教育部“师范教育协同提质计划”重点支持院校。今年6月,丽江师范高等专科学校成功升格为本科院校,并更名为丽江师范学院,这一重要发展不仅标志着丽江师范学院在教育领域迈出了坚实的一步,也预示着“华师”与“丽师”合作的新篇章。

华东师范大学团委书记俞虹说,通过实践活动,青年学子将学术问题带到基层,进行实地论证,更将学术成果在基层检验,解决社会问题,将论文写在祖国的大地上,厚植家国情怀。“青年要到新天地中历练成长,计算机专业学子更是肩负着时代赋予我们的使命。希望能够运用自己所学,让更多的人知晓这一古老而神秘的文字。”社会实践团队成员贾博文说。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐