青年人物|在这个05后超微距摄影师的镜头中,昆虫犹如超模一样光彩照人

青年报·青春上海记者 杨力佳

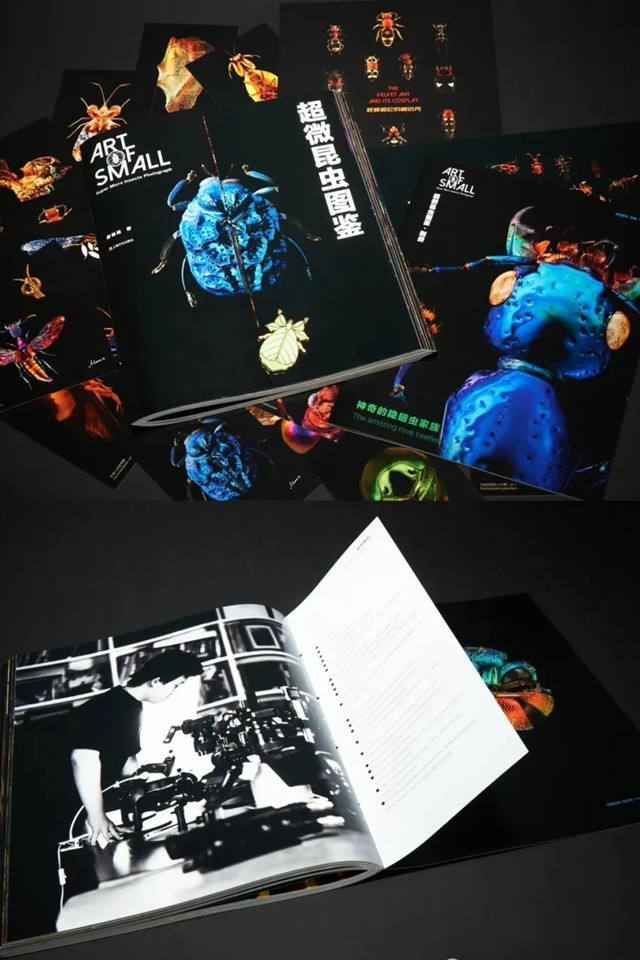

“我拍摄的对象虽然只有几厘米,甚至几毫米,但是在我看来,即便是比米粒还要小的生命,它们的身体依然充满细节,令人着迷。”05后上海少年薛翰阳虽然接触超微距摄影才短短3年的时间,但是已经在这个领域取得了不少佳绩——先后获得2023年法国巴黎PX3国际摄影大赛专业组微距金奖、铜奖,IPA 2022非专业组微距银奖等多个国际摄影大赛奖项,16岁时更是成为了登上《国家地理》杂志中文版最年轻的中国摄影师。就在这个月,他出版了自己的首部昆虫摄影画册《Art of Small·超微昆虫图鉴》,在他的镜头中,那些原本不起眼的昆虫们散发出了奇异的光彩,让人们看到了一个不一样的美丽新世界。

◆ 将小虫子玩出了大名堂 ◆

采访到薛翰阳的时候,他刚从西双版纳采风回来,双眼明显有些红肿。原来,他是过敏体质,尤其对于花粉,但这丝毫没有影响到他的创作热情,3年来,他的电脑里已经存下了数以十万计的昆虫超微距摄影作品,此次,《Art of Small·超微昆虫图鉴》收录的144种奇趣昆虫的200多幅“肖像”,仅仅是其中的极小部分。

薛翰阳告诉记者,自己从小就对各种昆虫非常感兴趣,尤其是竹节虫。在这本图鉴里,他还单独设立了一个篇章,名字就叫做“我最喜欢的两种竹节虫 ”。“电影《神奇动物》中‘护树罗锅’的原型,其实就是竹节虫,这是一种拟态昆虫,大多形似木棍或树枝。这次收录在图鉴里的,一种是马来西亚特有的巨人叶䗛,是叶䗛中体型最大的之一,可以长到12至15厘米,就像一片行走的叶子;另一种是马达加斯加的明星竹节虫:红翼青龙,身体细长,成年公虫在羽化后一周左右,身体会逐渐显现出蓝绿色的金属光泽。”薛翰阳说道,“我还饲养过竹节虫,它们是不折不扣的吃货。一有空,我就会用照相机记录下它们的日常。但是看着这些照片,总觉得还‘差’一口气,直到我看到了列文· 比斯的《牛津大学终极昆虫图鉴》,第一次知道了原来昆虫还可以这样拍!之后,在超微距摄影前辈王慧良老师的启蒙下,我开始走入这个相对冷门的摄影领域。”

一打开《Art of Small·超微昆虫图鉴》书盒的盖子,一只浑身散发着诱人色泽的蓝金瘤叶甲仿佛立刻就要从里面跳脱出来一样,用惊艳来形容这张封面作品一点不为过。惊艳之余是惊讶——这个明明以拟态对象为昆虫粪便而出名的小不点,怎么就在薛翰阳的镜头里一下子“麻雀变凤凰”了呢?

“瘤叶甲是一种非常稀有且神奇的小甲虫,从正面看,它像一只威武的史前暴龙,但其实它只有区区5毫米而已。”薛翰阳介绍道,“我拍摄的所有昆虫,它们所散发出来的光彩都是本身就有的,只因为它们往往比较小,常常被忽略掉了而已。所以,我做的就是,通过打光、放大,尽可能地将它们更加精准地还原出来,更加清晰地呈现出来。就比如这只蓝金瘤叶甲,我将它放大了整整20倍,人们可以更加细致地观察到那些精巧的结构和精美的纹路,见证大自然神奇的创造力。”

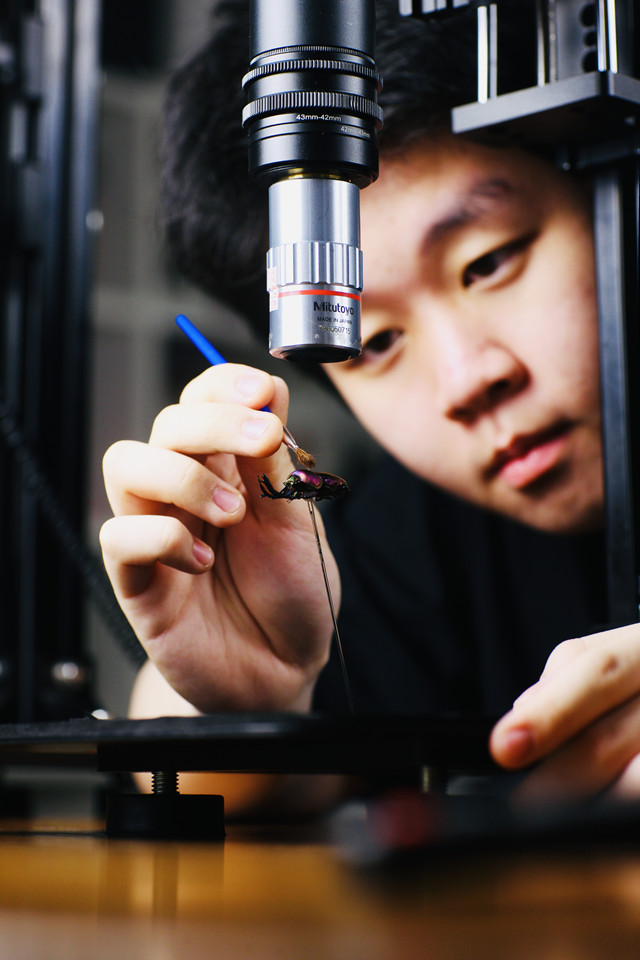

◆ 千次快门成就一张照片 ◆

超微距摄影采用显微物镜和单反相机拍摄,后期则通过专用景深合成软件堆叠而成。这种拍摄方式的景深是非常浅的,所以不仅要将昆虫的各个部分分开拍摄,而且每个部分都要拍摄几百张,从而确保最后合成、拼接出来的作品的精度可以足够高。放大20倍,意味着哪怕是极其轻微的抖动,都可能造成失败,所以在整个过程中都需要时刻保持高度专注状态。

在以微米计的面积内构图、补光、摆姿,这种苦并快乐着的过程,薛翰阳已经不知道重复了多少次,以蓝金瘤叶甲的照片为例,他就用了整整一个周末的时间才完成,通宵达旦已经成为了家常便饭。 “我将它一共分成了6个部分,每个部分拍摄了200-500张。其实最难的部分还是在布光——蓝金瘤叶甲的表面特别凹凸不平,就是为了模仿昆虫粪便,如何可以体现出这种立体感和层次感,非常考验功力。对我来说,这就像是一个物理实验,不断通过调整光源位置,计算最佳角度,从而得出一个最完美的公式。”

不过这还不是最复杂的一次——在拍摄产自厄瓜多尔的淡纹链天牛时,为了将它的毛发和复眼展现得更加淋漓尽致,薛翰阳经过反复调试后选用了3种不同光源进行搭配,最终这件极具视觉张力的作品获得了2023法国巴黎PX3国际摄影大赛专业组微距金奖。

薛翰阳告诉记者,瘤叶甲在全世界分布很广,中国也有,但是因为它们太过渺小,所以有记录的并不多。南美的瘤叶甲的色泽很漂亮,最有名的就是这种宝蓝色,还有诸如紫金色、咖啡金等颜色,都非常迷人。这只蓝金瘤叶甲的标本,就是他在英国读书期间,好不容易通过网络找到日本昆虫收藏家远藤正树后,海购得到的。“当时,我和远藤先生并不认识,我拍完后,是我的一个‘虫友’将这张照片发给了他,远藤先生看了后非常开心,他也没有想到,昆虫标本会还可以有这种独特的呈现方式。之后,我们就成为了朋友,这本图鉴里有不少珍稀品种的昆虫标本都是他借给我拍摄的,非常感谢他。”

◆ 用镜头科普昆虫微宇宙 ◆

以摄影为桥,以昆虫为媒,像这样惺惺相惜的忘年交故事还有很多。“在学术上,我也得到了很多专家老师的帮助:新加坡昆虫学者、曾经出版过11本关于竹节虫的著作的萧俊老师,美国威斯康星大学麦迪逊分校教授、威斯康星昆虫学院学术策展人克雷格·布拉班特博士,意大利锹甲学者米凯莱·米开罗佐·齐柳利博士……感谢这些前辈专家不嫌弃我这个中学生,为我耐心解答各种问题。”薛翰阳说道。

翻到《Art of Small·超微昆虫图鉴》的目录,许多篇章的名字都很脑洞大开: “这样的臭大姐不香吗”“昆虫界最美的喇叭裤” “我们都会螳螂拳”……让人忍俊不禁。薛翰阳告诉记者,在编排上,自己并没有完全按照传统昆虫读物的科目分类,而是依据拍摄逻辑与情绪表达进行设定。“比如‘我们都会螳螂拳’的第一张照片是一只长有捕捉足的螳水蝇,与上一篇章 ‘奇奇怪怪的蝇’承上启下;而‘我们都会螳螂拳’这一章节的最后一张作品宾刺瘤蝽,则与下一个篇章‘这样的臭大姐不香吗’同样有关联,这样的思路贯穿在整本画册中。此外,我希望读者在翻阅的时候可以体会到一种节奏的起伏,所以,我用‘有趣的叶甲’作为第一个篇章,就像贝多芬的《命运交响曲》那样,开局即高潮,之后用一些稍微柔和的章节过渡,再用‘光彩照人的甲虫’将读者的情绪推向第二个高潮。这样的穿插起伏还有好几处,直至最后用‘虫生无常’,一个表达了对生命的思考,由虫及人的篇章来收尾。”

记者注意到,《Art of Small·超微昆虫图鉴》还特地为不起眼的隐翅虫家族单独做了一本别册,对此,薛翰阳表示,与很多人谈之色变、让皮肤溃烂的毒隐翅虫相比,大多数隐翅虫并没有毒,而且其中很多品种的颜值之高、生活习性之有趣都出人意料。金属质感的隐翅虫尤其令昆虫爱好者着迷,在不同角度的光线下,会呈现出不同的金属色,十分绚丽,堪称“超模”。所以,希望通过别册形式,让大家能够重新、重点了解这一昆虫群体。“隐翅虫中有一种非常另类和神奇的群体,叫做蚁客,它们寄居在蚁穴之中。有一些蚁客隐翅虫还经常吸附在行军蚁身上。你看,这种喜欢趴在东方植食性行军蚁上的短脚鲎形隐翅虫,个头只有2毫米左右,它们就像善骑的蒙古汉子一样,一个转身就可以吸附到擦肩而过的蚂蚁身上,还不会引起它们的反感。虽然我无法‘活捉’这个时刻,但是通过标本拍摄,场景再现,可以让人们对这些生存高手有更多直观的认知。”

薛翰阳透露,此次拍摄对象的选择,一半是基于昆虫的颜值、奇趣及稀有程度,另一半则基于昆虫有趣的行为方式,以及特殊的演化趋势,每种昆虫都配以科普解读和自我感受,希望《Art of Small·超微昆虫图鉴》不是一部仅停留在视觉层面的风光片,而是一部有故事、有内容的纪录片、故事片。

青年报:接触超微距摄影3年来,最大的感受是?

薛翰阳:微距世界打开了我的视野,让我看到了这个世界不为人所熟知的一面,我们人类在不断追求更快、更高、更强,我们的飞船上了太空,我们的电子望远镜可以看到更远的宇宙深空,但我们却容易忽视很多身边的东西,比如脚下那一方土地。祝愿每一个人,尤其是和我一样依然在求学路上埋头艰苦前行的万千学子,都能够找到自己的热爱,并持之以恒地坚持与深入,这可能是一个人一辈子最大的幸运。

青年报:听说你正在为申请大学做准备,对于未来有何打算?

薛翰阳:过完暑假,我就要飞回伦敦去完成最后一年的高中学习。目前,我正在跟随剑桥大学的教授做一个关于昆虫听力的研究项目。虽然目前我还没有最终确定将来的专业方向,但还是希望可以和昆虫相关。《Art of Small·超微昆虫图鉴》可以说是我高中课外生活的一张成绩单,同时也是一个新的起点,目前我已经收集了几千个昆虫标本了,我正在构思下一个系列的作品,继续在这个领域深耕下去。

青年报·青春上海记者 杨力佳

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐