文化中国行|“百物看中国”,洞见中国文化“走出去”的方法论

青年报·青春上海记者 郦亮

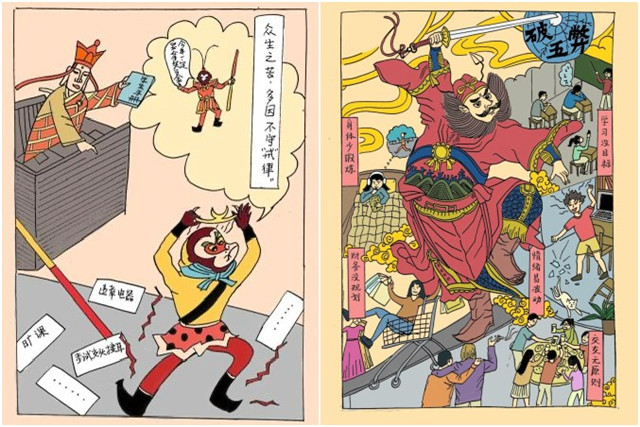

中国这几年一直在推动中华优秀传统文化“走出去”。但是中华文明毕竟和其他各地文明并不相同,甚至差别迥异,如何讲好中国故事,让外国观众欣然接受而不是被动接受中华传统文化,这里面有科学。在这方面,上海博物馆的“百物看中国”项目显然提供了一个范本。

※ 展览网络建立是基础 ※

应该说,上海博物馆是善于建立这种文化“走出去”的网络的。自1952年建馆以来,上博在境外(含港澳台地区)举办或参与的展览约150项,到访过30多个国家和地区、90余座城市,上海博物馆总共从海外整体引进展览83个,与亚洲、欧洲、美洲、大洋洲28个国家、105个城市、超过182家文物机构进行深度合作。在这个长达70多年的漫长积累之中,上博与世界上很多著名博物馆都建立了联系,达成了互信,这为日后开展更多的“走出去”打下了坚实的基础。

文化“走出去”是有目的地的,这些“目的地”就是积累了充分互信的那些国外博物馆。两年前,上博推出“大博物馆计划”(2022-2025年),实施“建设大场馆、引领大科创、配置大资源、打造大品牌”战略,其中一个备受瞩目的项目就是“百物看中国”。他们与“一带一路”国家沿线博物馆开启更多合作,充分发挥在国内国际“配置大资源”的核心竞争力,探索建立跨国家、跨学科、跨领域、跨行业、跨部门的协同创新机制。

前面说了,上博文化“走出去”已经拥有了深厚的“网络基础”,这使得他们能够很高效地与一些国外著名博物馆建立协同创新机制,让“百物看中国”项目迅速落地。目前,“百物看中国”系列首展“不朽的玉甲——中国汉代文物精品展”,已经在匈牙利莫拉·弗朗茨博物馆以及圣伊什特万国王博物馆成功举办了两场,让这些珍贵的中国汉代文物在匈牙利展出时间长达1年,取得了很好的传播效果。

※ 让中华文化如何实现“走心” ※

展览开出来了只是文化“走出去”的第一步。中华文化不仅要在物理空间上“走出去”,还要在心理上“走出去”,也就是要“走心”。这一点其实是很重要的,也是中华文化“走出去”成功与否的关键所在。

首先是展览内容的调整。“不朽的玉甲——中国汉代文物精品展”肯定不能是国内一样的展法。上海博物馆相关负责人告诉记者,在策划展览在匈牙利落地的过程中,他们始终有一个目的就是与匈方策展人紧密沟通,力图从海外观众的角度解析展览,同时在叙事角度上,也更关注生活方式、文化交流等跟贴近普通观众的视角。

为此,在长达1年的时间里,上海博物馆、徐州博物馆和成都文物考古研究院共派出3支布撤展团队前往匈牙利,从展柜大小设计、展柜高度、展厅温湿度条件、灯光调试等各方面细节入手,在关注展览学术性的同时,结合展陈的趣味性与互动性,让观众在观展过程中,不仅仅了解到汉王朝的社会、政治及信仰,更拉进两者间的距离,进行超越时空的对话。

这里面还有一个细节,就是展览第一站的莫拉·弗朗茨博物馆在匈牙利南部城市塞格德,而第二站圣伊什特万国王博物馆则位于匈牙利塞克什白堡市。上海博物馆考虑到两个城市肯定有地域的不同,两座城市的观众的口味也会有不同,所以他们对展览的内容和形式都进行了精心的调整。第二站在第一站的基础上有新的变化,包括上海博物馆多件精美的西汉漆器全新亮相。另外第二站在馆内特设中国汉朝历史和汉文化的展示,还有汉字互动式科普长廊。这个设计通俗易懂,让匈牙利观众能够轻松获取背景知识,深入了解中国古代艺术与文化。

事实上,这个互动式科普长廊的“走心”效果很好。通过生动的展示方式和详细的解说,观众不仅能看到精美的文物,还能通过互动体验,感受汉字的魅力和汉文化的深厚底蕴。在社交平台上,当地观众热情留言。观众Marianna评论:“我们昨天去了那里,展览非常有趣。我女儿亲自带我们参观,还邀请了一位来访的德国学生”。观众Hajdú评论:“这次展览内容质量很高!”;在展览的留言簿上,观众留下多出精彩评论:“第一次在匈牙利看到金缕玉衣”“我爱中国!”。

为配合宣传,展览还联合当地孔子学院举办了汉代主题的中国文化宣教活动,包括学写汉字和穿汉服等,获得当地群众的热烈响应,为当地不同年龄段的观众创造了独具一格的展览体验。展览期间,主办方举办过数10场展览配套相关讲座、教育及讲解活动,为中匈两国及东西方文化交流历史注入了新的活力。

※ “定制式”的海外展览将是一个趋势 ※

虽然汇集了徐州博物馆金缕玉衣、成都文物考古研究院的胡人面具、上海博物馆龙纹空心砖在内的100多件文物精品“不朽的玉甲——中国汉代文物精品展”两站都在匈牙利举行。但从第一站和第二站的变化,人们差不多就可以总结出海外展成功与否的一个关键词“定制式”——针对到访国家的观众口味要进行定制,针对到访国家不同城市的观众口味同样需要定制。

这个其实对于筹备策展团队的专业素养要求相当高。一个筹备团队的成员告诉记者,在去之前,其实他们研读了大量匈牙利的历史文献典籍,也研究了匈牙利各地的历史文献典籍,对匈牙利的文化有了比较深入的了解,对匈牙利观众的口味也有了很清晰的认知。

这种了解其实在很多年前就开始了。2017年在上海博物馆举办的“茜茜公主”展览,开启了上海博物馆与匈牙利博物馆的友好交往。2019年为中国和匈牙利建交70周年,也是布达佩斯和上海友城关系确立6周年。在上海市人民政府新闻办公室和上海市对外文化交流协会的支持下,上海博物馆在布达佩斯举办“丝绸之路上的中国和匈牙利:钱币的旅程”展览。这些展览举办的过程其实就是双方相互了解的过程。

上海博物馆馆长褚晓波表示,匈牙利是最早与中国建立外交关系的国家之一,又是中国“一带一路”上的重要合作伙伴。上海博物馆选择本次展览作为“百物看中国”文物艺术出境大展系列的首展,希望能够使匈牙利的民众们进一步了解 2000 年前的中国汉代历史、文化和艺术风貌,同时开启更多探讨中华文明文脉传承与中西方文化交流的对话,更好地促进世界文明交流互鉴,进一步推动“一带一路”沿线国家之间的文化相通和民心相通,让中国看到世界,更让世界看到中国。

据悉,“百物看中国”文物艺术出境大展系列是上海博物馆首个文化“走出去”品牌,也是上海博物馆践行全球文明倡议、加强文明交流借鉴的重要实践和创新举措。作为“大博物馆计划”的重要组成部分,“百物看中国”文物艺术出境大展系列强调跨区域合作,整合优势资源,持续深化长三角文博一体化发展,助力实施共建“一带一路”倡议。通过“百物看中国”系列展览,不仅展示了丰富多彩的中国文化遗产,也促进了世界各地博物馆和文化机构之间的深度交流与合作。在提升展览的学术水平和艺术价值的同时,上海博物馆积极推动中国文化“走出去”的步伐,探讨中华文明的文脉传承,促进世界文明的交流互鉴,为国际社会提供更多了解和欣赏中国文化的平台。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐