激活古代诗歌的“声音”,活化中华优秀传统文化

青年报·青春上海记者 郦亮

古典诗词讲座竟然是由上海音乐学院兼职教授来说,昨天行知读书会这个颇具实验色彩的现场吸引了大批市民的关注。主讲者孙红杰告诉记者,古代诗歌在古代是可以吟唱的,还原诗歌本来的面貌,有助于中华优秀传统文化的传播与推广。

孙红杰是上音兼职教授,他本身还是上师大教授和博导,研究的是古代文学。而之所以在上音兼职,就是因为他一直在推动“诗乐同体”,让诗歌可以唱出来。孙红杰告诉读者,“诗歌诗歌”,有诗也有歌,甚至歌比诗还先有,先秦的很多诗文都是以“歌”来命名的。

在孙红杰看来,“诗乐同体”是一项久已式微的中华文化传统。诗乐同体演化,惯于相互吸收和彼此塑形,古人早已将旋律、节奏(拍)、调式等音乐性内置于诗文的构造中。

音乐性越强,诗文越美,反之亦然。但是不知道从什么时候开始,人们只会朗诵诗歌,而不会吟唱诗歌。朗诵诗歌固然也很美,但毕竟缺少了吟唱之美,诗歌的魅力便大打折扣。

“在古代,音乐性是诗人进行诗文创作时的重要考量因素,这种音乐性已被预设于诗文中,即便是现在也可被发掘并激活。”这便是孙红杰近些年在做的一项重要的研究工作。孙红杰告诉读者,推广吟诗入乐意义深远,因为汉语是“音形义”三位一体的语言,古诗文也兼有“音形义”三个维度,其“音”维,既包括古汉语的实际发音状态,也包括古诗文的口头演绎传统。激活“音”维,这是让古诗文“活态化传承”的有效途径。吟诗入乐有着多样的歌唱风格、多元的受众群体、多彩的演绎形式,可以更好地彰显国学经典的审美价值,并促进中华诗乐传统的当代复兴。

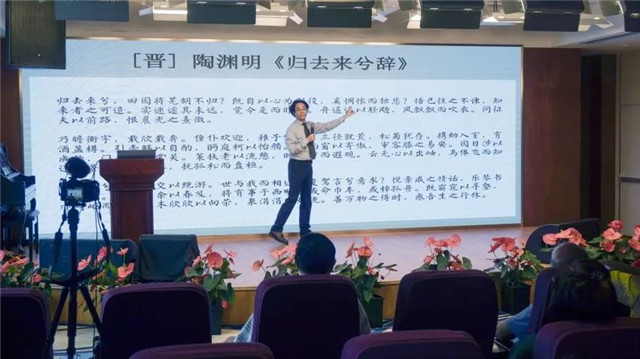

孙红杰还现场为读者吟唱了《泊船瓜洲》,同时演绎了《行行重行行》《陋室铭》《归去来兮辞》等古诗文的入乐吟唱版,其悠扬之声,韵律之美,都给人留下了深刻印象。“吟诗入乐,还之以声,把诗文本来的声音还给它,让它回归活态,使传统文化的复兴和推广更有意义。”孙红杰说。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐