青春上海|青年策展人“有苗头”,上海展览“有看头”

青年报·青春上海记者 郦亮

现在已经没有人能够否认,各种重量级艺术展览是城市文化的“门面”,也是城市软实力的最集中的体现。2023年,上海全市博物馆、美术馆举办展览超1400场,接待观众近3600万人次,均创历史新高。其中还有大量的“网红展览”“刷屏展览”,上海作为中国的文化高地之一,诞生如此多的优质展览,令世人瞩目。而每一个艺术展览的核心无疑就是策展人。上海的展览之所以“有看头”,一个重要的原因就是这些展览背后的策展人“有苗头”。青年报记者注意到,上海的一批中青年策展人正在担负起这样一个重要角色,他们既有前辈们的学养和底蕴,又有时代的活泼性,这使得他们策划的展览如此有趣、深刻而又与众不同。

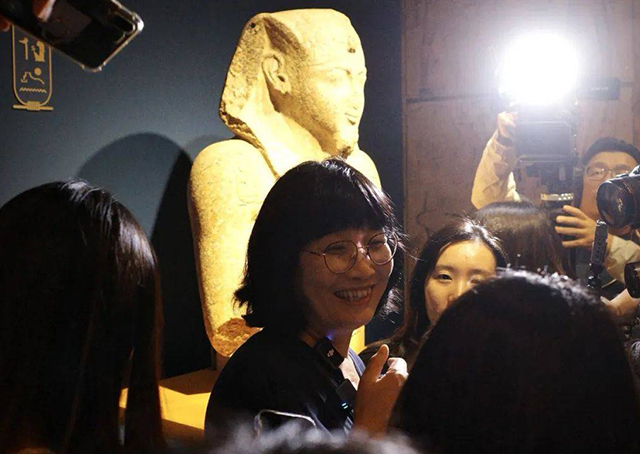

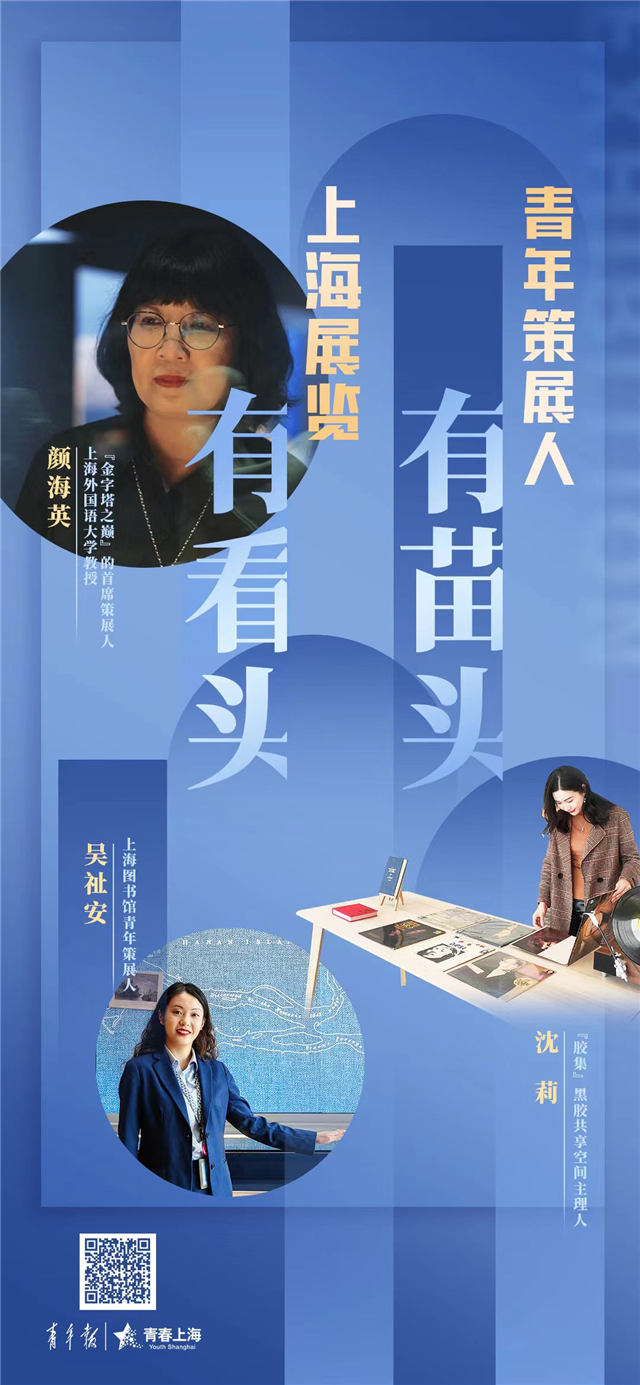

▎“金字塔之巅”的首席策展人、上海外国语大学教授颜海英

提前介入 策展人获得充分信任

其实对于“金字塔之巅:古埃及文明大展”大家一直有一个疑问——埃及人怎么对上海这么好?不仅把埃及国家博物馆里的重量级文物借给上海博物馆,就连萨卡拉的最新考古发现也直接从考古现场运到了上海,有的文物甚至连他们本国的考古专家都还没有看到过。

对此,“金字塔之巅”的首席策展人、上海外国语大学教授颜海英向青年报记者一语道破天机。原来他们根本不是为了策展而策展,他们的团队与埃及在考古方面的合作在很多年前就开始了,萨卡拉考古发掘就是由中埃两国联合考古队共同完成的。

此次展览的另外一位策展人、上海外国语大学研究员薛江,就是萨卡拉考古现场工作领队。他向青年报记者如此讲述当时考古的震撼场景。“沙漠温度47℃,墓室里温度高达70℃,我们被吊下十几米的竖井墓,在一层层堆叠起来的十几具棺木中,我一眼就看见了那具异常精美、无比完整的‘绿脸棺’。”“绿脸棺”这次也来到了上博,成为展览的一大亮点。

策展的工作其实就是一个信任培养的过程。这也是颜海英担任策展人的一个基本的经验。你不可能一拍脑袋想做一个展览,才去和文物的所有者谈判,这是很难成功的,即便对方勉强同意,也绝不会拿出重量级藏品给你展出。也就是在萨卡拉考古等一系列合作的基础上,中埃两国的文物部门建立了充分的信任,而此次“金字塔之巅”展得以成功举办也就成了水到渠成的事。

虽然上海和埃及首都开罗相距长达7500公里,但是在“地球村”的时代,中国观众其实对埃及文物一点也不陌生,甚至大批游客还远赴埃及现场看展。那“金字塔之巅”展到底要怎么定位才能体现独特性,才能吸引中国观众呢?对于这个问题,颜海英和她的团队讨论了很久。埃及方面已经为展览打开方便之门,可挑选的文物很丰富,这反而给策展团队提出了新的挑战。

“中国和埃及都拥有辉煌悠久的古老文明,我们的一个定位就是要在展览中体现中埃两大文明古国的对话。这是过去任何埃及展览都没有涉及的领域。”颜海英表示,她相信中国人看古埃及文物,能产生强烈共鸣。因为古代中国和古代埃及都是农耕文化、大河文化,相似相通之处较多。宏观而言,有“天人合一、祈福来世”的宇宙观、哲学信仰,都追求“大一统”的国家秩序,喜爱与自然和谐相处;微观而言,文化和艺术成就亦相映成趣,包括充满想象力的象形文字、精雕细刻的礼器等。

所以在展览中,除了古埃及文物之外,还有一些中国古代文物与之对比,人们甚至可以看到清代学者得到古埃及文字石碑后所做的拓片。

当然,一个展览光有高远的站位还不够,还需要一些新奇和有趣之处。萨卡拉最新出土的文物当然就算得上“新奇”的了。毕竟很多都是“热辣滚烫”地从考古现场搬运过来,上海观众是全球第一批见到这些文物的幸运儿。“有趣”的地方也很多。比如颜海英策展团队这次就抓住了“猫神”这一点。

说到古埃及的猫神,颜海英如数家珍。她告诉记者,萨卡拉地区发现的猫神庙遗址,是埃及境内存世不多的猫神庙遗址之一。猫神巴斯泰特(Bastet)被尊崇为与欢乐、生育、保护家庭和孩童有关的女神。有时以猫头人身的形象示人,像女子一样手提小挎包,戴着珠链、护符;有时直接以猫的形象示人,姿态优雅,神情与宠物猫不同,看起来十分高贵。猫神的信徒大部分为女性,猫的各种特点更符合她们的审美。

猫神不仅符合古埃及人的审美,也很符合当今中国人的审美。颜海英敏锐地觉察到这将是展览的一大看点,所以她和上海博物馆策划推出了可以携猫入内观展的“博物馆奇‘喵’夜”,这也成了新的城市文化风景。

▎“胶集”黑胶共享空间主理人沈莉

掌握资源数量 决定策展的成败

最近,“胶集”黑胶共享空间主理人沈莉又忙碌起来。作为一名90后策展人,沈莉在上海过去一直以策划黑胶唱片展览著称,但是这回第三次受邀继续为进博会党群服务站策展时,她别出心裁,在保留“初心咖啡”红色展陈之外,将绘画也融入进来,与黑胶同时呈现。绘画都是一些世界著名咖啡馆的场景。比如巴黎的花神咖啡馆、穹顶咖啡馆、双叟咖啡馆、和平咖啡馆等,在那里有当年中共旅欧支部(旅欧少年共产党)的精彩故事。而唱机里则播放着百多年前法国巴黎香颂的珍贵声音。唱片声音和绘画场景必须匹配,要呈现历史的准确性。这是此次展览策划过程中的一个难点。“我们想通过音画同展,让参观者身临其境地去追寻与思索中老一辈旅欧共产党人当年求真、学习、生活、战斗的足迹。”沈莉对青年报记者说。

1993年出生的沈莉曾是一名模特,在故乡苏州的模特圈里名气颇响。但她心里一直有一个“黑胶梦”。这源于她那位狂热的黑胶爱好者的父亲,在小镇的老宅里,父亲的黑胶唱片机时常响起,一群年轻人伴着舞曲翩翩起舞,其中就有沈莉的母亲。“可以说,父亲就是用黑胶唱片追到母亲的吧。”

在过去的五六年间,沈莉策划的一系列有影响的黑胶主题展览,比如纪念贝多芬诞辰250周年黑胶唱片特展、上海电影博物馆“胶声入影”特展、“红旗下成长与歌唱”共青团特展、少先队歌曲唱片微展等。当然她记忆最深刻的还是2021年的“红色声音 百年传颂——庆祝中国共产党成立100周年大型音画展”及巡展。

这应该是建党百年之际,国内唯一的用黑胶唱片及其他音像历史资料来举办的特展。为此沈莉提前了一年的时间进行精心筹划与准备。因为要用黑胶唱片及其他音像资料讲述中国共产党伟大的百年征程,对于她这个青年党员来说,既光荣又艰巨。主要的困难还是在于相关黑胶唱片资料的搜集和整理。比如列宁一百多年前的讲话唱片,就是他们分别从俄罗斯的莫斯科和圣彼得堡的私人藏家手里转让获得的。而如毛泽东和周恩来的珍贵讲话黑胶唱片也是从中国顶级黑胶藏家手里借展的。

沈莉告诉记者,策展人有两个最基本的要素。首先当然是要有策展思路,思路的高低好坏决定了一个展览的成败。当然,只有好的思路还远远不够,更关键的是一个策展人手上能够调用的展览资源有多少。就拿黑胶唱片策展来说,只有掌握大量的黑胶资源,这样策划任何展览才能做到游刃有余。

沈莉告诉记者,和其他展览不同,黑胶主题展对策展人有着全新的要求。“举办一个黑胶展的第一要素,就是要有相关主题的丰富的黑胶唱片收藏。没有收藏,一切都无从谈起。但这还不够,还需要策展人对黑胶文化有着丰富的知识了解和积累,这样才能够抓住重点,直切主题。”另外,策展人必须是懂美的,如何将黑胶唱片内容进行艺术化的呈现与展陈,并且与多种文化互相融合,这很考验策展人的能力和水平。

最近,因为在黑胶文化推广方面的出色成就,沈莉加入了上海市青年文学艺术联合会(上海青文联),还成为了上海市音乐家协会会员。“加入上海市青文联和上海市音乐家协会,不仅能够提升我的专业地位,还能够为我的主理人和策展人生涯带来更多的机遇和可能性。近期我又荣幸参加了由团市委举办的上海市新兴青年群体召集人、秘书长培训班,有幸结识了各行各业的优秀青年代表,学习良多,信心倍增。”

说到未来,沈莉表示,她会继续将黑胶文化创新发展,跨界融合,并将在已有的黑胶文化的导赏课,黑胶音乐党课及思政课基础上开发出更多的丰富内容的课件,结合时代潮流,贡献出更多精彩的、青年及大众喜欢的黑胶文化艺术展览。

▎上海图书馆青年策展人吴祉安

找准角度 “枯燥” 文献展也能很有趣

正在上海图书馆东馆举行的“西风塔影——托马斯·阿罗姆版画里的中国宝塔”在很多读者眼里是一个奇特而有趣的展览。如果有这样的观感,95后策展人吴祉安就会很有成就感,她的目的达到了。

吴祉安告诉青年报记者,关于托马斯·阿罗姆一直以来有两个问题。其一,他没有来过中国,所以他的《中华帝国:古老的风光、建筑和习俗》一书被认为可信度不高,甚至被定型为商业性和娱乐性。其二,国内很多机构都举办过阿罗姆的展览,大同小异,所谓“眼中了了,心下无多”。再举办此人的展览,如何出挑,是一个考验。

而吴祉安在策展中发现,阿罗姆笔下出现了大量中国宝塔的形象。宝塔本就是欧洲中国风艺术品中的重要元素。展览便以宝塔为核心,提炼出以南京大报恩寺塔为原型的经典宝塔形象、中国宝塔名胜、宝塔与地理知识、作为人类活动背景板的宝塔这几大专题分类。“我们跳出原书图文中纯粹的介绍性视角,通过以宝塔形象所代表的欧洲中国风艺术与中国知识对阿罗姆的插图进行重新观照。整个叙述思路就已经将这次展览与其他的阿罗姆展览进行区别,成为值得关注的亮点。”

而上图年轻的策展人吴祉安能有如此灵光闪现,与她的学术背景有很大关系。她是中国美术学院的视觉文化研究专业毕业。她说在众多课程中,有门课对她这次展览帮助很大,就是中外美术交流史。这些课程听着有些“阳春白雪”,但也有些相当实用的课程,比如博物馆与史学理论,还有需要我们关注身边艺术现象的艺术经济学,这会让人“十八般武艺样样学遍”。不同的专业课提供了不同的方法论与观察视角,丰富的教学内容也提供了不少史料知识的“干货”,可能是在策划的时候,也可能是在后续说明文字的撰写中用上了。

吴祉安2022年10月入职上海图书馆,虽然只有两年多时间却已先后参与了《游目骋怀——北宋书家的人文之旅》《斯文不灭——宋代摩崖石刻里的文字风景》《点石成金——点石斋画报里的时事与新知》《万年家庆——寻访传统人家的新春年画》等展览的策划,加上这次《西风塔影》,就是第五个展览了。

青年报记者问吴祉安,她所参与策展的这些展览基本上都是“文献展”,文献在普通观众心里难免留下“枯燥”的印象。如何让展览变得有趣?吴祉安对此颇有自信。她说,趣味性、引人思考,说的是如何让展览与大众取得共鸣。要有共鸣,就先要有注目,这就取决于展品本身的魅力以及我们如何发掘、放大它的魅力。有些展品具有先天优势,比如说年画。但更多时候,他们的展品外观可能更“小微”。“点石成金”里的《点石斋画报》,对页打开也就三十多厘米。文字是蝇头小字,图画是黑白线条,容易给人产生视觉疲劳。“我们选了一些比较有意思或者有纪念意义的插图,比方说有被画成照相机的X光机,还有按照中式书房想象的西方图书馆。我们用这些乍一看风马牛不相及的画报新闻,辅以说明文字,不仅给读者展现了晚清的西洋景,也向读者讲述那个时候包括画家在内的上海市民是如何想象与理解新事物的。”

作为年轻一代策展人,难免会在策展上打上年轻人的烙印,体现时代感。对此,吴祉安表示,虽然年轻人各有各的性格,但有一点她觉得是共通的,就是“干劲”,就是在自己喜欢的事业上不断努力。“我想,秉持专业精神,对展览内容的不懈打磨与对专业内容的严格把关,也是我们年轻一代策展人的印记。”

== 记者手记 ==

为何上海总出优质展览?

在对上述三位上海策展人的采访后不难得出这样一个结论,当策展人绝对是有条件的,不是谁都可以当策展人的。首先,策展人必须是某个领域的专家,对这个领域有宏观和微观的了解。其次,策展人必须有高屋建瓴的能力,能够从自己所了解掌握的专业知识中提拎出能让普通老百姓接受的观点和视角。这便是策展的思路。当然,光有这些还远远不够,更关键的是,策展人要在自己熟悉的领域拥有足够调配资源的能力。

不过,这三个条件是对全国所有策展人来说的。但还有一个问题值得追问,就是上海为什么总会有那么多优质展览?这和上海这座城市的文化气质和文化环境有很大关系。世界上的各种文化在这里都可以找到知音,这里的人们对自己不了解的文化,也愿意去倾听去理解,总是抱着一份欣赏的态度。也就是这样的文化土壤,才能够孕育出更多优质的展览。所以上海成为中国的艺术展览之都有其必然性。

青年报·青春上海记者 郦亮

策划:高玲

编辑:马鈜 张红叶

来源:青年报

- 相关推荐