复旦材料“萌新”的特殊一课,这个设在光华楼的宝藏展带来太多感动

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

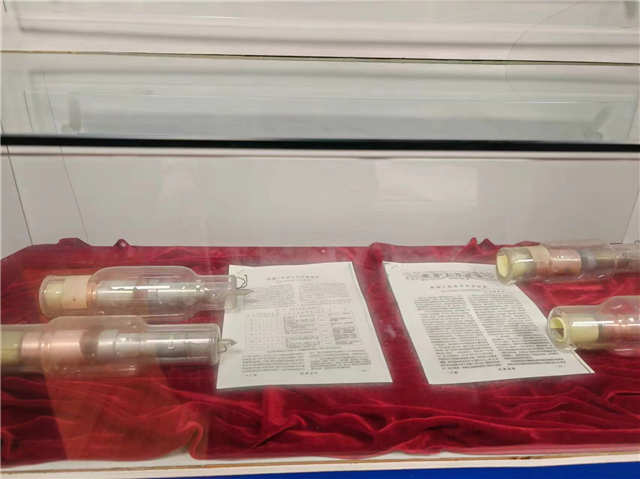

变色霓虹灯、医用X光管、中子管、早期真空设备及著作、12英寸黑白显像管和投影电视管、高压整流管……复旦大学光华楼东主楼611室被打造成了“复旦真空50年展览厅”。昨天傍晚,这个科技浓度爆棚的宝藏展厅迎来了一群“萌新”。搭乘上“时光机”,材料科学系的老师带着2024级技术科学试验2班的新生们,实地感受老一辈科研工作者是如何独立自主、自力更生开展科研的。

“这个展览带给我们太多感动。而且,谁说材料专业是‘天坑’专业的?!现在,我更加觉得我选对了专业。”复旦大学新生王姝匀自豪地说。

了解珍贵学科历史,感受科学家爱国情怀

这个隐藏在光华楼的展览厅是2005年复旦百年校庆时由复旦大学老校长、材料科学系教授华中一先生筹办的。复旦大学真空物理与技术始于1953年,在周同庆、华中一教授等人的努力下开展自主攻关,为国民经济发展和人民健康事业贡献力量。

直到今天,复旦大学仍然有一门特殊的本科生课程《真空物理与技术》,由华中一先生的学生、复旦大学教务处副处长、材料科学系教授,蒋益明老师坚持讲授。课上的一个重要环节便是,蒋益明会带领同学们走进真空展览厅,了解这一段珍贵的学科历史,感受复旦科学家们的爱国情怀。

将规定阻值的电阻连接成网,使每一个结点都满足静电场的拉普拉斯方程……在电子计算机尚未出现的时候,设计阴极射线管中电子枪有很大难度,展览中陈设了实验室过去用过的一块“电阻海”,在蒋益明的讲述下,当年的教师和学生是如何辛苦和坚持不懈地进行研究工作的场景,仿佛瞬间浮现在了眼前。

20世纪50年代,肺结核被称为“痨病”,被视为不治之症。而医用X光管正是诊断肺结核的唯一手段。当时,美国禁运X光管,而我国不能制造,因此,医用X光管的研制是涉及人民健康的大事。“1952年底院系调整后,复旦大学物理系与轻工业部合作开展X光管的研制。1953年在周同庆教授领导下克服了真空铸靶、阴极聚焦、金属与玻壳封接、高真空的获得与维持等一系列难点,试制成功我国第一个110千伏封闭式医用X光管。经中山医院、海军411医院等十余个医院试用满意后,1956年移交南京电子管厂大量生产,供应医院需要,为新中国的医疗器械填补了一项空白。”在医用X光管展品前,蒋益明娓娓道来……

蒋益明希望,学生们深度了解老一辈科学家在国家科技发展和进步中做出的努力和贡献,“老一辈科学家在当年艰苦条件之下做出如此出色的工作,我们更期待年轻一代能够感同身受,学习感悟老一辈科学家的精神,做出更卓越的成绩。”

深受感动,对专业产生更多认同

此次来听课的是2024年9月刚刚入校的大一技术科学试验2班的同学们,他们刚刚递交了入党申请书,每一个人都怀着无比崇敬的心情。

“华老先生早在上世纪50年代就成功研究出了近30种高真空器材,那时的先生不过也才20多岁,在条件艰苦、学术环境较落后的情况下却依旧坚守初心、砥砺求索,身为材料学子,我感受到了中国青年强烈的干劲与激情,感受到了科研工作者对学术的热爱、对未知的探索。”王姝匀心情激动。与此同时,她也对材料专业有了更深的认同。

“社会上有一种声音认为,材料专业是四大‘天坑’专业,其实不然。”王姝匀说,生活中其实到处都是材料构筑的,医用X光管、中子管、电子显示器等,这些都与我们的材料息息相关。材料或许不是像计算机一样大热门的专业,但它一定是各个学科的基础,也为我们各个学科的发展打下坚实的基础。如果没有材料学、真空技术,那可能今天很多技术是无法达到一个高度的。

料成材,材成器,作为新生,带着这份感动与鞭策,王姝匀期待自己在今后的学习生活中,能够像前辈一样,通过学习与努力去达成属于这一代青年的成就,也为发展新质生产力做出材料人的贡献。

同样来自技术科学试验班的新生王吴祎加也对这特别的“专业第一课”印象至深,“我感受到科研工作者的家国情怀以及作为共产党员的责任担当。未来,这些事迹会继续激励着我不懈奋斗,发扬老一辈科学家自力更生、艰苦奋斗的精神,成为民族复兴所需要的人才。”

材料科学系党委副书记许妍告诉记者,大一技术科学试验班的同学们目前还没有分专业,这个班级是托管在材料科学系管理,通过参观展览也是希望同学们对未来专业选定和发展有更深切的体认。实际上,材料科学系学生支部也一直在依据展览里珍贵展品背后的故事,深入学习华中一先生爱国事迹和科学家精神。学生们还自导自演,编排微党课舞台剧,并制作纪念华先生的纪录片等。

记者了解到,接下来,材料科学系还将继续围绕弘扬科学家精神、提升学科影响力、助力高质量发展,利用AI技术转化展览成果,联合上海科技馆等单位培育学生科普宣讲队,让更多人了解和感受材料学科的魅力。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐