打击乐名家陈翔豪专访,讲台和舞台,皆可敲响鼓

青年报记者 陈宏/文 受访者/图

什么是上海的城市文化厚度?个人价值如何实现才会有更多的成就感和获得感?当这两个问题碰撞时,它们似乎成为了彼此的问题题干和答案。

著名演奏家、上海爱乐乐团打击乐前首席陈翔豪的经历和故事,正是这样一个音乐人个体与一座文化大城相互成就的样本。作为中国第一位拥有研究生学历的打击乐职业乐手,舞台之外他把时间和精力都奉献给了教书育人,他撰写的不少打击乐教材,不仅填补了国内这一领域的诸多空白,甚至走向了世界。“本质上我觉得自己不是一个舞台艺术家,我的学生甚至都比我在舞台上有张力。”近日他在接受青年报记者专访时语出惊人,“但我极其乐意去带学生、写教材、搞学术,我觉得同样有意义,因为这些教材是‘刚需’。”

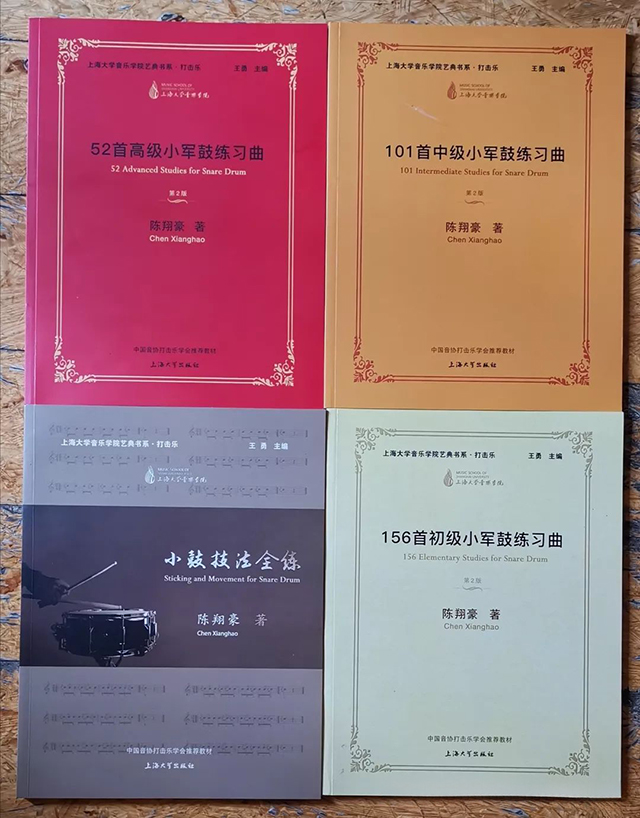

陈翔豪在打击乐教学方面同样颇有成就,著有不少打击乐著作与教材。

其实我是舞台上的“i人”

在打击乐领域,众所周知,陈翔豪是以“超高龄”的身份进入上海爱乐乐团的前身上海广播交响乐团的。

“我进乐团时已经40岁了,我从学校来的,也不太懂人情世故,我一直开玩笑说,我能在舞台上立足,从来都不是靠人格魅力,而是靠专业能力。”尽管在演奏领域,观众和业内同行都认可他的名声,但对掌声和鲜花的舞台他一直有着心理距离感,他调侃说,自己作为打击乐声部演奏员时,因为长期的乐队训练,自己的舞台风格比较“一板一眼”,“就像郎朗那样,我觉得才是真正的舞台艺术家,我不算。我的学生上舞台,都很张扬,老实说我很羡慕他们。”

陈翔豪不太懂如今年轻人流行的“e人”“i人”,听到解释后他欣然认领下“i人”标签,“反而是退休之后,我才开始有意识地向我的学生们学习,在音乐会独奏时,更多地加入了肢体语言,我也看了现在的演出视频,自己感觉比以前好多了。”

相比于职业乐团的打击乐声部首席,陈翔豪至今都觉得,自己其实更是一位教师,事实上,他在上海多所高校担任过客座教授,至今仍然是华东师范大学音乐学院打击乐特聘教授。这背后,有着他强烈的教师情结——此前,他当了16年的音乐教师。

上世纪70年代,他就读于上海音乐学院附中。1979年,从上音附中毕业后,因为历史原因实际上只有中专学历的他,凭借突出的业务能力被留校任教,成为当时上音体系最年轻的专业老师。“小陈老师”扎根附中长达16年之久,1990年他被获评上音首届“优秀青年教师一等奖”,1994年拿到了硕士文凭,立足上音这个中国音乐教育的摇篮,他为国内培养了一大批的专业人才。

上世纪90年代,随着浦东的开发,上海经济重新开始起飞。音乐圈内,很多人都在忙着赚钱,觉得音乐没有出路,陈翔豪一度也和中国台湾打击乐名家朱宗庆一样,组建打击乐团,取得过不少成绩,“但后来发现自己真的不擅长也不喜欢商业,所以最终还是回归了乐队和学校。”

然而,正是在几次组建打击乐团期间,陈翔豪意识到了音乐普及的乐趣。“让小众的打击乐被更多人喜欢,我很有成就感。”他笑着说,一直到如今,他从未后悔过自己的选择,“搞搞学术、教教学生、写写书,我发现自己真正的兴趣没变过。我也觉得,这很有意义。”

在教育界找到个人价值所在

在上世纪做老师期间,因为突出的能力,陈翔豪屡屡被文化部选派,参加国际比赛和交流。也正是在交流期间,他发现了国内打击乐专业教材的匮乏,训练教学理念和国际最新研究成果的差距,以及建立打击乐教学标准化、多元化的重要性。

“在附中时,我就率先引入了马林巴等一批最新课程,弥补了此前存在的课程体系缺陷,迅速提升了附中乃至大学部的打击乐教学水平,同时也对国内音乐院校的打击乐教学课程的设置,以及国内的打击乐器制造业产生了广泛而深远的影响。”聊及学术领域,陈翔豪两眼放光,意气风发,和谈论作为演奏家的自己时的谦虚低调判若两人。

实情也正如他所说,国内如今不少打击乐的权威教材和训练谱,正是来自陈翔豪。小军鼓的演奏,陈翔豪先后写了5本书,“其中3本,类似钢琴领域里的《车尔尼》系列,是由浅入深的训练法,受到了打击乐学习者们的普遍肯定。”更让他自豪的是,这些书都是他的原创,“我的署名不是‘编著’,是‘著’——我不是编译、编辑的国外内容,是扎实的原创内容,有理论、有组曲集。”

这批著作,不仅在国内影响很大,美国柯蒂斯音乐学院和英国皇家音乐学院这样的国际知名音乐院校,也有不少老师在用来做训练教材,“不断有学生反馈给我,他们很亲切地去和教授们攀谈为何选择我的书,理由是我写得特别仔细、演奏方法特别好。”事实上,这系列教材的影响力比他得到的反馈更大,甚至在美国辛辛那提大学已经被作为了音教系的打击乐教材。

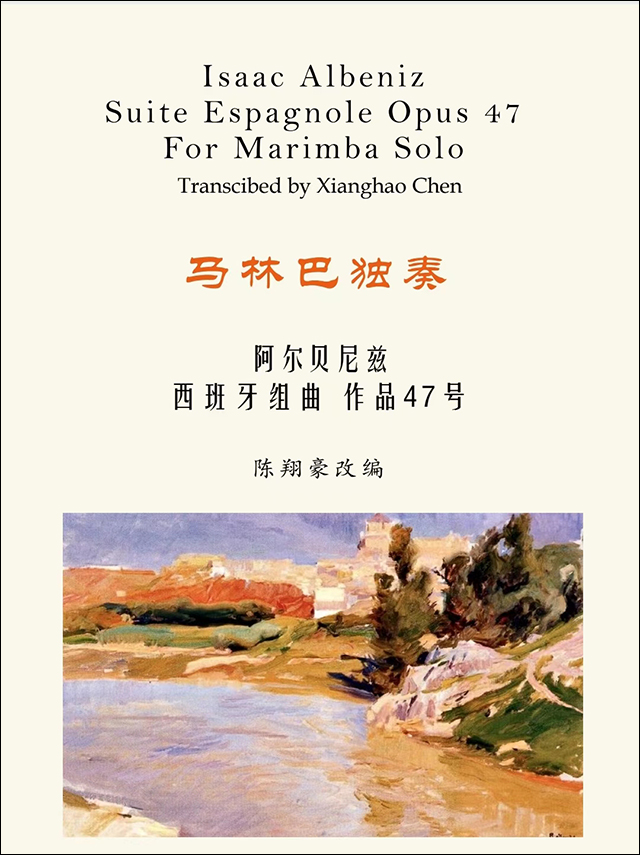

如今,打击乐的受欢迎程度越来越高,马林巴这类乐器也从原本的专业小众,走向了更广泛的社会层面。陈翔豪2021年开始改编马林巴作品,出教材,“我改编的李斯特的《钟》,这几年频频出现在全国比赛中,不少选手用的都是我改编版本的《钟》参赛;国内的知名乐团定音鼓几乎都是老外乐手,也是因为定音鼓缺比较系统的教材,这也纳入了我未来的计划中。”

这两天,陈翔豪已经在国内知名出版商的引荐下,开始和国外出版商接触,有望在国内外同步出版自己的最新马林巴改编组曲,“是改编著名的《西班牙组曲》,相比于个人价值的实现,我更期待中国的这些成体系的学术成果和研究成果能在国际同步,这是更大的成就感。”

青年报记者 陈宏/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐