又一大装置即将“出光”,上海国际科技创新中心建设加快向“强功能”跃升

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

明年计划“出光”,位于张江的硬X射线自由电子激光装置近日传出这一好消息,这也是我国单体投资最大的重大科技基础设施项目。记者从市科委获悉,上海目前已建成重大科技基础设施11个,在建4个,规划建设5个,总投资规模约350亿元,设施数量和投资金额全国领先。加快向具有全球影响力的科技创新中心进军,是习近平总书记交给上海的重大使命,当前,上海国际科技创新中心建设正加快向“强功能”跃升,大科学装置的建设正是其中一个缩影。

明年这台大科学装置就能“出光”

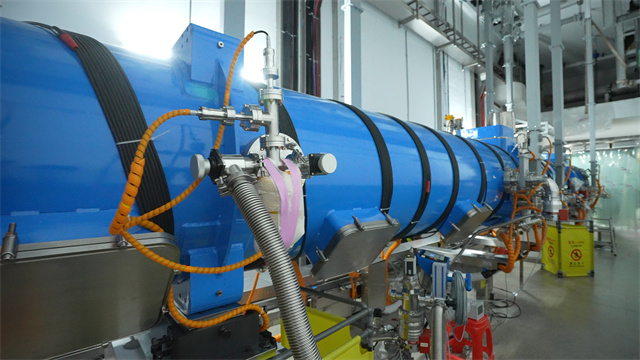

位于上海张江科学城的硬X射线自由电子激光装置,是“十三五”国家重大科技基础设施建设规划优先启动项目,由上海科技大学与中国科学院上海高等研究院和中国科学院上海光学精密机械研究所共建,2018年4月27日开工建设。“目前建设进展顺利,计划明年出光。”上海科技大学教授欧阳峥嵘介绍说。

硬X射线自由电子激光具有更高的亮度,更短的脉冲结构,和更好的相干性,其峰值亮度比太阳光高10的17次方倍,脉冲达到飞秒量级(1秒的1000万亿分之一),能提供的X射线峰值亮度比第三代同步辐射光源高109倍。对微观世界的研究能力,从拍分子照片提升到拍分子电影的水平,在能源、环境、材料、物理与化学、生命及医药等领域都能得到应用,能提供可达埃级的高分辨率成像,可达亚飞秒级的超快过程探索以及先进结构解析等前所未有的尖端研究手段。

欧阳峥嵘介绍说,该装置与美国同步开展研究,建成后将成为未来十几年里全球仅有的三台高性能硬X射线自由电子激光装置之一,形成光子科学领域美国、欧洲、中国三足鼎立的格局。与已有的上海光源、国家蛋白质科学设施、软X射线自由电子激光装置、超强超短激光装置等组成大科学装置集群,将为上海张江建成具有全球影响力的光子科学中心奠定坚实的基础。

记者从市科委获悉,根据国家规划洋等领域的前沿基础科学问题,以及生物医药、集成电路、pin材料、化工、能源、高端装备等重点产业战略需求,上海布局建设了上海光源二期、超强超短激光实验装置、软X射线自由电子激光装置、硬X射线自由电子激光装置、蛋白质设施(上海)、转化医学设施(上海)、海底科学观测网、高效低碳燃气轮机试验装置、磁—惯性约束聚变能源项目、钍基熔盐堆研究设施、深远海研究设施等一批重大科技基础设施,设施数量和投资金额均全国领先。

一片农田中诞生一所新型研究型大学

硬X射线自由电子激光装置的法人单位正是位于张江的上海科技大学。今年9月30日,是上海科技大学建校11周年,从一片农田到一个校园,这所位于张江核心地区的新型研究型大学,与周边的科技创新产业同频共振,同样成为上海建设国际科技创新中心的一个缩影。

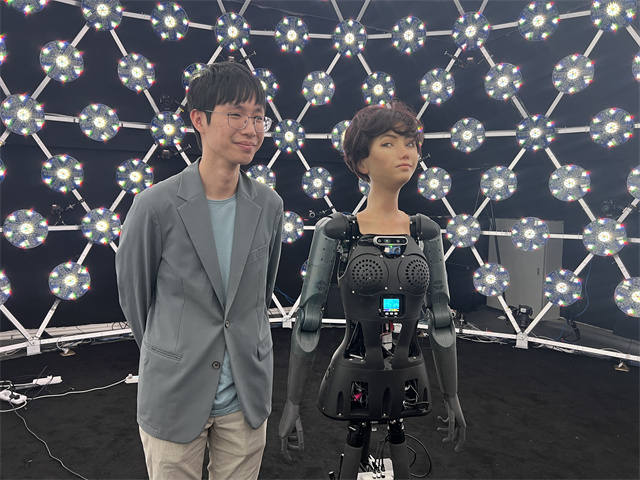

在上海科技大学的多学科人工现实工作室(MARS)里,一个巨型球状的穹顶光场十分炫酷。这套酷炫的设备可以精准地识别到人脸极其细微的面部结构变化,甚至连皮肤材质都可以纳入到数据模型中,制作出逼真的数字替身。

除了影视行业,这项技术在教育、文旅、沉浸式演出和虚拟社交等领域都有广阔的前景。而整个穹顶光场全部系统的搭建团队中,不少都是上科大的本科生。上科大信息科学与技术学院计算机科学专业大四学生张冬就是其中之一。

“这在我们学校很常见。”张冬告诉记者。学校每个学院下面都没有下设系,也不会分专业,同学们通过一年的学习后,大二或大三时可以选择一个自己比较感兴趣的小方向去进一步学习和研究,甚至参与到各种项目中去。在MARS实验室里,既开设了学科内相关课程,也面向学校全体本、硕学生提供增强现实、虚拟现实等技术学习。结合虚拟现实与增强现实等技术特色,还展开了跨学科、跨学院的应用研究,为生命科学及物质科学的教学及研究工作提供支持。

MARS实验室的90后青年教师许岚2020年从在香港科技大学电子与计算机工程获博士毕业后来到了上科大。在他看来,学校的实验室设备先进,同时也提供给了年轻人较大的施展空间,让年轻教师可以做自己喜欢的研究。实验室去年成为重点实验室,他也将人机互动作为了自己未来的研究方向。

记者了解到,在上科大,40岁以下常任教授占到60%,外籍常任教授48位。学校在招收和评价人才时,重品行、重育人、重学问、重能力、重公认,全校教职工的收入不跟科研项目、不跟论文挂钩,人才聘任也不跟帽子挂钩。浓厚自由的研究氛围让上科大成为了公认的国家新型研究型大学之一。

更多创新策源地不断涌现

高水平研究型大学和科研院所创新活力不断激发之外,在上海,更多新型研发机构也在加快发展,新的创新策源地不断涌现。

如围绕数理化生等基础学科发展人工智能、区块链等前沿领域,开展体系化布局。浦芯未来互联网技术研究院发布Web3.0分布式操作系统架构,有力支撑国家区块链网络建设和航贸数字化;数学与交叉学科研究院成立半年已吸引集聚包括菲尔兹奖获得者在内的国际化科学家团队,成功举办世界华人数学家年会和国际中学生夏令营;上海科学智能研究院围绕气象、生命、物质科学等领域,开发“伏羲”“女娲”等大模型取得关键性突破。

在基础研究方面,2023年,全市科学家在CNS三大国际顶刊发表120篇论文,其中封面文章4篇,占到了全国9篇中的近一半。基础研究先行区建设进一步深化。尚思自然科学研究院启动运行,实施“尚思学者”系列计划,支持科学家潜心专注开展高风险、高价值基础研究。

科技创新和产业创新也在加速融合。聚焦三大先导产业,强化关键核心技术攻关。如生物医药领域,实施基因与细胞治疗、计算生物学等专项行动,推进底层和关键技术攻关,组建合成生物学创新中心等新型研发机构,今年以来已实现5款1类创新药、9个III类创新医疗器械获批上市。又如人工智能领域,进行全栈布局。全国首个大模型创新生态社区“模速空间”建成,全市已有多款大模型通过备案,金融、交通、消费等领域一批垂直大模型形成应用。

不仅如此,上海还聚焦未来产业,加强前瞻布局。聚焦区块链、量子计算、绿色燃料等前沿领域,加快颠覆性技术路线研究和寻优调优,建设未来产业先导区。一批高质量孵化器加快布局建设,聚焦硬科技,首批7家孵化器建设成效日益凸显,加快打造科创“核爆点”。科技成果转化效率进一步提升。实施科技成果转化三年行动方案,试点开展成果赋权改革。2023年,全市技术合同成交金额达到4850.21亿元,创历史新高。

上海国际科创中心建设向“强功能”跃升

记者从市科委获悉,新时期的上海国际科创中心建设将加快向“强功能”跃升。下一步将紧扣强化创新策源功能这个核心任务,聚焦发展新质生产力。

一方面将着力培育壮大战略科技力量主体。如加快建设高水平研究型大学和科研机构,加强对在沪部属高校、国家科研机构的支持和保障。加强高能级新型研发机构建设,健全科技领军企业培育机制。

有组织推进高风险高价值基础研究。深化“基础研究先行区”建设,支持科学家开展高风险、高价值基础研究。持续加大基础研究投入,加快提高科技支出用于基础研究比重,完善多元投入机制。完善基础研究重大科学问题选题机制,深化前瞻性、战略性、系统性、带动性布局。

全力打好关键核心技术攻坚战。全力实施好新一轮三大先导产业“上海方案”。着力强化集成电路产业链,全链条加速生物医药产业创新发展,积极构建人工智能产业创新生态。

强化前沿科技与未来产业布局。保持战略敏捷,聚焦生物制造、量子计算、未来能源等战略前沿领域,加强颠覆性技术多路径探索和比选寻优。建立未来产业投入增长机制。统筹优化全市未来产业空间布局,完善未来产业政策“工具箱”。

在人才方面,完善高层次人才引进支持机制,给予“人才+项目+产业”协同支持。健全科技人才自主培养体系,支持青年科技人才挑大梁、当主角。构建有利于人才成长和发展的优良学术小环境,推动形成风清气正的科研生态。

上海还将加快建设世界领先科技园区。构建具有全球竞争力的开放创新网络。深化长三角科技创新共同体建设,开展关键核心技术联合攻关和人才联合培养。深度融入全球创新网络,积极参与和培育发起国际大科学计划和大科学工程。打通科技成果转化“最后一米”,制定实施新一轮促进科技成果转移转化三年行动方案。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐