沉浸式苏绣展厅、可持续编织家具……这两名大学生的作品在国际比赛上脱颖而出

青年报·青春上海记者 范彦萍

在无锡小镇,听着吴侬软语,看着翩翩衣衫,江南大学数字媒体艺术专业研二王彩瑜和同学崔华瑞萌发了设计一个苏绣现场沉浸式交互体验展的念头。

当看到传统竹编产品的编制技艺,受此启发,中国美术学院工业设计大四学生田驰在老师的带领下设计了用可循环降解材料制作而成,用传统十字编织为主要元素设计的家具系列。

在刚刚结束的由上海市艺术教育委员会、上海市文化创意产业协会主办,上海立达学院承办的立达设计奖·第三届国际大学生校园设计大赛上,有两位获得金奖的学生作品均与非遗和传统技艺沾边。

绣鸟指引带你领略不一样的非遗技艺苏绣

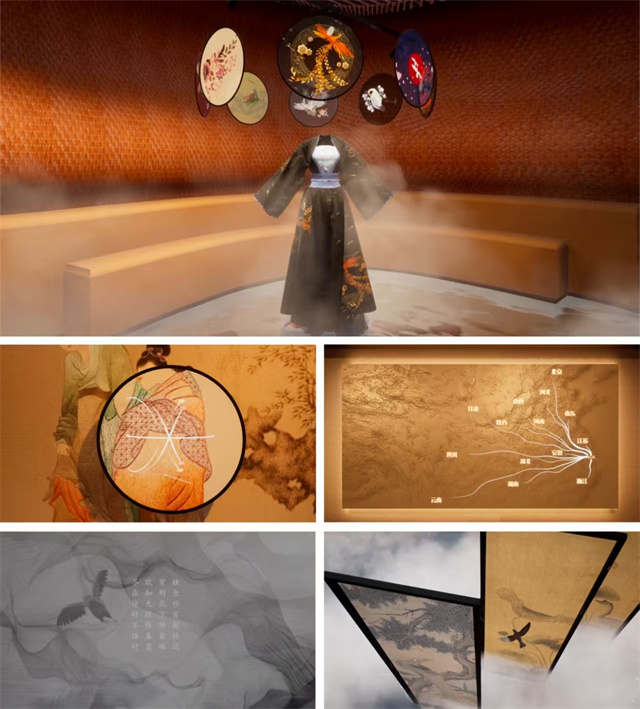

打开王彩瑜发来的她和同学制作的视频,一只绣鸟穿梭在苏绣现场沉浸式交互体验展里,先后带大家参观五个展厅,五个展厅的设计内容分别围绕的是:“苏绣的地域分布及历史演变过程”“苏绣的针法”“苏绣的相关应用物——屏风”“苏绣的绣案及应用服饰和“苏绣与吴文化”。

静态的苏绣,不言不语。但王彩瑜和搭档想到了运用MR技术扩展了现实世界。将静态的苏绣转化为流动的江南诗篇,透过移动媒介,窥探针法的奥妙、仕女的低喃。“我们希望用可变化的视觉风格呈现将一丝一绣背化作流动的光影,确保了视觉和空间应用的一致性和完整性。”

在这个沉浸式交互体验展里,王彩瑜和搭档设置了水幕作为展览的入场形式。在观展过程中,由一只绣鸟始终指引观众游玩。穿过层层云雾,观众可以跟随绣鸟赏江南烟雨四季变化,看尽人间四月天。

整个展厅运用了大量MR技术。王彩瑜告诉记者,比如在一张高清古图上,以针作画,以线作墨。通过动态的数据可视化图,展现苏绣的发展历史。比如从苏绣经商贸易的往来范围和苏绣绣种的地城扩展变化,以及苏绣的地域繁华程度随时代的发展变化。

展厅里有一张《仕女蹴鞠图》为明代画家所作,画中的仕女们并未被裹脚所累,在花园里尽情地蹴鞠。王彩瑜介绍说,足球是当前世界的流行文化,是世界通行语,而蹴鞠与现代足球的渊源正是东西方文化融汇发展的一次辉煌见证。这件作品不仅仅是件刺绣作品,而是通过这样一个载体,能够反映我们国家的历史、文化与精神,能让我们的中国传统文化与当代世界对话。

耳边江南小调悠长动人,细雨声若隐若现。在这个展厅,观众可以充分感受到绣案应用到服饰的魅力。观众可以通过语音提示,拖拽绣面为表服添加花纹,做到“锦上添花”,而化作绣案的飞鸟也格外让人心醉。

“我和同伴还在展厅里通过游船和MR眼镜的结合,借助三维手段,展现了繁华的姑苏场景。”王彩瑜娓娓道来自己的构思:观众坐在游船中,伴随着游船的路径变化,仿佛游览于姑苏古城,城中商客往来不绝,人声鼎沸。

对于这次大胆的设计,起初王彩瑜不被周围的同学们理解,“MR技术还不是特别成熟,在落地上有一定困难,但我不想被束缚,希望在学生阶段有一次天马行空的概念设计。利用新技术将非遗文化通过沉浸式展厅的方式呈现出来。通过数字空间,摆脱传统博物馆实体空间的限制。”

在找实习工作的时候,她和公司负责人分享了自己的这个设计,双方相聊甚欢,让她感到了满满的成就感。此次能获得金奖,王彩瑜认为是对自己打破常规的创新设计的一种肯定。

把传统十字编织融入可降解环保家具

中国美术学院工业设计大四田驰设计的interweave 90°此次也获得了金奖。这是一种用可循环降解的材料制作而成,用传统十字编织为主要元素设计的家具系列。

“可持续设计的目的就是希望能减少资源消耗、环境污染等。”田驰介绍说,其中的屏风结合圆管和纸条创造了新的编织方式,使用宽度不同的纸条做出渐变的视觉效果,给人一种蒸蒸日上的感受。椅子是用瓦楞纸和牛皮纸两种材料的结合,是坚硬和柔软的对比。“之所以用这两种材质是有原因的。其中,牛皮纸是为了让家具更舒服,可以用作靠背和座垫部分,充分展现材料的延展性。瓦楞纸主要是用于结构上的支撑。此外,用户还可以根据自己的喜好替换凳面的材质、颜色等,拥有更多的选择。”

他给记者发来一组照片,其中的屏风和椅子已经形成了1:1实物模型。整个设计耗费了整整3个月的时间。

和普通成型的家具不同,田驰设计的环保家具需要用户自行组装。这样不管是工厂生产环节还是运输环节都可以更便利,也不容易磕碰变形。在设计过程中,他遭遇了不少挫折,首当其冲要解决的就是结构问题,起初的设计均无法起到支撑性作用,经过了无数次的调整才定稿。“我更关注产品设计的落地性和完整性,而非只是有个概念,却无法真的做出来。”

据主办方介绍,本届大赛自启动以来,共收到了来自哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国美术学院、中央美术学院、鲁迅美术学院等近千所院校的35125组参赛选手热情参与,共收到海内外高校作品45360件,经过行业权威专家一轮又一轮的评审,最终产生命题类、脑洞设计类、非命题类、非物质文化遗产及文创类金奖、银奖、铜奖39项大奖。同时还评出100位百强设计师奖以及近200名优秀奖作品。

获奖作品中,有的以绿色生态为核心,倡导可持续发展理念,让校园成为自然的延伸;有的则运用高科技手段,打造智能化学习空间,让教育更加高效便捷;还有的巧妙融合传统文化与现代设计,讲述着属于这片土地的故事,让校园成为文化传承的载体。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐