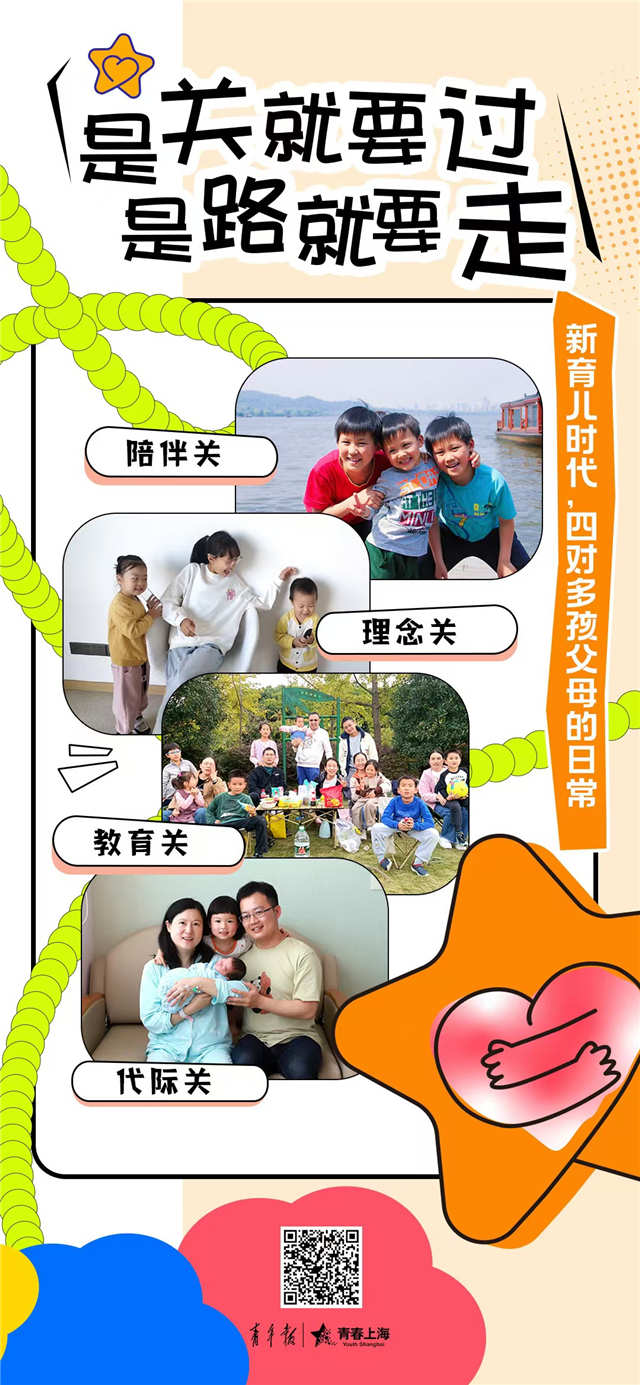

青春上海|是关就要过,是路就要走——新育儿时代,四对多孩父母的日常

青年报首席记者 范彦萍/文 受访者/图

生儿育女,不啻为人生路上的一道关,走过隘口,关内关外风景截然不同。在过去的一年里,关于生育友好的话题被频频提及。我们应该如何理解这道“关”,又如何看待养育多孩这个社会热点话题?是单纯的“关关难过关关过”吗?还是说,在养育多孩的旅程中,一切我们所经历的迷茫与顿悟、辛酸与欢笑,最终都会充实着这条兜兜转转、蜿蜒前行的人生路?2025年即将到来,记者专访了生活在上海的四对多孩父母,了解他们为何会选择生多胎?在育儿过程中,又有哪些困与惑、苦与乐?

陪伴关

二孩爸爸王飞原:

组团育儿,为孩子寻伴也寻援

王飞原一家经常和另外三个家庭结伴出游。

王飞原是一个85后二孩爸爸,有一个10岁的女儿和6岁的儿子。

外向的女儿喜欢和其他小朋友玩,但未必总能找到搭子。夫妻俩生二胎的主要原因是给女儿找个玩伴。果然,有了儿子后,家里变得热闹多了。

孩子成长的过程中很容易生病。一有风吹草动,王飞原和妻子就担心不已。有次女儿得了肠套叠,事发突然,两人打车紧赶慢赶抵达儿童医院。医生的答复是:很凶险,如果处理不及时还要做手术。“碰到孩子生病,内心烦躁是不可避免的。在医院里,各种奇奇怪怪的问题险象环生,比如有的小孩误把弹珠吞下肚。”

其实在要第二个孩子前,夫妻二人也心怀顾虑:曾经育儿时的艰难过往,莫非又要再度上演?然而事实却验证了网上那句“老大照书养,老二照猪养”的戏言。带老二的时候,王飞原和妻子从容了许多,全然没了当初带老大时的慌乱与紧张。

夫妻二人本科修读教育学专业,二人默契地达成一致:老二出生后,定要给予老大更多关怀,切不可让女儿心生被冷落之感。父母做到了“一碗水端平”,两个孩子相处起来便也融洽和谐。生活中,老大对老二亦是关爱备至。

王飞原的职业无法给他充足的育儿时间,相反,有段时间因为工作繁忙加上通勤距离较长,他常常晚上10点才能到家,若有临时重要任务,更是深夜才能踏入家门。工作日早出晚归,他几乎见不到儿子,妻子甚至开玩笑地说,周末儿子会不认得爸爸是谁。

2020年王飞原被外派到广州,一待就是三年。彼时,儿子才一岁半,那段时间育儿的重担自然落到了妻子和父母身上。

王飞原的手机里有个8人育儿群,群里都是他的大学同学及配偶。去年,随着最后一个家庭也迎来二孩,这个育儿群也正式“升级”成了二孩群。

8个大人和8个孩子,开怀大笑,其乐融融——王飞原的手机相册里珍藏着不少这样的合影——四个家庭经常结伴携子出游,组成了一套固定的育儿阵容。其中,王飞原和一个同住在松江的老同学走动更为频繁。自孩子出生起,几乎每个周末两个家庭都会相聚。

“他们老大是儿子,老二是女儿,与我们家恰好相反。两家的老大和老二年龄相仿,玩得十分投缘。有时报了同一个辅导班,哪家有空便先接送老大去上课,随后再带着老二去玩。”王飞原说,这种组团式育儿模式,给他和妻子在高强度育儿的疲惫日常中,找到了一丝喘息之机,“我们两家互相照看小孩,互帮互助。”

▎育儿建议

王飞原和妻子都是新上海人,尽管两人都算得上中等收入水平,但是来沪打拼不易,经济压力如影随形。王飞原告诉记者,家庭收入的大部分都花在了孩子身上——报兴趣班、买书、生活照料等,处处都要用钱。

他期望政府能够通过各种政策减轻多孩家庭的育儿负担。此外,他还建议,未来能给父亲更多的育儿假期,这样才能起到鼓励生育的作用。“也希望学校和机构能解决接送孩子的困难。现在有的学校开放了延时服务。家长可以在选择的时间段去接送孩子,让我们双职工家庭轻松了不少。”王飞原说。

此外,他还建议社会更多关注多孩家庭,提供必要的配套措施。比如出去旅游的时候,酒店套房、游玩套票能考虑一家四口、一家五口的情况,推出多孩套餐。

理念关

二孩妈妈沈洋:

“错峰育儿”,找寻家庭与自我的平衡

沈洋一家。

85后二孩妈妈沈洋和老公的关系有些特殊,两人都是交大国际与公共事务学院的副教授,既是同事,又是夫妻。两人育有一对“小棉袄”,大女儿5岁半,小女儿才8个月。

在育儿方面,沈洋认为自己和老公的参与度是六四开,但老公认为是四六开。在别人眼里,他们是合作密切的育儿伙伴。

沈洋是上海人,在同龄亲戚中显得“格格不入”,周围单身、丁克、不婚族环绕,唯有她家有娃。沈洋有点担心,“再过个几十年,女儿都没亲戚可走了”。这也是她下定决心要二胎的主要原因。

因为收入尚可,从第一个孩子起,育儿嫂便成了带娃的主力军。前几年,沈洋有幸找到了专业的育儿嫂,阿姨每天陪孩子读绘本、做游戏。随之而来的变化是,夫妻关系也大大缓和,争吵几乎绝迹。“那段时间,我们不仅有更多时间用来工作,连个人的休闲时间也增加了。”沈洋告诉记者,“我和丈夫甚至感到脚步变得更轻盈,呼吸更自由了。我们还有时间结伴去练瑜伽和看电影。”

老大入选少体校网球队后,每周需进行三次训练,接送成了一大难题。有了二宝后,育儿嫂的照料重心转移到了二宝身上,还要兼带做饭、保洁等家务,分身乏术。于是,接送任务由双方老人和沈洋夫妻轮流承担。沈洋的妈妈每周会来家里住上一两天,婆婆老家在南昌,每隔一个月会来上海照顾孩子一个月。

在育儿过程中,理念上的冲突在所难免,拌嘴也时有发生。后来,沈洋受到一名资深学者启发,意识到夫妻二人若想避免家庭冲突,最好不要同时带孩子。经过协商,他们开启了“错峰育儿”模式——“我们会根据各自的日程安排,提前一天认领第二天上午或下午的育儿任务,晚上再一起带孩子。这样的安排确实减少了夫妻间的矛盾。”

在育儿投入上,沈洋有段时间比较纠结。身边有朋友在孩子三岁多时就为其报了各种兴趣班;也有高收入家庭为孩子选择了双语学校,每年在孩子身上的投入占家庭收入的一半。沈洋认为,这种以孩子为中心的,经济和情感高投入的育儿模式,正在成为中产阶层家庭主流的生活方式。“有时候我也会反思,与伴侣讨论究竟在孩子身上投入多少才是合理的?自己是否对孩子投入得不够?我需要不断反省育儿理念,并且阅读相关学术文献,才有能力去抵抗同伴压力。”

最终,她和老公形成了“不以孩子为中心”的育儿理念。以兴趣班为例,从孩子两岁开始,两人给孩子报名家门口的足球班和音乐班。足球班离家步行三分钟,音乐课步行十五分钟。每个班有十次课,每周一次。“报班与否首先取决于孩子是否感兴趣,其次我们不会在同一时期给她报两个班,也不会考虑步行距离二十分钟以上的班。”

大女儿两岁五个月大时的一个周末,沈洋提前几天给自己预约了钢琴体验课,正准备去上课。不巧老公外出开会,妈妈正在赶来自家的路上。眼见钢琴课快迟到了,无奈她只能带上女儿一起去上课。“女儿几乎全程坐在我腿上听课,间或乱弹琴,倒也没有表现出烦躁。”沈洋认为,这段全新的体验让她解锁了一个带娃和个人休闲可以兼顾的新思路。

▎育儿建议

建议效仿其他国家的经验,让几个月大的孩子就能顺利入托,从而切实减轻育儿负担。

此外,目前3岁以下婴幼儿的父母每人每年可享受累计10天的育儿假。但实际上,孩子在0~6岁期间都是生病的高峰期,10天的育儿假往往显得捉襟见肘。因此,建议适当延长育儿假的时间,以便父母能更好地照顾孩子。

教育关

三孩妈妈郁小姐:

同伴教育,大大减轻育儿压力

儿时的三兄弟。

郁小姐是三个孩子的妈妈。头胎是双胞胎儿子,在一次意外怀孕后,她和先生斟酌再三生下了小儿子。

身边不少二孩、三孩家庭都面临育儿困扰,但郁小姐却没有感到太大压力。原来,三个儿子彼此陪伴,小儿子更是沿袭了两位哥哥的生活习惯。有学业上的问题,小儿子也会请教大哥,连他的很多爱好都是受到兄长影响。兄弟三个会结伴跳街舞、打游泳、打羽毛球、玩桌球等。

在郁小姐看来,得益于同伴教育,养育多孩的负担并不是成倍增长的,她表示,“我平时工作很忙。对他们的学业、爱好过问得很少。主要的作用是在小学阶段培养他们形成良好的习惯。但过了小学阶段,我的介入变少了。当家长的干预变少时,孩子们自然就能抱团互相陪伴成长。”

郁小姐秉持的观点是,“千万不要把育儿变成妈妈一个人的事。妈妈们要想明白,先生在养育中扮演的角色。”

有了老三后,郁小姐有意识地邀请先生多多参与几个孩子的理科功课的辅导。当召开家庭会议,探讨校园人际矛盾、人生选择轨迹等重大问题时,她也会邀请先生聆听孩子们的想法。“男女性思维大相径庭,我说的内容较为细碎,先生则更为理性,双方互补,给孩子们多维度思考问题的角度。”

对于孩子的长远规划,郁小姐表示,需要走一步看一步。特别是个人发展,应审时度势,随时校准,多听听孩子们的意见。

▎育儿建议

尽管是三个孩子的妈,但这些年郁小姐从未发生过职业断层。不过,她身边不乏多孩家庭的妈妈无法继续工作,只能全职带娃的情况。“我觉得不管生育多少孩子,都要有一份工作,否则容易失去自我,缺乏安全感。”郁小姐认为。

日前,上海印发《关于开展“生育友好岗”就业模式试点工作的通知》,支持用人单位设置“生育友好岗”;市政府常务会议研究降低“三育”成本优化保障……对于上海多部门支持用人单位设置“生育友好岗”的态度,郁小姐拍手称快:“如何将好的政策落到实处,营造生育友好氛围,任重而道远。”

代际关

三孩妈妈Cindy:

包容差异,全家一心共担育儿责任

Cindy家的三个孩子。

85后妈妈Cindy有三个孩子,分别是12岁的大女儿,4岁的二女儿和2岁半的小儿子。

如果说养育大女儿时的心态夹杂着过多焦虑的话,生了二宝后,她的育儿心态发生了很大变化。比以前更喜欢孩子了。

2021年到2023年初,当时她所在的公司倒闭,她成为一名全职妈妈。在此期间意外怀孕,尽管养育两个孩子已经感觉经济上有些拮据,但她还是咬咬牙生下了老三。

三个孩子的育儿负担不可谓不重,待三宝五六个月了,仅凭老公的收入不足以维持一家七口的日常支出,她不得不重返职场。

迄今,Cindy还是很怀念全职带娃的那段时光。“那个时候生活非常有规律,一早我接送大宝去上学,回家给二宝做辅食。那时还没想着生三孩,心态很轻松,幸福指数很高。”

养育三个孩子不仅有巨大的经济压力,还有育儿压力。随着老三的呱呱坠地,公婆也入住家中帮助带娃。两代人间难免会产生很多的教育理念方面的冲突。

采访时,Cindy连用了三个“累”形容带娃时身心俱疲的状态。下班回到家,二宝小宝会迎上来要妈妈抱抱,她立马从工作状态无缝转换到妈妈状态,陪娃吃辅食、玩游戏。不一会儿,大宝又需要她讲解题目。分身乏术的她只能抱歉地说,“宝宝,妈妈真的过不去,要带弟弟妹妹。”这种顾此失彼的感觉让她对大女儿始终有点愧疚。“人的精力是有限的,单独相处的时候,我尽量宠爱大女儿多一点,尽量补偿她。”

育儿很累,好在先生是一个称职的父亲,在Cindy不在家的时候主动分担了育儿重担。“为了节约育儿开销,我们家不得不于今年10月1日辞掉住家阿姨。现在先生的下班和周末时间都用来全身心陪伴孩子们,带他们晒太阳、做游戏、讲故事。我很欣慰。”

▎育儿建议

Cindy和老公都来自农村,没有长辈经济上的助力。采访过程中,她提到最多的要数经济上的压力,孩子的托育费、餐费、营养钙片、兴趣班、医药费等都需要花钱。她和从事IT工作的先生属于工薪阶层,除了育儿,还要还房贷、赡养双方父母。“我希望育儿友好能真正落到实处。比如能否给予多孩家庭餐补、医疗补助、升学政策优待等。此外,建议能上调三孩家庭个税基数。”

== 育儿百态 ==

不断反思调适 适应多变局势

40多个妈妈,60多次深度访谈,从今年新问世的由沈洋和蒋莱执笔的《新生育时代》一书中,可以一窥多孩妈妈们眼中的新时代育儿。

该书第一作者、交大副教授沈洋回忆说,在访谈了30多个多孩妈妈后,发现绝大部分家庭都是有了育儿支持后才考虑生二孩或三孩,要多孩是深思熟虑的结果。“决定生育二孩,需要更多地涉及夫妻和代际之间的协商,而女性在二孩生育决策中发挥了强大的能动性。在我们的样本中,将近一半的被访者主动提出要生二孩,只有两个家庭是丈夫首先提出的。有四位被访者表示自己是意外怀孕,七位夫妇表示都想生二孩。有一个例外是被访者公公首先表示希望夫妻生二孩。”

现代女性既要“主外”又要“主内”,为何生二孩?该书的调研结果指出:女性生二孩的理由包括恐惧“失独”,即失去唯一的孩子;生两个对孩子身心发展有好处。也有部分被访者表示生二孩是自然而然的行为,没有理由。还有的表示是意外怀孕导致的。

被访者颜文婷的丈夫参加了同事的追悼会,目睹了白发人送独生子的悲痛场景,回家后异常感慨。夫妻俩被这件事触动,这成为她生二胎的直接原因。中国目前有100万左右的失独家庭,并且每年增加7.6万个家庭。沈洋认为,在全面放开二孩政策之后,被访者生二孩的行为可以被看作是一种抵御日常风险和不确定性的家庭策略。此外,受访者普遍认为有兄弟姐妹的陪伴,对孩子的发展有好处。

在育儿时间上,我国的女性在育儿和家务劳动方面,付出远比男性更多。2021年公布的中国第四期妇女社会地位调查显示,女性“照料家庭成员和做饭、清洁、日常采购等家务时间为154分钟,约为男性的两倍。”

在此书第一批访谈的职业二孩妈妈中,40%和女方家人住在一起,25%和男方家人同住,15%两边老人轮流上岗带娃,其余则依靠住家保姆。

肖富群等学者于2021年发表的研究发现,照料孙辈会明显降低祖父母的幸福度。沈洋分析说,合适的住家保姆能使孩子和家长都获益,有利于缓解家长的育儿倦怠,改善家庭氛围。“周围朋友同事,无论是上海人家庭还是新上海人家庭,请住家保姆都很普遍。在巨大的不确定性之下,双职工家庭很难兼顾有偿工作和育儿。不同家庭有不同的应对模式,没有好坏之分。大家都是摸着石头过河,不断进行反思和调适,来适应多变的局势。”

青年报首席记者 范彦萍/文 受访者/图

策划:高玲

编辑:郭佳杰 张红叶

来源:青年报

- 相关推荐