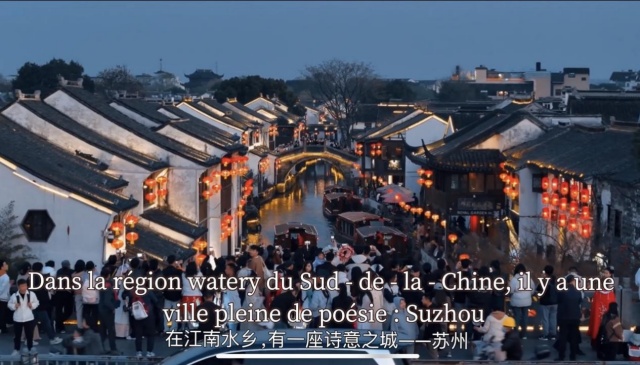

奋勇争先实干家|中国首位ICG主席奖女性得主胡丽丽:致力于在玻璃领域打破技术垄断

中国首位ICG主席奖女性得主胡丽丽

青年报·青春上海见习记者 朱彬

去年8月,上海光机所学术委员会副主任、先进激光与光电功能材料部研究员及博士生导师、中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长胡丽丽研究员荣获国际非晶态材料领域著名奖项——N.F.Mott奖,成为该奖项自设立以来首位中国获奖者。今年1月,她再次获得ICG(国际玻璃协会)主席奖殊荣,成为首位获得该奖项的华人女科学家。在中国科学院上海光学精密机械研究所的展示墙上,赫然写着毛泽东同志寄语:“死光(激光),要组织一批人专门去研究它,要有一小批人吃了饭不做别的事,专门研究它。”胡丽丽就是这一小批人中的一员。她的前半生一直践行着这句话。

◆ 带领团队攻克世界难题 ◆

作为国家科技实力的重要象征,高功率激光聚变技术是大国必争的战略领域。而钕玻璃是激光聚变装置的“心脏”,其作用能将激光能量放大百万亿倍。尽管我国是世界最大的玻璃生产国(>50%),但不少高端玻璃制品目前还受制于人。对此,胡丽丽研究员解释称,“玻璃的结构十分复杂。玻璃的形成和结构及性能演化机制是凝聚态物理最富挑战的谜题之一。”

1996年,美国联合德国和日本实现大尺寸激光钕玻璃连续熔炼技术攻关后,对我国实施严格禁运。为满足我国自主研发激光聚变装置的迫切需求,自2005年起,胡丽丽带领团队,从基础研究出发,对新型高增益激光钕玻璃研发、大尺寸激光钕玻璃批量制备涵盖的连续熔炼、精密退火、包边、检测四大关键核心技术进行了近十年的持续攻关,解决了大尺寸钕玻璃批量制造所需的全部关键技术难题。目前,中国已在事实上成为全球唯一能够独立批量供应激光钕玻璃的国家。她说。

胡丽丽研究院检视连熔激光钕玻璃

在突破大尺寸激光钕玻璃连续熔炼技术的同时,我国仍面临着高功率激光光纤“卡脖子”的技术难题。进入21世纪以来,光纤激光器逐步占据了激光器市场的半壁江山,被应用于激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻、激光打标、激光切割、印刷制辊、医疗器械仪器设备、大型基础建设等领域。作为高功率光纤激光器的核心增益介质,掺镱大模场光纤可产生激光并对激光功率进行放大,从而实现上万瓦的输出功率。不过该产品及其制备工艺长期被美国Nufern、nLight等公司垄断和严格管控,制约了我国高功率光纤激光器发展。

有企业找到胡丽丽团队,希望他们能解决高功率激光光纤国产化问题,“你们能突破大尺寸激光钕玻璃连续熔炼技术,应该也能突破高功率激光光纤技术”。

自2011年以来,胡丽丽研究员带领年轻的研发团队,持之以恒聚焦于影响高功率激光光纤的激光效率、功率稳定性和长期可靠性三个难点问题,历经八年攻坚克难,在国内率先攻克了万瓦级掺镱大模场光纤的批量制备关键技术。建立了涵盖设计、制备和检测的掺镱高功率激光光纤研制平台。“别人不会告诉我们应该怎么做,我们自己只能坐下来查阅大量文献,反复实验、讨论,从失败的数据中找规律和解决方法。”

万瓦级掺镱激光光纤的技术突破使我国高功率光纤激光器装上了国产“芯”,解决了高功率光纤激光器核心元件“卡脖子”难题,大幅降低了高功率激光器的制造成本,加快了我国高功率光纤激光器在先进制造中的普及应用。该成果荣获“2022年度上海市技术发明一等奖”。

◆ 敢为人先为人所不为 ◆

在胡丽丽的带领下,实验室攻克了诸多难题。在实验室主任于春雷研究员看来,可研究的项目有很多,但胡丽丽老师是“有所为有所不为”,有些选择的还是别人怕砸在手里做不出来的项目。其中一个便是掺铋光纤。

“自1999年,日本学者在掺铋SiO2玻璃中发现了半高宽为150nm的近红外发光后,铋离子作为激活离子应用于宽带光纤放大器便逐渐成为研究重点。俄罗斯、英国、美国等研究机构之后相继推出掺铋宽带光纤产品并用于新型宽带放大器的研究。尽管我国在铋(Bi)离子掺杂宽带发光机理研究方面获得了受国际关注的研究成果。但直到2020年,我国仍未见低损耗Bi掺杂高磷石英基光纤在近红外波段实现宽带净增益放大的报道,现有光纤放大器的增益介质以稀土离子掺杂光纤为主。发光带宽很窄。”于春雷介绍说。

2020年,胡丽丽应邀接受了这一攻关任务:“国外能做出来,我们也能做出来。”借助已有激光光纤的研发平台和积累,团队在不到一年时间内,在国内率先研制出低损耗掺铋高磷石英基光纤,实现了近红外波段的净增益放大和激光输出,实现了国内该领域0到1的技术突破。

这归结于胡丽丽对工作的认真态度。她不仅经常对学生说,“很多事情只靠一天八个小时是很难做好的”,她自己在攻关时也经常会凌晨三、四点从办公室回去,休息了三、四个小时后,早上七、八点时又回来上班。如今,60多岁的胡老师周末也还会来实验室。

在实验室材料部部长廖梅松眼中,胡丽丽是一位“勤奋实干”“治学作风严谨”的老师。自2004年跟着胡丽丽就读博士研究生以来,他对这位老师的印象就是,“要么不做,要做就要做成”。

◆ 培养人才开启新篇章 ◆

在高纯石英玻璃被禁止出口的情况下,2023年国家再次将建立高纯石英玻璃研发平台的任务交由胡丽丽研究员团队。仅一年时间,从无到有,他们开展高纯石英玻璃制备关键科学技术的攻关,建立了一套高纯石英玻璃的研制平台,并完成了数十轮工艺实验。

作为我国专注于特种玻璃材料及其相关领域的科研实验室,上海光机所特种玻璃与光纤研究中心被学界称为“特种玻璃的黄埔军校”。自1990年胡丽丽博士毕业入职上海光机所时,研究室仅37个人,到如今已发展壮大成140余人。

团队成员

2016年入所就读博士的郭梦婷介绍,胡老师平时对他们有三点要求:一是敢啃硬骨头,办法总比困难多;二是要有更高的突破;三是敢于挖宝,把工作做尖、做细、做好,提出解决方案,研发出高性能的材料并转化成应用。

而随着人工智能AI的发展,现有玻璃的研究范式亟待改变。如何实现Al赋能的玻璃新材料快速开发成为当下热点研究议题。自“十四五”开始,胡丽丽研究员便积极引进学科交叉领域的海外优秀人才,积极打造涵盖玻璃结构性能表征、分子动力学模拟、AI辅助建模的玻璃构效关系研究平台。

为了进一步加快玻璃构效关系平台的建设进程,胡丽丽研究员带领年轻人多次走访相关单位,组织多次学术论坛,积极谋划相关平台的论证工作,争取在“十五五”期间构建一个集高通量制备、AI辅助建模、结构表征验证的特种玻璃材料构效关系平台,创新特种玻璃研发范式。

青年报·青春上海见习记者 朱彬

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐