青年发现|“电子牛马”让打工人无痛晋升成老板,人机协作边界在何处?

青年报·青春上海见习记者 林千惠

“刚刚上班,手底下就有四个员工:DeepSeek、文心一言、Kimi和豆包。”“我是一个打工人,AI成了我的打工人。”……

这两年AI大火,各类AI相关工具因其强力算法和高效的回答效率引起了许多人关注。不少打工人将其使用在自己的工作中,当打工人拥有自己的“电子牛马”,工作会更加便利吗?

某社交平台上的AI工作相关话题

◇ AI成个人员工,打工人变老板 ◇

你有自己的“电子牛马”了吗?所谓“电子牛马”,指的是许多上班族工作时用起了各类AI工具,帮助自己工作。只要在手机上轻轻一点,就能就工作内容向AI求助。“每次有问题,分别发给它们,最后我来选择满意答案”“我也算当上了管理层,一人就是一个团队”。因此,“电子牛马”成了对这些AI工具的调侃称呼。

在网络上,对“电子牛马”的讨论不断,小红书上,AI工作、AI工作伴侣、AI工作流等话题有几十万至近百万点击量不等。“聪明但不干活的DeepSeek”“愚蠢但勤劳的豆包”“有翻译腔的Chatgpt”,讨论起自己的“员工”来,上班族化身为管理层,滔滔不绝。

而随着AI技术的发展,“电子牛马”也细分为不同类型,除了DeepSeek等较为知名的AI软件,如图像设计、视频制作、PPT汇报等,专门针对不同工作需求类型的AI软件都在各大手机应用市场上架,一应俱全,涵盖各个工作领域。只要下一个指示词,上班族的各式需求就能被满足。在此基础上,甚至衍生出AI工具的工作管理员,如网站Botgroup,就能将各个AI软件拉至一个聊天群,供用户进行即时沟通、下达指令。

◇ 使用初衷:减轻工作负担,处理琐碎任务 ◇

怡然和AI对话

“我的工作需要写大量的文书材料,还有高强度的PPT制作,希望减轻工作负担。”说到为何雇用“电子牛马”,90后上班族怡然表示。她会让AI帮忙处理一些相对简单、要求不高的任务。目前,她最常用的是DeepSeek、豆包和Chatgpt。“几乎主流的AI平台,我都注册使用过。”

狄安询问工作软件使用方法

在AI进化成如今方便的“电子牛马”前,95后狄安就梦想能用它们作为帮手:“我做过文字行业,也做过宣发,有些工作很琐碎。比如我过去调研行业,进行数据收集,工作涉及大量的复制粘贴,占据我很大一部分时间,当时就很希望有AI帮忙。”而随着AI技术成熟,如今她转行至设计行业,AI参与的工作占比她总工作量的10%左右,“我会用AI帮我寻找、生成素材,并在操作不会的软件时询问AI。”

“学会用AI工作,本身就是进步的方向。”28岁的百惠是AI产品运营,身处AI行业,她所在的公司本身就提倡内部使用AI,获得进步。“目前我们用的主要是豆包、DeepSeek满血版。”她说。通过使用AI工作,她能不断更新自己的行业知识,并“找到更多灵感”。

◇ 使用体会:帮助高质量工作,降低学习成本 ◇

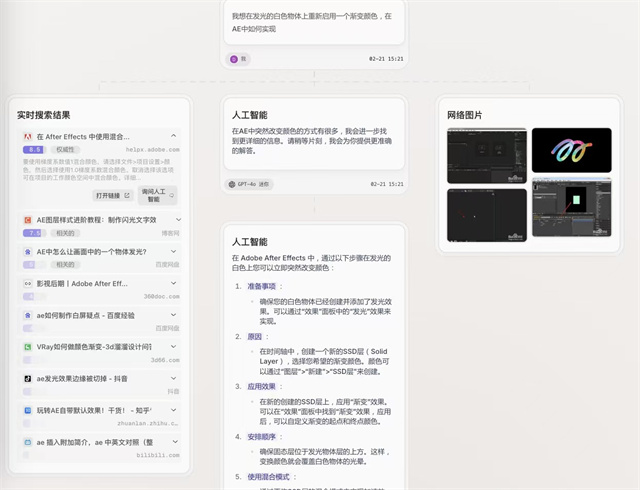

小刘要求Chatgpt帮忙想点子

“DeepSeek总是很懂我,很会把握行业风向标,Chatgpt比较中规中矩,但是一般挑不出大错,豆包做翻译、搜索整理资料出神入化。”00后小刘说。身为打工人,“电子牛马”带来了哪些好处呢?小刘在一家4A广告公司当实习生,在自己的小红书账号“学术小猫”上对各个电子牛马进行测评。在她实习的几个月间,不同的AI能从不同方位对她的工作提供帮助,更高质量地完成工作。

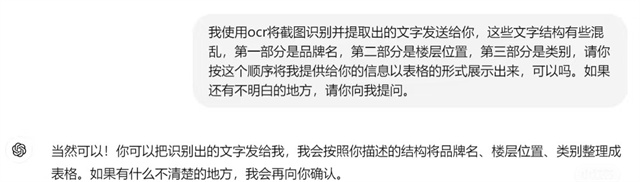

“没有AI之前,我的数据处理工作多是从网页扫描提取,由于不懂爬虫等技术,需要手动录入花很长时间,但现在我只需要简单复制粘贴,或使用OCR识别,剩下的就交给AI。”怡然说。在怡然看来,AI在整理归纳、逻辑分析方面极强,这对她工作效率的提升有很大帮助,令她从烦琐的工作中解脱出来,能更好地完成工作。

狄安有相同的感受。“有些动态设计类的软件是用代码写出来的,而对没有代码基础的我而言是很难的。”她说。在有AI之前,如果想要使用软件,她必须要投入时间进里面去自学,但自学需要投入的时间、得来的内容和工作内容而言,性价比极低,这令她更多选择有意识地绕开对软件的使用。但现在,只需要和AI对话,AI就能帮她完成写代码,对软件的使用门槛一下降低了。一方面,她可以更好地完成工作,另一方面,她也愿意在较低的学习成本下去使用更多软件,她的视野也得到了拓宽。

◇ 并非完美:仍需不断磨合,难满足高要求 ◇

尽管对各个软件的优点娓娓道来,小刘仍表示,AI使用起来并非完全完美:“有时候答得很夸张,跟人一样需要磨合,用习惯了就知道怎么提要求,让它改和写,输出的内容才会更好。”

怡然发现,由于工作内容和AI训练的大模型匹配度问题,在使用过程中,有时AI不仅不能减轻工作负担,还可能会耗费更多时间。“像是写具有公司风格特色的邀请函,AI在行文风格上就不太好把握要求。”如果将参考材料直接给它,她担心有泄露公司隐私信息的风险;自己起草叫AI理解,又十分耗时,相反,怡然独立完成工作不会超过一个小时。因此,AI暂时达不到她心目中的“高标准使用需求”。

遇上AI不熟悉的领域,AI会有些笨拙。“我需要进行非常多的提问,不断对话测试,而它在不断报错间,最终生成我想要的东西,这其实很浪费我的时间。”狄安直言。然而,在AI发展的这几年间,她也感受到它惊人的自我迭代速度,这也是她愿意不断对话、使用AI的原因,“今天,我可能需要八小时和它对话,得到一个不错的结果,一年之后也许只需要一小时。”

但这又引出来了另一个问题,作为“电子牛马”的AI工作效率不断提升,帮助工作者更高效、更快地完成工作,是否会加快用工节奏,进而不仅没有减轻工作者的压力,相反还增加?“我个人肯定更希望AI能代替我重复性、低价值、高时耗的工作,这样才能让我有更多精力投入到更具探索性、思辨性、个人价值感更高的内容中。”怡然吐露心声。

◇ 面对AI更新认知,积极适应变化 ◇

“电子牛马”的流行,实际上反映的是AI技术的进步。而对于这一进步,上班族表现出矛盾的心态,一方面,上班族积极使用并希望AI技能更进一步,提升自己的工作效率,另一方面,又对AI的快速进步表现出对未来的不确定性的担忧。如今正值春招就业季,金山就业促进中心的上海市就业服务专家徐凤英告诉记者,目前确实有不少求职者询问AI相关问题,比如AI对大学生的影响,哪些岗位会被替代,怎么用AI写简历、提升面试技巧等等,从个人问题到就业技巧,五花八门。

“在个人工作中,我也会用到AI。”国家二级心理咨询师蔡海超表示。在她看来,上班族这一矛盾的心态是正常的:“面对AI带来的变化,感到焦虑、不安是正常的,要接纳这些情绪,不要压抑或否定。”不过,在接纳焦虑情绪的同时,也要更新对AI的职业认知,了解AI的工作原理和应用场景,减少未知感或对它的误解,“一些传统岗位会发生变化,但也会创造新的机会,如AI训练师等。应将其视为职业发展的新机遇。”在工作中,主动了解AI在行业的应用趋势,更好地适应变化。

同时,在使用AI帮助工作时,也应保持正确的心态,她表示:“使用AI,不能依赖AI,自己的想法很重要。并且有自己的想法,越具体化,ai越能理解,也越贴近所需。”并且要意识到,AI给予的想法并不一定能符合自己的心理想法,也需要结合自己的想法进行调整。

青年报·青春上海见习记者 林千惠

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐